江戸切子とは?

東京観光財団-1024x683.jpg)

江戸切子(えどきりこ)は、東京都江東区・墨田区・江戸川区などを中心に製作される、繊細な文様を刻んだカットガラスの伝統的工芸品です。透明または色被せガラスに、回転刃で精緻な模様を削り出す技法により、光の屈折と反射を活かした華やかな輝きを生み出します。グラスや皿などの日用品として愛されながら、贈答品・工芸品としても高い人気を誇っています。

| 品目名 | 江戸切子(えどきりこ) |

| 都道府県 | 東京都 |

| 分類 | その他の工芸品 |

| 指定年月日 | 2002(平成14)年1月30日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 22(26)名 |

| その他の東京都の伝統的工芸品 | 村山大島紬、本場黄八丈、江戸木目込人形、東京染小紋、東京手描友禅、東京銀器、多摩織、江戸和竿、江戸指物、江戸からかみ、江戸節句人形、江戸木版画、江戸硝子、江戸べっ甲、東京アンチモ二ー工芸品、東京無地染、江戸押絵、東京三味線、東京琴、江戸表具、東京本染注染(全22品目) |

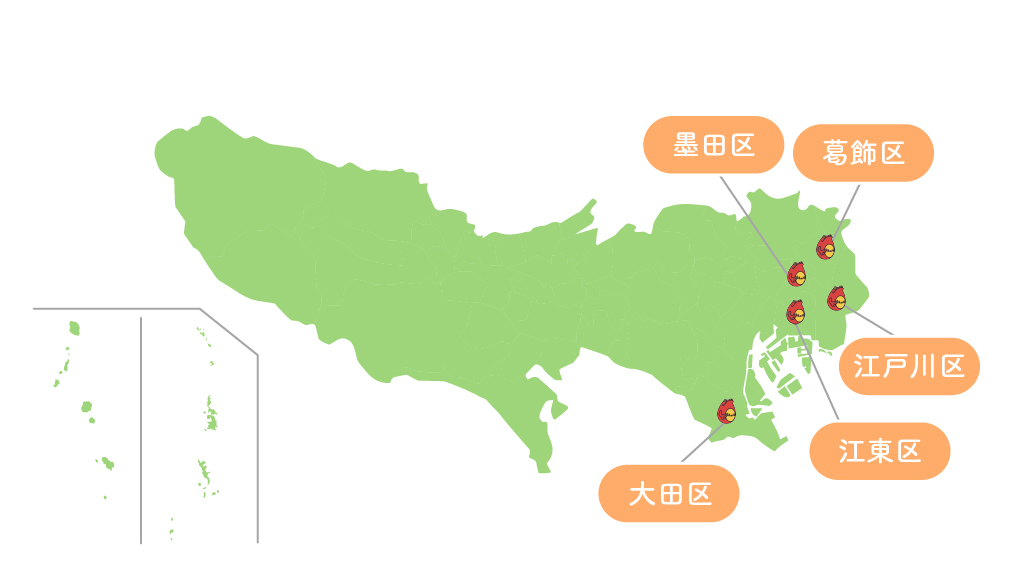

江戸切子の産地

荒川両岸の下町に息づく職人の手技

主な産地は、東京都の江東区、墨田区、江戸川区、葛飾区といった東京下町の地域です。これらはかつて荒川沿いの物流拠点であり、江戸時代から多くの職人や町工場が集まる土地でした。現在も町工場が軒を連ねるこのエリアでは、江戸切子の技術が連綿と受け継がれています。近年では埼玉県や千葉県など、隣接地域でも製作が行われています。

江戸切子の歴史

西洋技術と江戸文化の融合が生んだ、カットガラスの伝統

江戸切子の成り立ちは、江戸時代後期の日本橋に始まります。西洋のカットグラス技術をいち早く取り入れた江戸の職人たちは、自らの感性と技で独自の表現を築いていきました。庶民文化が栄えた江戸では、実用の器にも粋を求める気風があり、江戸切子はその美意識を象徴する存在となったのです。

- 1834年(天保5年):日本橋のビードロ屋・加賀屋久兵衛がガラスに彫刻を施したのが始まりとされる。

- 1870年代〜(明治時代):明治政府の殖産興業政策により、品川に硝子製造所が開設。イギリスから技師を招き、十数名の日本人職人が指導を受け、西洋式のカット技術が伝えられる。

- 大正時代:国産ガラスの品質改良が進み、カットグラスに適したクリスタルガラスの研究が盛んになる。

- 昭和初期:家庭用ガラス製品の需要拡大とともに、江戸切子の市場が広がり、多様な製品が生まれる。

- 2002年(平成14年):江戸切子が経済産業大臣より伝統的工芸品に指定される。

- 現代:江戸切子は日本国内外で高く評価され、建築家やデザイナーによる空間演出、ホテル・レストランのテーブルウェアなどにも用いられている。

江戸切子の特徴

シャープな輝きと多彩な文様の競演

江戸切子の最大の魅力は、手作業で施されるカットの美しさにあります。1ミリにも満たない色被せガラスの表面を削り、繊細な文様を刻むことで、光が屈折し万華鏡のような輝きが生まれます。その文様は「菊つなぎ」「魚子(ななこ)」「麻の葉」など、日本の伝統文様に基づくものが多く、職人たちはこれらを組み合わせて独自の美を表現します。

また、江戸切子の製品は耐久性にも優れており、日本酒用のぐい呑みやビールグラス、タンブラーなど、現代のライフスタイルにもなじみやすいアイテムが多数揃います。

江戸切子の材料と道具

色被せガラスと職人の道具が生む、精緻なカット

江戸切子の製作には、光の屈折を美しく引き出すガラス素材と、それを精密に加工するための道具が必要です。素材の違いによって、製品の輝きや手触り、彫刻の難度も異なります。

江戸切子の主な材料類

- クリスタルガラス:酸化鉛などの金属を含む透明度の高いガラス。柔らかく加工しやすいため、複雑なカットに向く。

- ソーダガラス:日常のコップなどに使われるガラスで、硬質だが軽く、手触りも滑らか。

- 色被せガラス:透明ガラスの外側に薄く色ガラスを重ねた二重構造。削ることで下層の透明部分が現れ、色と光のコントラストが生まれる。

- 顔料:色被せガラスの発色に用いられる着色成分。金属酸化物をベースに、熱処理によって安定した色味を表現する。

江戸切子の主な道具類

- ダイヤモンドホイール:高速回転でガラスを削る主力工具。粒度により粗削りから仕上げまで対応。

- 油性ペン(割り出し用):カット位置の目印をガラス表面に記す。

- 砥石円盤(石がけ用):模様のエッジを滑らかに整えるために使用。

- 木盤・コルク盤・バフ盤:磨き工程に使う各種回転台。フェルト製のバフには研磨剤を含ませる。

- 研磨粉:酸化セリウムなどの細粒状粉末。ガラス表面を鏡のように磨き上げる。

これらの素材と道具を熟練の技で操ることで、唯一無二の輝きを放つ江戸切子が生み出されます。

江戸切子の製作工程

輝きの秘密は、繰り返される削りと磨きの工程にある

江戸切子は、すべての工程が職人の手で行われます。カットの設計から最終研磨まで、1点1点に繊細な作業が施されていくのです。

- 割り出し

カットの目安となる線を、油性ペンでガラス表面に記す。 - 荒ずり

ダイヤモンドホイールを使い、文様のベースとなる溝を削る。 - 三番がけ

細かなホイールに替えて、文様のディテールや輪郭を整える。 - 石がけ

砥石円盤を使って、文様のエッジや表面を滑らかにする。 - みがき

木盤やコルク盤に研磨粉をのせ、カット面に光沢を与える。 - バフがけ

フェルト製のバフで最終仕上げ。表面の光を最大限引き出す。

江戸切子は、西洋の技術と江戸の粋が出会って生まれた、日本独自のガラス工芸です。1点1点に手作業で文様が刻まれ、その輝きは使うたびに異なる表情を見せてくれます。時代の変化に応じて進化しながらも、決して変わらないのは、職人の技と美意識です。