江戸節句人形とは?

江戸節句人形(えどせっくにんぎょう)は、東京都足立区・荒川区・江戸川区・台東区などを中心に製作される、伝統的な節句飾りです。ひな人形や五月人形、飾り甲冑、武者人形などが含まれ、こどもの健やかな成長を願う日本の風習に根差しています。特に江戸時代以降、町人文化の発展とともに節句人形が庶民にも普及し、多彩な技術と美意識が育まれてきました。

現代でも、伝統の技法を継承しつつ、インテリアや贈答品としてもその魅力が広がっています。なお、「節句」とは季節の節目に子どもの健やかな成長や無病息災を願う日本古来の行事で、3月3日の「ひな祭り」や5月5日の「端午の節句」が代表的です。

| 品目名 | 江戸節句人形(えどせっくにんぎょう) |

| 都道府県 | 東京都 |

| 分類 | 人形・こけし |

| 指定年月日 | 2007(平成19)年3月9日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 26(31)名 |

| その他の東京都の伝統的工芸品 | 村山大島紬、本場黄八丈、江戸木目込人形、東京染小紋、東京手描友禅、東京銀器、多摩織、江戸和竿、江戸指物、江戸からかみ、江戸切子、江戸木版画、江戸硝子、江戸べっ甲、東京アンチモ二ー工芸品、東京無地染、江戸押絵、東京三味線、東京琴、江戸表具、東京本染注染(全22品目) |

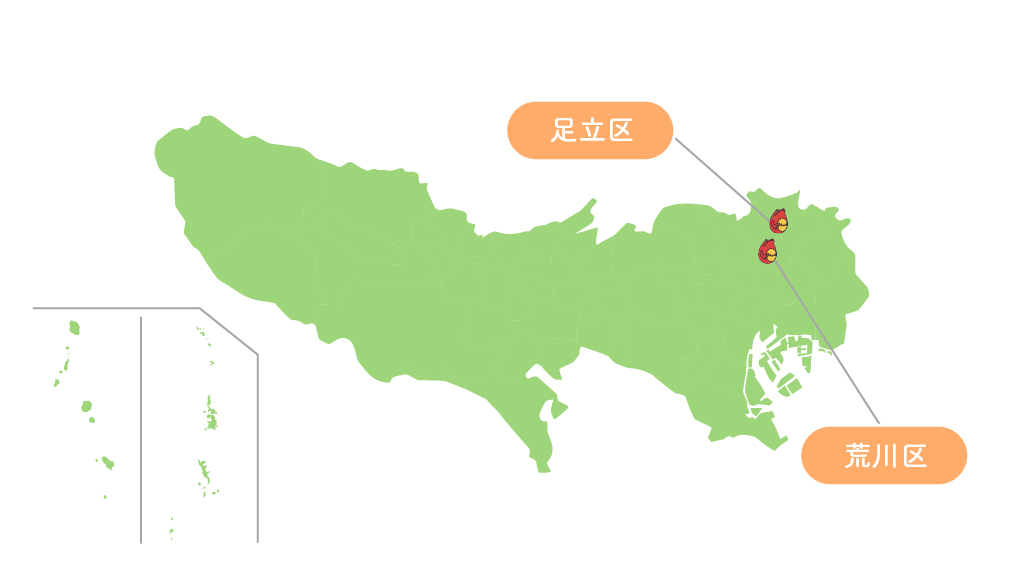

江戸節句人形の産地

東京下町で受け継がれる人形師の技

主な産地は、東京都の足立区、荒川区、江戸川区、台東区など、荒川下流の下町地域です。これらの地域には、江戸時代から木工や染色など多彩な職人技が集まり、節句人形づくりの拠点として発展してきました。現在も、頭師・胴体師・衣装師といった分業体制が守られており、ひとつの人形に多くの職人が関わることで、江戸ならではの写実的で表情豊かな作品が生まれています。

江戸節句人形の歴史

江戸の年中行事と職人文化が生んだ人形芸術

江戸節句人形の歴史は、武家社会の儀礼と町人文化の装飾性が交錯するなかで形成されました。節句行事の隆盛と、江戸の手工業の発展が融合したことで、独自の美意識と技術が育まれたのです。

- 14世紀〜(室町時代): 上流階級を中心に、子どもの健やかな成長を祈る節句の風習が定着。武家では「鎧飾り」や「人形飾り」が行われた。

- 1600年代(江戸時代前期): 五節句が幕府により正式な年中行事とされ、節句人形が町民の間にも浸透。

- 1716〜1736年(享保年間): 男雛・女雛が一対で飾られる現在のひな人形の原型が成立。町人文化とともに人形の意匠が洗練される。

1789〜1801年(寛政年間): 江戸市中で節句人形の専門店が登場。人形師の分業制が確立される。 - 明治〜大正時代: 節句文化が庶民生活に定着し、人形のバリエーションが増加。西洋絵画の影響により写実的な顔立ちの人形が好まれるようになる。

- 昭和初期: 昇進祝いや出産祝いとしての需要も高まり、贈答品としての側面が強化される。

- 2007年(平成19年): 江戸節句人形が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。

江戸節句人形の特徴

緻密な顔立ちと豪華な装束、分業制が生む多様な表現

江戸節句人形の特徴は、写実的な顔立ちと豪華な衣装、そして職人の分業による多様な技法にあります。人形の頭部を担当する「頭師」は、胡粉(ごふん)を塗って磨き上げ、目鼻立ちを細かく描き込みます。胴体は桐や木で成形され、衣装師が正絹や金襴の裂地を用いて豪華な装束を仕立てます。目の表現には「描き目」「入れ目」の両技法が用いられ、特に入れ目の人形は奥行きのあるまなざしが特徴です。肌は胡粉を丹念に塗り重ねて艶を出し、自然な陰影を帯びた表情が生まれます。

男雛・女雛、武者人形、飾り甲冑など、節句のテーマに応じて構成される人形たちは、家族の願いを象徴する存在として愛されてきました。

江戸節句人形の材料と道具

自然素材と伝統技術の融合が人形に命を吹き込む

江戸節句人形の製作には、顔料や胡粉、正絹、木材など、日本古来の自然素材が用いられます。これらの素材を巧みに使い分け、各専門職人が連携して製作を進めます。

江戸節句人形の主な材料類

- 桐・ヒノキ: 胴体や人形の台座に使用。軽量で加工しやすく、湿度に強い。

- 胡粉(ごふん): カキの貝殻を焼いて作る白色顔料。顔の下地や肌の質感に用いられる。

- 和紙・木綿綿・糊: 表情や頭髪の下地作りに使われる。

- 正絹・金襴緞子(きんらんどんす): 装束に用いられる高級裂地。伝統的な模様が施されている。

- 顔料・墨: 顔の表情を描く際に使用。絵筆で目元や口元を繊細に表現。

江戸節句人形の主な道具類

- 彫刻刀: 頭部や手足などの造形に使う基本工具。

- 毛筆・面相筆: 表情や細部を描くための極細筆。

- 糊刷毛・へら: 衣装や髪の貼り合わせに使用。

- 糸鋸・木槌・ヤスリ類: 胴体や台座の成形、仕上げに用いる。

顔料には、鉱物系の岩絵具や植物由来の染料などが用いられ、自然な発色と高い耐久性を両立させています。近年は一部で化学顔料も併用されていますが、伝統技法を重んじる工房では天然顔料が主流です。

江戸節句人形の製作工程

多職種が連携して生み出す、節句人形の製作工程

江戸節句人形は、各分野の職人が工程を分担して仕上げる分業制で作られます。一体の人形には多くの手仕事が重ねられ、伝統の技が随所に息づいています。

- 設計と割り振り

製作する人形の種類・サイズ・構成を決め、各職人に工程を振り分ける。 - 頭部の成形(頭師)

木芯に胡粉を重ね、顔の彫刻と絵付けを施す。目や口元は絵筆で仕上げる。 - 胴体の制作(胴体師)

桐材を切り出して台座や胴体を整形し、磨き上げる。 - 衣装仕立て(衣装師)

正絹や金襴緞子で衣服を縫製。糊付けして立体的に着付ける。 - 髪付け・装飾(髪付師など)

絹糸や人毛を使って髪型を整え、装飾品を取り付ける。 - 組み立て・仕上げ

頭部・胴体・衣装・飾りをすべて組み上げ、最終チェックと微調整を行う。

完成までには十数名の職人の技が結集され、一体の人形が生まれます。

江戸節句人形は、伝統行事と職人文化が融合して育まれた、日本ならではの人形芸術です。美しく着飾った人形の姿には、子どもの成長を願う家族の想いや、江戸の美意識が込められています。近年では建築家の隈研吾氏が設計した空間で装飾として使用されたり、パリ装飾美術館での展示など、江戸節句人形は国境を越えて評価されています。