江戸木版画とは?

江戸木版画(えどもくはんが)は、東京都の台東区・荒川区・文京区などで現在も製作されている、伝統的な多色摺りの木版画です。絵師・彫師・摺師の三者分業によって一枚の絵を完成させる高度な協業体制と、繊細で鮮やかな色彩表現が特徴です。江戸時代後期に浮世絵版画として技術が確立し、庶民の暮らしの中に普及したことで、絵画文化が大衆化するきっかけとなりました。葛飾北斎や歌川広重の名作を支えたこの工芸は、現代でも手摺りの美術作品として、国内外で高い評価を受けています。

| 品目名 | 江戸木版画(えどもくはんが) |

| 都道府県 | 東京都 |

| 分類 | その他の工芸品 |

| 指定年月日 | 2007(平成19)年3月9日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 10(15)名 |

| その他の東京都の伝統的工芸品 | 村山大島紬、本場黄八丈、江戸木目込人形、東京染小紋、東京手描友禅、東京銀器、多摩織、江戸和竿、江戸指物、江戸からかみ、江戸切子、江戸節句人形、江戸硝子、江戸べっ甲、東京アンチモ二ー工芸品、東京無地染、江戸押絵、東京三味線、東京琴、江戸表具、東京本染注染(全22品目) |

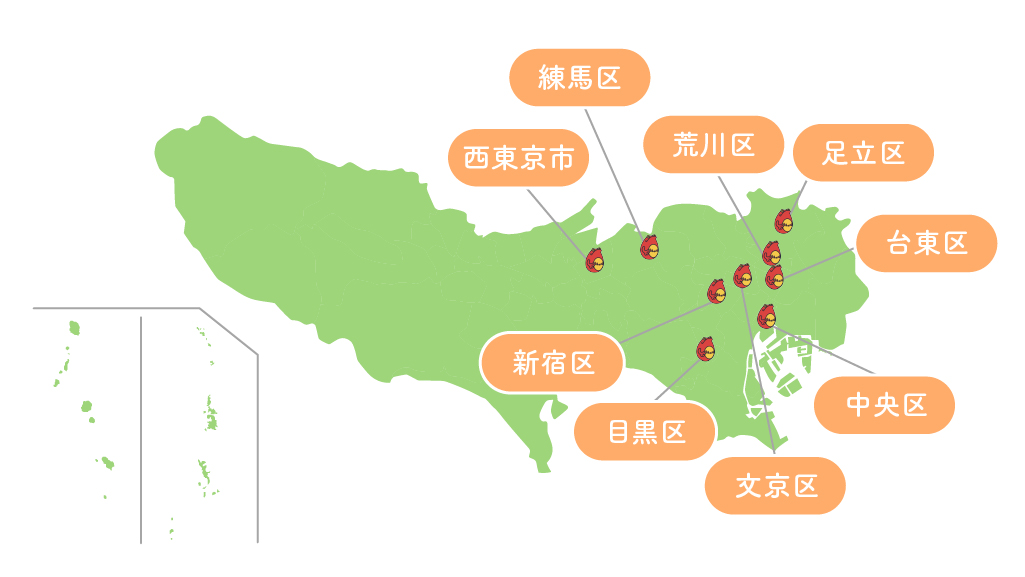

江戸木版画の産地

江戸の文化を今に伝える、東京下町の工房群

江戸木版画の主な産地は、東京都台東区・荒川区・文京区といった下町地域に集中しています。これらの地域は、江戸時代から手工業や印刷業が集積していた場所であり、木版技術や彫刻技術を受け継ぐ職人が現在も活動を続けています。近隣の千葉県や茨城県にも協力工房が点在し、都市圏をまたいだネットワークで伝統技術が支えられています。

江戸木版画の歴史

情報メディアとしての役割から、世界的芸術へ

江戸木版画の技術は、仏教とともに伝わった経典印刷を起源とし、江戸時代に大きく花開きました。とくに絵画の複製手段として浮世絵に応用されたことで、大衆文化と結びつき、印刷芸術の独自発展を遂げました。

- 7世紀(飛鳥時代):仏教伝来とともに木版印刷技術が中国から伝来。

- 1600年代(江戸時代初期):瓦版や草双紙といった出版物に木版技術が活用される。

- 1688〜1704年(元禄年間):浮世絵が大流行。墨一色の単色刷りが主流。

- 1750〜1780年代(宝暦〜天明期):多色刷り(錦絵)技法が確立し、庶民文化として普及。

- 1804〜1830年(文化・文政年間):葛飾北斎『富嶽三十六景』、歌川広重『東海道五十三次』など名作が誕生。

- 1868〜1912年(明治時代):ジャポニスムとして欧州に影響を与え、国際的な評価を獲得。

- 2007年(平成19年): 江戸木版画が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定。

- 現代:職人の減少により希少価値が高まり、美術品として再評価。

江戸木版画の特徴

色彩と版の重なりが描く、“現実以上の臨場感”

江戸木版画の最大の特徴は、多色刷りによって色を重ね、絵画のような臨場感を生み出す点にあります。一つの絵には主版(輪郭)と複数の色版が使われ、各色に応じた版木を一枚ずつ用意します。使用される色版は10枚以上、作品によっては30枚を超えることもあり、それぞれの版に絵具を乗せ、順に摺り重ねることで完成します。

この緻密な作業には、絵師の構図設計、彫師の版木彫刻、摺師の色彩調整とバレンの力加減が不可欠であり、三者の技が完全に噛み合って初めて一枚の木版画が生まれます。摺師は和紙の湿度や温度を読み取りながら絵具の濃度を調整し、時に“ぼかし”や“ふきたち”といった高度な表現も駆使して画面に奥行きを与えます。

江戸木版画の材料と道具

自然素材を活かした、精密かつ繊細な制作環境

江戸木版画の製作には、天然素材を活かした高度な道具と材料が欠かせません。とくに版木には硬く緻密なサクラ材が使われ、和紙は越前産の生漉奉書紙(えちぜんきずきほうしょし)など高級手漉き和紙が選ばれます。

江戸木版画の主な材料類

- サクラ材(版木): 密度が高く細部の彫刻に適する。耐久性も高い。

- 和紙(奉書紙): 柔らかく絵具の定着がよい。湿度による伸縮が少ない。

- 米粉糊: 版下絵の貼り付けや絵具の糊として使用。

- 絵具(天然顔料・岩絵具・植物染料): 発色が美しく耐光性に優れる。

江戸木版画の主な道具類

- 彫刻刀(印刀・平刀など): 線や面を細かく彫る。

- 刷毛: 絵具や水分を版に均等に広げる。

- バレン: 和紙に圧をかけて摺る道具。竹皮や和紙を巻いて作られる。

- 面相筆: 細部や色指定など、絵師が使用。

職人たちは素材の特性を熟知し、道具の手入れを欠かさず、工程ごとに環境を整えて作品づくりに臨みます。

江戸木版画の製作工程

三位一体で摺り上げる、精緻な分業制

江戸木版画は、絵師・彫師・摺師による分業制のもと、それぞれの職人が専門技術を発揮して一枚の作品を仕上げる工芸です。構図設計から彫刻、摺りの工程まで、緻密に連携された手仕事によって、豊かな色彩と奥行きをもつ版画が生み出されます。

- 原画制作(絵師)

構図と色彩を計画し、墨一色で下絵を描く。 - 主版彫刻(彫師)

サクラ材に下絵を貼り、輪郭線を彫る。見当を彫って紙の位置を決める。 - 校合摺り

主版で試し刷りを行い、色の割り付けを絵師と確認する。 - 色版彫刻(彫師)

色ごとに版木を分けて彫刻。必要に応じて十数枚を用意。 - 絵具の準備(摺師)

天然顔料を水と糊で溶き、絵具を調整。 - 湿し(摺師)

和紙に適度な水分を与え、摺りに適した状態に整える。 - 摺り作業(摺師)

主版→色版の順に摺りを重ねる。バレンの圧力で色を定着させる。 - 乾燥・仕上げ

摺り上がった作品を乾燥させ、検品・調整して完成。

一枚の作品を仕上げるまでに、十数工程と多くの職人の技術が必要とされます。

江戸木版画は、江戸時代の情報・娯楽メディアとして発展しながら、芸術表現としても極めて高い水準を誇る伝統工芸です。三者分業による精緻な技術と、多色刷りによって生まれる絵画的な奥行きは、機械印刷では再現できない魅力を今も放っています。現代では、建築家やインテリアデザイナーが空間装飾に活用するなど、美術品としてだけでなく、暮らしの中のアートとして再注目されています。