江戸硝子とは?

江戸硝子(えどがらす)は、東京都の墨田区・江東区・江戸川区などで現在も製作されている、手づくりのガラス工芸品です。吹き竿を使って高温の溶融ガラスを巻き取り、息を吹き込んで形を整える「吹きガラス技法」を中心に、成形から仕上げまでを一貫して職人の手で行います。

洗練された飲み口や透明感のある質感、光をやわらかく受け止める独特の風合いが特徴で、日本酒用のグラスやタンブラーなど、味わいや香りを引き立てる器として国内外で高く評価されています。

| 品目名 | 江戸硝子(えどがらす) |

| 都道府県 | 東京都 |

| 分類 | その他の工芸品 |

| 指定年月日 | 2014(平成26)年11月26日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 16(22)名 |

| その他の東京都の伝統的工芸品 | 村山大島紬、本場黄八丈、江戸木目込人形、東京染小紋、東京手描友禅、東京銀器、多摩織、江戸和竿、江戸指物、江戸からかみ、江戸切子、江戸節句人形、江戸木版画、江戸べっ甲、東京アンチモ二ー工芸品、東京無地染、江戸押絵、東京三味線、東京琴、江戸表具、東京本染注染(全22品目) |

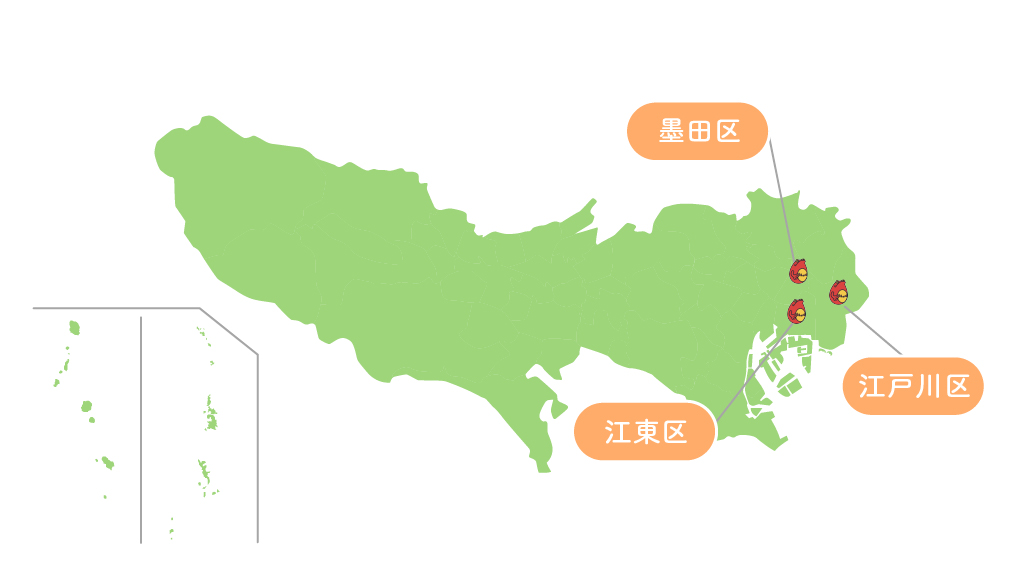

江戸硝子の産地

都市の中に息づく、江戸からの工芸遺産

江戸硝子の主な産地は、東京都の墨田区・江東区・江戸川区といった下町地域に集中しています。これらの地域は、明治以降、輸入ガラスの需要とともにガラス工場が集積し、原料や燃料の供給にも恵まれた環境でした。現在も、工房が点在し、吹きガラスや型吹き、研磨や仕上げといった手仕事の技術が受け継がれています。

江戸硝子の歴史

異文化を受け継ぎ、日本独自の技へと昇華

江戸硝子の歴史は、ガラスという素材が異国からもたらされた時代から始まり、やがて東京の暮らしに根づいた産業へと発展していきます。その歩みは、手仕事の価値を見直す現代にもつながっています。

- 18世紀初頭:長崎を通じて中国・オランダ製のガラス器や技術が伝来。

- 1800年代初頭:江戸で吹きガラスによるガラス製品の製造が本格化。

- 1850年代:江戸市中に石硝子細工所など民間のガラス工房が登場。

- 1868〜1912年(明治時代):西洋式の製造法が導入され、東京・下町にガラス工場が集積。

- 1912〜1940年代(大正〜昭和初期):日用品から工芸品へと発展し、多品種少量生産が定着。

- 1950〜1970年代(昭和中期):機械化が進む中で手づくり硝子の価値が再評価され、職人工房が継続。

- 2014年(平成26年): 江戸硝子が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。

- 現代:日本酒や和食の人気とともに、江戸硝子の酒器が国内外で注目を集める。

江戸硝子の特徴

飲み口が生む体験、かたちが引き出す風味

江戸硝子の魅力は、一点ずつ丁寧に手仕事で仕上げられる、その“かたち”にあります。職人が高温で溶かしたガラスを吹き竿で巻き取り、息を吹き込んで器を成形する「吹きガラス」や、型を使って形を整える「型吹き」といった技法を駆使して、日々の暮らしに寄り添う器が生まれます。

なかでも日本酒用のぐい飲みやタンブラーは、香りや口当たりを引き立てるよう設計されており、料理や酒の味わいをより深く楽しませてくれる存在です。2013年にユネスコ無形文化遺産に登録された「和食:日本人の伝統的な食文化」との相性も高く、和食とともに用いられる酒器として、国内外で注目を集めています。

また、よく混同されがちな「江戸切子」とは異なる存在であることも、知っておきたいポイントです。江戸硝子は、原料から器そのものを成形する工程を担う“素材づくり”の工芸。一方で、江戸切子は、その成形済みのガラスに美しい文様をカットで施す“装飾”の技術です。両者は異なる工程を受け持ちながら、東京のガラス工芸を支え合う関係にあります。江戸切子に使われる素地ガラスとして、江戸硝子が選ばれることも多く、それぞれの技が響き合うことで、東京の硝子文化がより豊かなものとなっています。

江戸硝子の材料と道具

ガラスの表情を操る、熱と呼吸の職人技

江戸硝子の製作は、高温と時間の管理が命。素材と道具に精通する職人の手腕が、製品の出来を左右します。

江戸硝子の主な材料類

- ソーダ石灰ガラス: 成形しやすく、透明度と加工性に優れる。

- 鉛ガラス(クリスタルガラス): 高級グラスなどに使用され、重厚感と輝きを持つ。

- 色ガラス原料: 金属酸化物を混ぜて着色。深みのある色調を表現できる。

江戸硝子の主な道具類

- 吹き竿(ブローイングパイプ): 溶けたガラスを巻き取り、息を吹き込んで成形する中空の金属棒。

- ポンテ: 成形後に付け替える棒で、底面などの仕上げに使用。

- 木型・金型: 型吹き技法で使用。繊細な曲線や量産に活用される。

- ピンセット・はさみ類: 細部の整形・切断用。素早く正確な操作が求められる。

- るつぼ炉: ガラス原料を1,300℃以上で溶かす窯。

江戸硝子の製作工程

熱を吹き込み、かたちに変える時間との勝負

江戸硝子の製作は、スピードと繊細さが共存する緻密な工程で構成されています。

- 原料調合・溶解

珪砂・ソーダ灰・石灰などの原料を炉に入れ、1300℃以上で溶解。透明なガラス液を生成します。 - 巻き取り・吹き成形

吹き竿にガラスを巻き取り、息を吹き込んで中空の形に整えます。型を使う場合はここで挿入。 - 成形・仕上げ

ピンセットやはさみを使い、細部のフォルムを整えます。高温の中での素早い判断が重要です。 - ポンテ付け替え

グラスの底部などを仕上げるために、別の竿に付け替えて作業を継続します。 - 徐冷(アニーリング)

専用炉でゆっくり冷却し、ガラス内部の応力を除去。破損を防ぎ、透明度を保ちます。 - 研磨・検品・完成

口元や底面を研磨し、最終的な検品を経て製品が完成します。

江戸硝子は、光と熱と息が織りなす職人技の結晶です。多品種少量生産を強みに、現代の食卓やライフスタイルにも調和する器として再評価が進んでいます。透明な一杯の中に、江戸から続くものづくりを感じられることでしょう。