東京三味線とは?

東京三味線(とうきょうしゃみせん)は、東京都台東区や荒川区などを主産地とする伝統的な和楽器で、紅木(こうき)などの高級木材を用いた棹と、繊細な手仕事による製作が特徴です。全国に広まる三味線文化の中でも、東京三味線はとくに“奏者のための三味線”として発展してきました。

関西では分業で行われることが多い棹の加工も、東京では一人の職人がすべてを担う「一貫製作」が基本。奏者と対話を重ね、演奏スタイルや力量に応じた音を引き出すことを重視します。用途や地域に応じて細棹・中棹・太棹と大きさが異なり、それぞれ異なる音色と奏法が求められます。東京三味線の職人は、ただの製作者ではなく“音を仕立てる演奏のパートナー”として、その文化と技を今に伝えています。

| 品目名 | 東京三味線(とうきょうしゃみせん) |

| 都道府県 | 東京都 |

| 分類 | その他の工芸品 |

| 指定年月日 | 2022(令和4)年11月16日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 0(0)名 |

| その他の東京都の伝統的工芸品 | 村山大島紬、本場黄八丈、江戸木目込人形、東京染小紋、東京手描友禅、東京銀器、多摩織、江戸和竿、江戸指物、江戸からかみ、江戸切子、江戸節句人形、江戸木版画、江戸硝子、江戸べっ甲、東京アンチモ二ー工芸品、東京無地染、江戸押絵、東京琴、江戸表具、東京本染注染(全22品目) |

東京三味線の産地

和楽器の音が響く、東京下町の工房群

主要製造地域

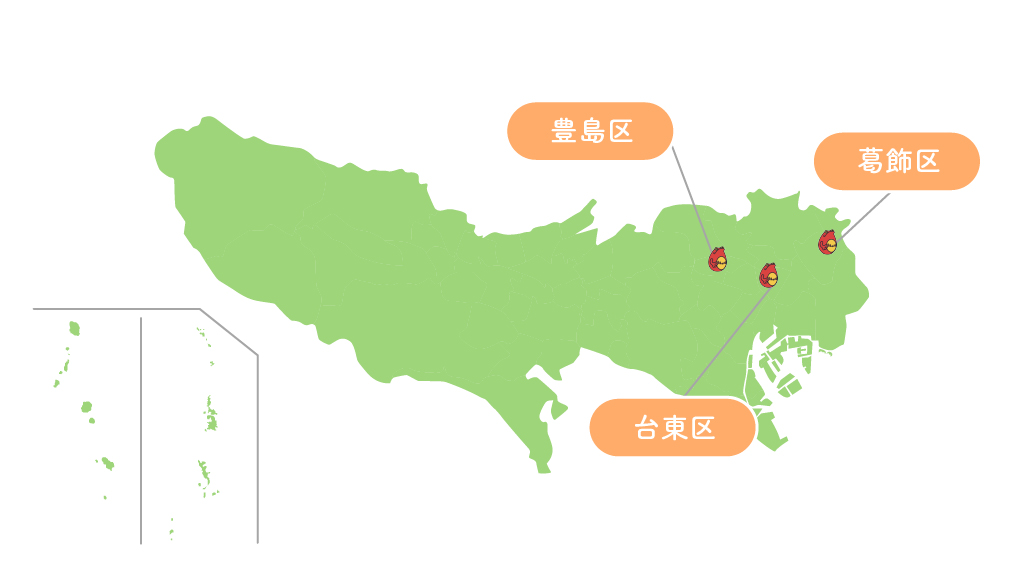

東京三味線の産地は、東京都台東区や荒川区、葛飾区など、東京の下町エリアに集中しています。これらの地域は江戸時代から楽器職人や工芸技術者が多く集まり、現在も和楽器関連の工房が数多く残る文化拠点です。近隣では、音響特性に優れた材料が手に入りやすく、修理や張り替えなどの職人ネットワークも活発に機能しています。

東京三味線の歴史

江戸の町人文化に根づいた楽器が、職人の手で深化

三味線は中国由来の「三線(サンシン)」をルーツに、室町時代末期に琉球を経て日本で成立。庶民の娯楽として重宝され、江戸時代には歌舞伎・浄瑠璃の伴奏楽器として定着しました。東京三味線としての個別調整や一貫製作のスタイルは、この都市文化の下、関西の分業体制とは異なる形で発展しました。

- 16世紀(室町時代後期):琉球経由で三線が伝来。初期は蛇皮製の琉球三線に近い楽器だった。

- 17世紀前半(江戸時代前期):歌舞伎・浄瑠璃で活用され、庶民層にも普及。

- 18世紀中期〜後期:細棹が長唄・端唄に主流に。

- 19世紀前半(幕末〜明治初期):石村近江・神田治光ら名工の登場により、東京での一貫製作体制が確立。

- 1950〜70年代(昭和戦後〜高度経済成長期):プロ演奏家向けオーダーが一般化し、仕様調整が高度化。

- 2022年(令和4年):東京三味線が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。

東京三味線の特徴

“音をつくる”ではなく、“音を引き出す”道具

東京三味線の最大の特徴は、「棹(さお)」にあります。棹の材質や厚み、形状は、演奏時の響きや操作性に直結し、奏者の力量や音の好みに応じて、紅木・紫檀・花梨など異なる木材が選ばれます。なかでも特筆すべきは、「さわり(サワリ)」と呼ばれる音響構造です。これは、第一弦がわずかに棹に触れることで生じる微細な共鳴を活かした技術で、日本独自の倍音表現を可能にします。倍音が豊かに響くことで、音に深みと奥行きが生まれ、三味線独特の“鳴り”が生まれるのです。これは機械的に再現できない、職人の調整によって初めて成立する絶妙なバランスといえます。

また、東京三味線は、棹から胴、糸巻き、撥皮に至るまでを一人の職人が一貫して手がけるスタイルが主流です。奏者と密にコミュニケーションをとりながら、演奏方法や体格、力量に応じて調整し、長年の使用に耐える設計がなされます。ときには古い三味線を分解・再構築し、新たな命を吹き込むこともあり、まさに「演奏のパートナー」としての工芸品なのです。

東京三味線の材料と道具

厳選された天然素材と、熟練の技術を支える道具類

東京三味線の製作には、自然素材と職人の経験値に支えられた選定眼が不可欠です。とくに棹には、長年寝かせた木材が用いられ、木目の通りや密度を職人が五感で判断します。

東京三味線の主な材料類

- 紅木(こうき): 最高級の棹材。非常に硬く、力強く繊細な音を引き出す。

- 紫檀(したん): 中上級の素材。柔らかさとしなやかさを兼ね備える。

- 花梨(かりん): 初心者向けに多い棹材。軽く扱いやすい。

- 犬皮・猫皮: 胴の皮張りに使用され、音の立ち上がりや張りに大きく関わる。

- 絹糸・ナイロン糸: 音質や演奏スタイルに応じて使い分けられる弦素材。

東京三味線の主な道具類

- のみ・小刀: 棹の成形や細部加工に使用。

- やすり・砥石: 表面の滑らかさと棹の響きに影響。

- 張り機・皮張り台: 胴への皮張りで均一な張力を確保。

- 桐箱・撥(ばち): 完成品の保管・演奏に用いられる。

また、東京三味線の職人は、修行に10年以上かけるのが一般的とされ、特に「皮張り」は1,000枚以上破ることで感覚を身体に叩き込むといわれています。素材と技術の両面を極めたうえでようやく一人前とされる、まさに“生涯をかけて習得する技”が息づいています。

東京三味線の製作工程

職人と奏者が共に“音”を創る、緻密な製作プロセス

東京三味線の製作は、単なる木工や組立作業ではありません。素材選びから最終調整に至るまで、すべての工程が音の質と演奏性に直結しており、職人の経験と奏者との対話が何よりも重要です。ひとつひとつの作業に緻密な判断と高度な技術が求められ、どの工程も「音を引き出す」ための大切なプロセスです。

- 材の選定と乾燥

紅木や紫檀などの木材を選び、数年以上寝かせて十分に乾燥させる。 - 棹の加工

寸法や棹の太さを調整しながら成形。節の取り方や継ぎ方にも技術が求められる。 - 胴の製作

木材を削り出し、胴の形状を整える。 - 皮張り

犬皮や猫皮を用い、胴に均等な張力で皮を張る。 - 糸巻き・部品の取付

糸巻きや天神などのパーツを取り付け、全体のバランスを調整。 - 音色の調整・最終仕上げ

試奏を行いながら、棹の角度や皮の張り具合、糸の張力を微調整。 - 納品・フィッティング

奏者とともに音色や弾き心地を確認し、必要に応じて微修正を行う。

三味線は完成して終わりではなく、奏者の成長や使用環境に応じて修理・調整を続けながら長年使い続けられる道具です。その工程すべてに、東京三味線職人の“相手に寄り添う”姿勢が息づいています。