東京琴とは?

東京琴(とうきょうこと)は、東京都大田区・世田谷区・渋谷区などを主な産地とする伝統的な和楽器です。江戸中期に現在の形が成立し、演奏者の表現力を最大限に引き出すため、時代とともに構造や仕様が改良されてきました。

この楽器の最大の特徴は、奏者の技量や奏法、音の好みに応じて一台一台が調整されるオーダーメイドであること。職人は素材を見極め、音の立ち上がりや余韻を左右する「甲羅(こうら)」の削りに細心の注意を払い、世界にひとつだけの音を仕立て上げます。東京琴はまさに、職人と奏者の共同作業から生まれる“音の工芸品”なのです。

| 品目名 | 東京琴(とうきょうこと) |

| 都道府県 | 東京都 |

| 分類 | その他の工芸品 |

| 指定年月日 | 2022(令和4)年11月16日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 0(0)名 |

| その他の東京都の伝統的工芸品 | 村山大島紬、本場黄八丈、江戸木目込人形、東京染小紋、東京手描友禅、東京銀器、多摩織、江戸和竿、江戸指物、江戸からかみ、江戸切子、江戸節句人形、江戸木版画、江戸硝子、江戸べっ甲、東京アンチモ二ー工芸品、東京無地染、江戸押絵、東京三味線、江戸表具、東京本染注染(全22品目) |

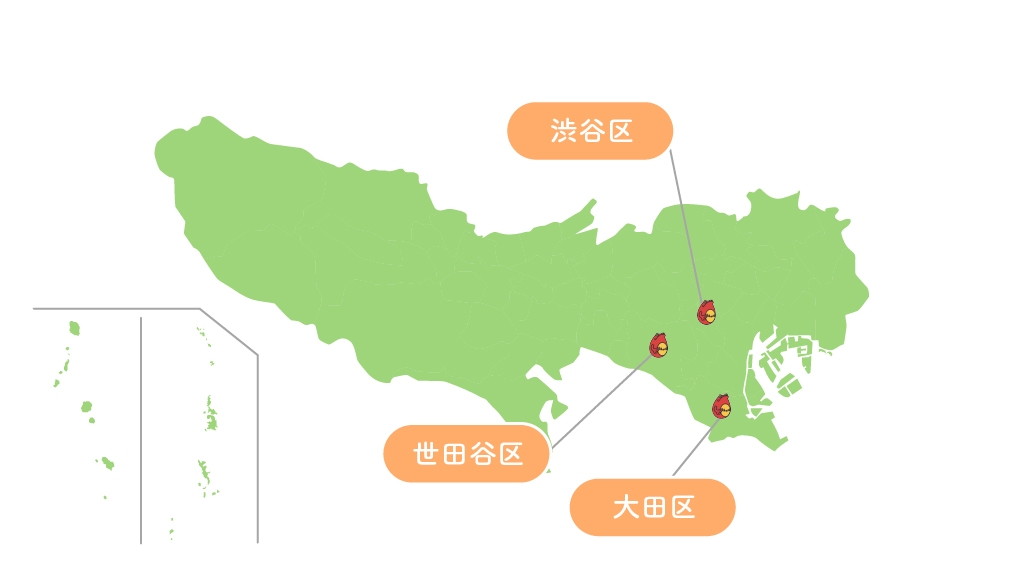

東京琴の産地

東京の文教・文化地区で磨かれる音の技

主要製造地域

東京琴の主産地は、大田区・世田谷区・渋谷区など、東京でも古くから音楽・学問・文化が盛んだった地域に集中しています。これらの地域には、代々続く和楽器工房や専門の材料店が点在し、職人と奏者、そして販売店が密接に連携する環境が整っています。また、都市ならではの演奏ニーズに応えるため、修理や改良などのアフターサポート体制も充実しており、プロ・アマ問わず多くの奏者に支持されています。

東京琴の歴史

奏者の声に応える工夫から生まれた、改良と共鳴の系譜

東京琴は、雅楽や宮廷音楽で用いられた箏をルーツに持ちつつ、江戸の町人文化や演奏スタイルに適応する形で発展してきました。演奏性・音量・音質などの向上を目指し、職人の技術改良が重ねられた歴史があります。

- 奈良〜平安時代:箏が宮廷楽器として使用される。十三弦の形式が定着。

- 18世紀(江戸中期):山田検校が地唄に適した演奏スタイルを確立。東京琴の原型が登場。

- 19世紀半ば:職人・重元房吉が甲羅の厚み・反り・丸爪の仕様を改良し、音量と響きを大幅向上。

- 昭和初期〜戦後:東京在住の名奏者たちの要望を反映し、より高い精度の製作技術が確立。

- 2022年(令和4年):東京琴が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。

東京琴の特徴

“削って響かせる”唯一無二の音づくり

東京琴の最大の特徴は、楽器でありながら「奏者の技量や目的に合わせて音が調整される」点にあります。とくに重要なのが、「甲羅」と呼ばれる胴体部分の削り作業です。木材の硬さや年輪、木口の状態を見極め、内側を丹念に削ることで、共鳴性や音の立ち上がりが決まります。

また、音量や響きの伸びを確保するために、全体の長さや厚み、反り具合が数ミリ単位で調整されます。東京琴に多く見られる「丸爪」は、音質のクリアさを強調し、鋭さと柔らかさを併せ持つ響きを実現します。さらに、演奏スタイルに応じて、絃の材質や位置、足や口前といった部品類もカスタマイズされるため、まさに“世界にひとつ”の楽器といえるでしょう。

東京琴の材料と道具

自然素材を活かした、精密かつ繊細な制作環境

東京琴の製作には、天然素材と熟練の職人技が欠かせません。木目や密度、硬さといった素材の個性を見極める眼と、細部にこだわる調整技術が組み合わさって、完成度の高い音色が生み出されます。

東京琴の主な材料類

- 桐(甲羅・胴体):軽く、共鳴性に優れる。湿度変化に強く、和楽器の理想材。

- 紅木・紫檀(飾り部分):高級感があり、耐久性と美観を兼ね備える。

- 絹糸(弦):柔らかく繊細な音を出す伝統的素材。近年はナイロン製も併用。

東京琴の主な道具類

- 鉋・鑿(のみ)・鋸・やすり:木材の粗加工から最終調整まで使用。

- 焼きゴテ:甲羅の表面を焦がして防湿・装飾とする。

- 足部・口前の取り付け具:部品の位置調整に用いる。

- 微調整器具:試奏後の音色チューニングに使用される専門ツール。

職人たちは素材と向き合いながら、完成後に生まれる音までを予測して作業を進めます。その緻密な工程のすべてに、“奏者に寄り添う姿勢”が息づいています。

東京琴の製作工程

音の理想を形にする、共創型の製作プロセス

東京琴の製作工程は、ただの木工ではありません。素材の個性と、奏者の目指す音をすり合わせる高度なチューニング作業です。

- 材料選定と乾燥

質の高い桐材を選び、数年かけて十分に乾燥させる。 - 甲羅の切り出しと削り

木口と年輪を見極めながら内側を彫る。響きを左右する重要工程。 - 全体成形

長さ・反り・厚みなどを調整し、全体バランスを整える。 - 焼き入れ・防湿処理

甲羅表面を焼いて湿度対策と強度向上を図る。 - 足・口前の取り付け

演奏時の安定性を高める部品を設置。装飾性にも関わる。 - 弦の設置・音色調整

絃を張り、試奏しながら張力や位置を微調整。 - 納品・フィッティング

奏者とともに最終調整を行い、弾き心地や響きを仕上げる。

東京琴は完成して終わりではなく、奏者の成長や使用環境に応じて何度も調整・修理を重ねながら使い続ける“生きた楽器”です。音の理想を共有しながら作り上げるそのプロセスこそが、東京琴の本質なのです。