東京本染注染とは?

東京本染注染(とうきょうほんぞめちゅうせん)は、東京都の台東区・墨田区・荒川区を中心とする地域で今も受け継がれる、手仕事の染色技術です。主に手ぬぐいや浴衣地などに用いられ、型紙と注ぎ口(ヤカン)を使って染料を布に注ぎ込む「注染(ちゅうせん)」という手法で、多彩な模様を布の両面に均等に染め上げます。

その特徴は、表裏なく染まる発色の美しさと、職人の技量により生まれるにじみやぼかしの風合いにあります。大量生産とは異なる、一枚一枚の手仕事のぬくもりと、江戸の洒落や遊び心を映す図案が、現代でも多くの人々に愛され続けています。

| 品目名 | 東京本染注染(とうきょうほんぞめちゅうせん) |

| 都道府県 | 東京都 |

| 分類 | 染色品 |

| 指定年月日 | 2023(令和5)年10月26日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 0(0)名 |

| その他の東京都の伝統的工芸品 | 村山大島紬、本場黄八丈、江戸木目込人形、東京染小紋、東京手描友禅、東京銀器、多摩織、江戸和竿、江戸指物、江戸からかみ、江戸切子、江戸節句人形、江戸木版画、江戸硝子、江戸べっ甲、東京アンチモ二ー工芸品、東京無地染、江戸押絵、東京三味線、東京琴、江戸表具(全22品目) |

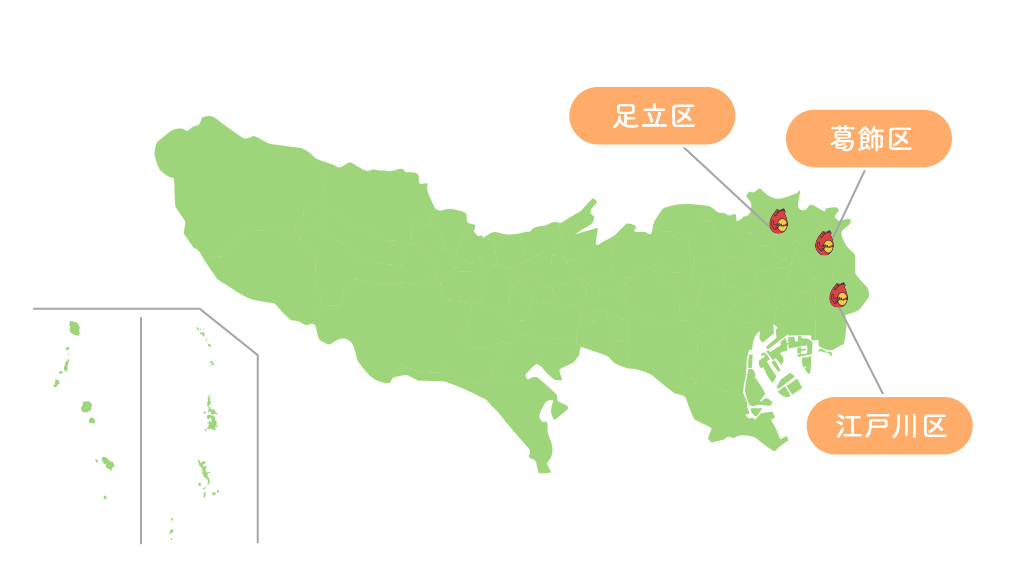

東京本染注染の産地

暮らしと職人が息づく、東京下町の染め処

主要製造地域

東京本染注染の主な産地は、台東区・墨田区・荒川区などの下町地域です。これらの地域は、江戸時代から染物業が盛んで、町人文化とともに手ぬぐいや浴衣が人々の暮らしに密着していました。現在も小規模な染工場や職人の工房が点在し、伝統を守りながら現代的な意匠にも対応しています。地域イベントや観光地での販売、ブランドとのコラボレーションを通じて、その魅力が広がっています。

東京本染注染の歴史

江戸の粋と町人文化が育んだ、庶民の染め物

東京本染注染は、江戸時代から続く染め文化の土壌の上に、明治時代に開発された注染技術が融合して誕生しました。注染は、手ぬぐいや浴衣といった実用衣料に鮮やかな彩りと個性を与える技法として発展し、町人文化の象徴として庶民の間に広く浸透していきました。

- 江戸時代後期:町人文化の成熟とともに、手ぬぐい・浴衣文化が庶民に浸透。

- 1868〜1912年(明治時代):注染技法が大阪で開発され、東京下町にも広まり普及。

- 大正〜昭和初期:図案の多様化とともに、注染用の機械も開発され大量生産体制が整う。

- 1950〜1970年代(戦後復興期):日常品としての需要が再び高まり、地域産業として注染が再生。

- 2023年(令和5年):東京本染注染が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。

東京本染注染の特徴

職人技が生む、にじみ・ぼかし・やわらかさ

東京本染注染の最大の特徴は、染料を布に直接注ぎ込むことで生まれる独特の「にじみ」や「ぼかし」、そして布の両面を均一に染め上げる「両面染め」のやわらかな風合いにあります。糊で防染した部分以外に染料がしみ込み、グラデーションのような柔らかな表現が可能となります。

さらに、注ぎの力加減や気温・湿度などの自然条件によって染め上がりが微妙に変化するため、同じ図案でも一枚ごとに異なる表情が生まれます。現在では、江戸の粋を映す伝統柄だけでなく、ポップでモダンな意匠も多く展開されており、ファッションアイテムや贈答品、インテリアなど多彩な用途で注目を集めています。

東京本染注染の材料と道具

天然素材と向き合う、繊細な染色の舞台裏

東京本染注染では、綿100%の晒布(さらしぬの)を主な素材とし、糊や染料なども自然由来のものが多く使われます。染料の浸透性や糊の剥離性など、細やかな素材選びと道具の管理が作品の仕上がりを左右します。

東京本染注染の主な材料類

- 綿布(さらし):吸水性と通気性に優れた晒布が主流。

- もち米糊:型紙の防染用に使われる天然糊。

- 染料(合成染料が主流、天然染料も一部使用):色の定着と発色の良さが求められる。

東京本染注染の主な道具類

- 型紙(伊勢型紙):図案を彫刻した型紙。繊細な柄表現に不可欠。

- 注ぎ口(ヤカン):染料を注ぐ道具。注ぎ方により色味やにじみが変化。

- 糊置き台・乾燥棚:糊を置くための平台と、乾燥工程に用いる棚。

職人たちは、天候や布の状態を見極めながら、1枚ごとの染めに集中し、均一で美しい仕上がりを目指して作業を進めます。

東京本染注染の製作工程

にじみと色彩を操る、東京下町の手仕事

東京本染注染の制作は、すべての工程が職人の手仕事によって支えられています。とくに染料の注ぎ方ひとつで仕上がりが大きく変わるため、熟練の勘と技が不可欠です。

- 図案制作

デザイナーや職人が図案を作成。伝統柄から現代意匠まで多彩。 - 型紙彫刻

伊勢型紙に図案を彫刻し、染め用の型紙を準備。 - 糊置き

布に型紙を重ね、防染糊を置いて乾燥。 - 染色(注染)

布を折り重ね、注ぎ口から染料を注入。裏面まで均等に染める。 - 水洗い・脱水

糊や余分な染料を洗い流し、布を脱水する。 - 乾燥・仕上げ

天日干しまたは乾燥棚で乾燥させ、最終仕上げ。

こうして生まれる東京本染注染の作品には、江戸の粋と職人の矜持が染み込んでおり、現代の暮らしにも彩りと温もりを添えてくれます。