三条仏壇とは?

三条仏壇(さんじょうぶつだん)は、新潟・三条・燕・新潟市を中心に製造される金仏壇。金物の町ならではの高度な手打ち金具、塗立・梨子地塗・木目出し塗などの重層的な塗装技法による荘厳な美しさが魅力。浄土真宗の東別院建立(1690年)以来の信仰文化と京都由来の技術が融合し、現在も伝統と革新を併せ持つ仏壇として支持されています。

特徴的なのは、「塗立(ぬりたて)」「梨子地塗(なしじぬり)」「木目出し塗」といった塗装技法の豊富さと、それを支える熟練の塗師の存在。荘厳でありながら、どこか温かみを感じさせるその意匠は、信仰の道具であると同時に、三条の工芸文化の結晶とも言えるでしょう。

| 品目名 | 三条仏壇(さんじょうぶつだん) |

| 都道府県 | 新潟県 |

| 分類 | 仏壇・仏具 |

| 指定年月日 | 1980(昭和55)年10月16日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 8(14)名 |

| その他の新潟県の伝統的工芸品 | 新潟漆器、塩沢紬、小千谷縮、小千谷紬、村上木彫堆朱、燕鎚起銅器、十日町絣、越後三条打刃物、越後与板打刃物、本塩沢、十日町明石ちぢみ、羽越しな布、加茂桐箪笥、新潟・白根仏壇、長岡仏壇、佐渡無名異焼(全17品目) |

三条仏壇の産地

仏教文化が根付く「仏都」三条の工芸的土壌

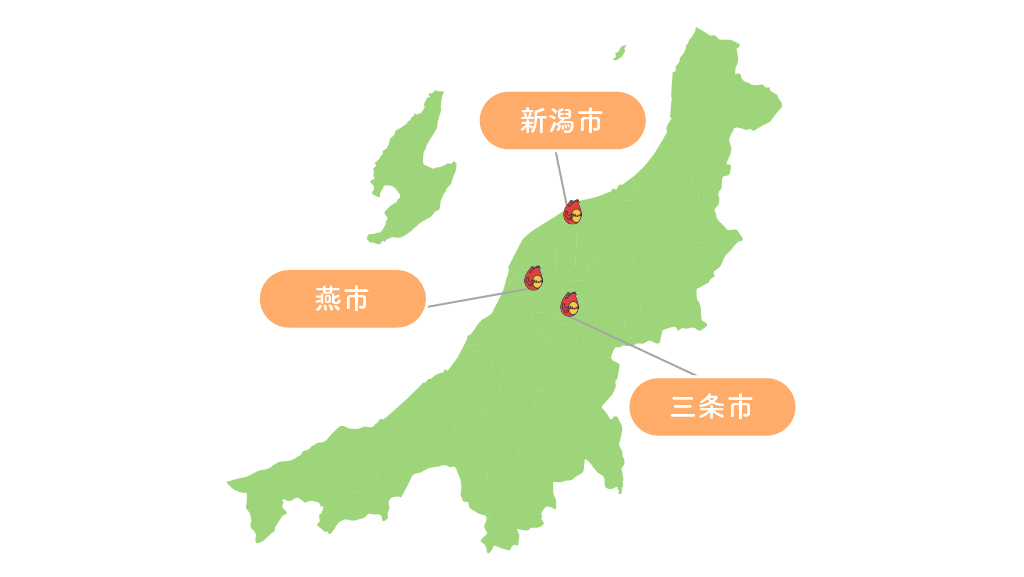

主要製造地域

三条仏壇の主産地である三条市は、北陸の要衝として古くから栄え、「仏都三条」とも呼ばれるほど仏教が盛んな土地です。江戸時代中期には、北陸随一の規模を誇る東別院が建立され、そこを拠点に浄土真宗が広がったことで、仏壇製造の需要が高まりました。

三条地域はもともと鍛冶や木工、漆塗りといった工芸の集積地でもあり、それぞれの技術が仏壇製作に応用され、地域ぐるみで仏壇産業が発展。現在でも隣接する燕市や新潟市とともに分業体制を築きながら、金仏壇の一大産地として全国にその名を知られています。

三条仏壇の歴史

信仰の地に花開いた、仏壇工芸の系譜

三条仏壇の背景には、信仰と工芸が交錯する歴史があります。

- 18世紀中頃(江戸時代中期):三条に「東別院」が建立され、北陸一帯に浄土真宗が浸透。

- 18世紀後半:地元の木工職人が仏壇の木地製作に着手。農閑期の副業として製作が広まる。

- 19世紀初頭(江戸時代後期):漆塗りや金具の技法が導入され、仏壇製作が専門化。

- 19世紀中頃(幕末):仏壇の意匠にバリエーションが生まれ、「塗立」「梨子地塗」などの技法が確立。信仰の多様化と共に需要が拡大

- 1870年代(明治初期):文明開化と共に、都市部への出荷が本格化。

- 1890年代(明治中期):東京・大阪などの問屋との取引が増加。三条仏壇の名が県外でも知られるようになる。

- 1910年代(大正期):各職人の分業体制が確立。木地・塗り・金具・蒔絵が明確に分化され、生産効率が向上。

- 1950年代(戦後復興期):全国的な住宅再建と仏壇需要の高まりを背景に、生産量が増加。機械導入も一部進む。

- 1980年(昭和55年):三条仏壇が経済産業大臣により「伝統的工芸品」に指定される。

三条仏壇の特徴

塗りと彫金の競演、荘厳さの中に職人技が光る

三条仏壇の魅力は、なんといっても豪華さと繊細さを併せ持つその装飾性にあります。多様な塗装技法、緻密な金具、精巧な蒔絵などが一体となり、ひとつの仏壇として完成された空間美を生み出しています。

塗装技術には、「塗立(ぬりたて)」と呼ばれる漆の艶を際立たせる黒漆仕上げや、「梨子地塗(なしじぬり)」のように金粉を混ぜたきらびやかな下地をつくる技法、そして「木目出し塗」による木肌の美しさを活かした手法などがあり、仏壇の表情に多様性をもたらしています。いずれも、手作業で何層にも塗り重ねられ、磨き上げる工程を経て完成されるため、光の角度や見る位置によっても異なる美しさを見せてくれます。

また、装飾金具の彫金技術も特筆すべき要素です。たとえば欄間や扉金具には、唐草文や牡丹、蓮などの伝統的なモチーフが刻まれ、信仰の象徴としての意味を持ちながら、芸術的な細工としても鑑賞に堪える仕上がりです。小さなネジ1本にまで意匠が凝らされることも珍しくありません。

三条仏壇の材料と道具

選び抜かれた素材と、信頼の手技が支える仏壇製作

三条仏壇は、多くの専門職が関わる分業体制によって製作されます。それぞれの工程で使われる材料や道具も、高品質なものが選ばれています。

三条仏壇の主な材料類

- 木地材(ヒバ、キリ、スギなど):構造材として使われ、軽量で狂いが少ないものが選ばれる。

- 漆:天然漆を用い、艶やかな塗装仕上げを実現。

- 金箔・金粉:加飾や梨子地塗に使用される。

- 彫金用金具材(銅、真鍮など):装飾金具の素材。

三条仏壇の主な道具類

- 塗刷毛:漆塗りのための専用刷毛。

- 木工工具(ノコギリ、カンナ、ノミなど):木地製作時に使用。

- 彫金工具(鏨、タガネ、金槌):金具の模様彫りに使う。

- 金箔押し道具(箔ばさみ、押し紙など):金箔を均一に貼るための専用道具。

これらの素材と道具のすべてが、三条の風土と職人文化の中で培われてきたものであり、仏壇一基ごとに、祈りの空間としての完成度を支えています。

三条仏壇の製作工程

多職種の技と心が交差する、分業と連携のものづくり

三条仏壇の製作は、木地師・塗師・金具師・蒔絵師など、専門職の緻密な分業体制で成り立っています。各工程が連携しながら、高度な品質を実現しています。

- 木地製作

設計に応じて、各部材を木材から切り出し、組み上げる。 - 下地処理

下地塗りの前に木地の傷や段差を整える。研磨や下塗りを繰り返す。 - 漆塗り

塗立・梨子地塗など、仕上げに応じた塗装を数回繰り返す。 - 金箔押し・蒔絵

漆の上に金箔や蒔絵で装飾を施す。精緻な文様が仏壇の格調を高める。 - 金具製作・取り付け

彫金細工された金具を扉や欄間に取り付ける。 - 組立・仕上げ

各パーツを最終組立し、細部の調整と点検を行って完成。

このようにして生まれる三条仏壇は、まさに“祈りのための芸術品”。一基一基が、職人の手と心によって丁寧に仕上げられています。