越後三条打刃物とは?

越後三条打刃物(えちごさんじょううちはもの)は、新潟県三条市で生産される伝統的な鍛造刃物です。江戸時代の初期、農民の副業として始まった和釘(わくぎ)づくりを起点に、鎌や鍬といった農具、やがて包丁や鉋(かんな)、鑿(のみ)など多種多様な生活道具へと発展してきました。

三条の鍛冶職人たちは、一枚の鉄に火を入れ、何千回と打ち鍛えることで、切れ味と耐久性を併せ持つ刃物を作り上げてきました。その技術は現代でも高く評価され、三条市は全国有数の刃物産地として知られています。

| 品目名 | 越後三条打刃物(えちごさんじょううちはもの) |

| 都道府県 | 新潟県 |

| 分類 | 金工品 |

| 指定年月日 | 2009(平成21)年4月28日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 13(14)名 |

| その他の新潟県の伝統的工芸品 | 新潟漆器、塩沢紬、小千谷縮、小千谷紬、村上木彫堆朱、燕鎚起銅器、十日町絣、越後与板打刃物、本塩沢、十日町明石ちぢみ、羽越しな布、三条仏壇、加茂桐箪笥、新潟・白根仏壇、長岡仏壇、佐渡無名異焼(全17品目) |

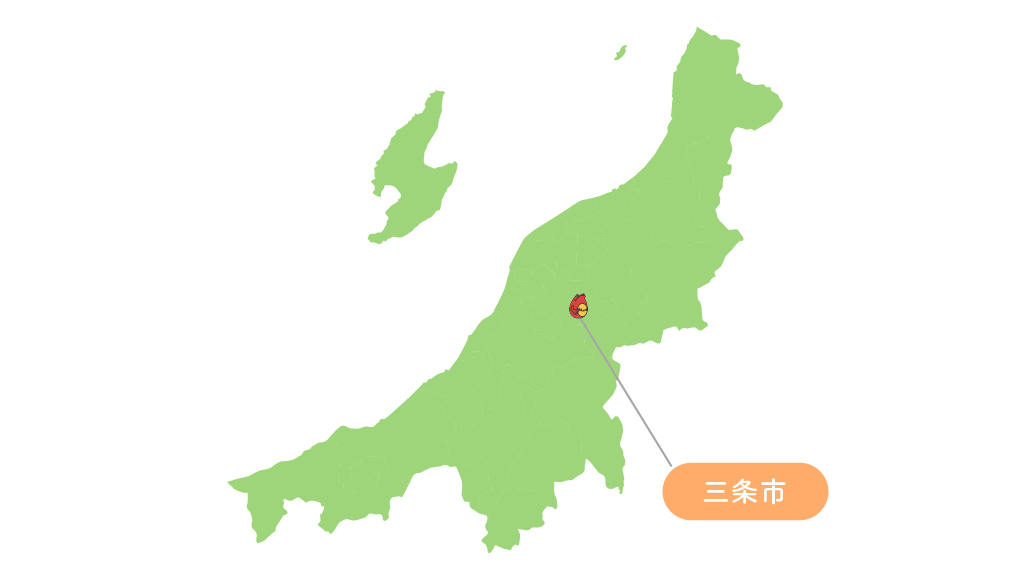

越後三条打刃物の産地

ものづくりの血が通う、越後平野の金属文化圏

主要製造地域

越後三条打刃物の産地・新潟県三条市は、信濃川と五十嵐川に挟まれた越後平野の一角に位置し、古くから水運と農業が盛んな地域でした。肥沃な土壌と豊かな水資源に恵まれたこの土地では、冬の厳しい積雪期には農作業が困難になるため、農閑期の副業として鍛冶仕事が発展しました。

三条は、近隣の燕市と並び「燕三条」と称される日本有数の金属加工地帯。鍛冶の技術が町のいたるところに根づき、職人の多くが家内工業から工場までを担うなど、“暮らしと金工”が密接に結びついています。

また、三条は江戸時代には北国街道の宿場町としても栄え、和釘や農具の取引が盛んでした。この交通の便の良さと、積雪による湿潤な気候が鉄の加工や保管に適していたことも、産地としての成長を後押ししました。冬の厳しさは、技を磨く時間を職人たちに与え、技術の蓄積と多様化を可能にしたのです。

越後三条打刃物の歴史

農村から産業へ、鍛冶の炎がつないだ発展の系譜

越後三条打刃物は、江戸時代に始まった農家の副業・和釘づくりを起点とし、長い年月を経て生活刃物や建具用工具へと進化してきました。その発展は地域社会と密接に関わりながら、時代ごとの需要に応じて技術と製品の幅を広げてきました。

- 17世紀前半(江戸時代初期): 農閑期の副業として和釘の製造が始まる。

- 1688〜1704年(元禄年間): 北国街道の宿場町・三条宿が繁栄。

- 18世紀中頃: 鎌や鍬といった農具の製造が本格化。農業需要の増加に応じて鍛冶職が専業化。

- 幕末期: 包丁や木工用刃物(鉋・鑿)が登場し、家庭用・職人用の生活道具として普及。

- 1877年以降(明治10年代): 明治政府による殖産興業政策の影響で、三条鍛冶の販路が全国に広がる。

- 1912〜1926年(大正期): 工場化と分業体制が進行し、刃物製造が本格的な地場産業として確立。

- 1930年代(昭和初期): 地元商社を通じた販路拡大により、「三条の刃物」ブランドが広まる。

- 2009年(平成21年):越後三条打刃物が経済産業大臣により「伝統的工芸品」に指定される。

越後三条打刃物の特徴

暮らしに寄り添う、理と美の共存

越後三条打刃物の特徴は、何よりもその「実用性の高さ」にあります。一見、地味に思えるほどの無駄のない形状こそが、職人による理にかなった設計の証。手に取ればすぐにわかる“切れ味・使いやすさ・長持ち”の三拍子が揃っています。

刃物の芯には「炭素鋼」が用いられ、外側に「軟鉄」を鍛接することで、刃こぼれしにくく、研ぎやすい構造に仕上げられています。特に青紙鋼や白紙鋼などは、家庭料理からプロの料理人用包丁まで対応する高級鋼材。また、鉋や鑿といった木工道具も高精度で、建具職人や大工のあいだで信頼を集めています。たとえば、「切り出し小刀」は彫刻や竹細工にも愛用される名品で、小さな工芸から本格作業まで対応する“万能道具”として根強い人気があります。

さらには、鍛冶痕や焼き色が残された風合いを「味」と捉える文化もあり、現代ではインテリア的な視点からも評価されることが増えています。まさに、用と美が調和した“生活に息づく工芸”といえるでしょう。

越後三条打刃物の材料と道具

火と鉄を制する、鍛冶職人の相棒たち

越後三条打刃物の製作は、金属の性質を熟知した職人たちの技術と、それを支える専用の道具によって成り立っています。材料や道具には、それぞれに適した種類が選ばれ、製品ごとに最適な組み合わせで使用されます。

越後三条打刃物の主な材料類

- 炭素鋼(青紙鋼・白紙鋼など):刃の切れ味を決める中心素材

- 軟鉄:芯材と鍛接して使用される

- 木材:柄や台に用いられる(朴、栗など)

越後三条打刃物の主な道具類

- 鍛造炉(ふいご付き):鉄を高温に熱する炉

- 金槌(片手槌・大槌):鍛造・成形に使用

- 鑢(やすり):仕上げ加工や刃付けに使用

- 焼き入れ槽:刃物を冷却硬化させるための水槽

- 砥石:荒砥・中砥・仕上砥など複数種類を使い分ける

これらの素材と道具は、実用美を追求してきた三条の鍛冶文化を支える重要な要素です。

越後三条打刃物の製作工程

火と打ち、冷まし、整える──鍛冶の所作が刻まれる

越後三条打刃物の製作工程は、熱した金属を一打一打打ち鍛える手仕事の積み重ねです。用途や刃物の種類によって細部は異なりますが、基本的な流れは以下の通りです。

- 材料準備

使用する鋼材と軟鉄を切り出し、鍛接用に整える。 - 鍛接(たんせつ)

高温に熱した鋼と鉄を重ね合わせ、金槌で打ち込みながら一体化させる。 - 鍛造(たんぞう)

刃の形状に合わせて何度も加熱と叩きを繰り返し、成形する。 - 焼き入れ・焼き戻し

炎で焼き入れた後、急冷して硬度を上げ、再度焼き戻して粘りを持たせる。 - 研削・刃付け

荒砥、中砥、仕上砥の順に刃を研ぎ、最終的な切れ味を生み出す。 - 柄付け・仕上げ

柄や台座を取り付け、全体のバランスを調整して完成とする。

工程のすべてに共通するのは、“素材と向き合う真摯な姿勢”と“経験に裏打ちされた勘”。それこそが、越後三条打刃物の真価を支えているのです。

越後三条打刃物は、農具と和釘から始まった三条鍛冶の技を受け継ぎ、今なお暮らしに根ざした刃物を生み出しています。理にかなった機能美と、職人の手仕事が光る一品は、使うほどにその価値が実感できる伝統工芸です。