甲州水晶貴石細工とは?

甲州水晶貴石細工(こうしゅうすいしょうきせきざいく)は、山梨県甲府市を中心に受け継がれている伝統的工芸品で、水晶やめのう、ひすいなどの貴石を丹念に磨き上げて装飾品や美術工芸品に仕上げる技術です。甲州の地では約1000年前、御嶽昇仙峡の金峰山周辺で水晶の原石が発見され、江戸時代に京都から伝来した宝石研磨の技術と融合することで、現在の「磨きの技」が確立されました。

この工芸品の特色は、かたい天然石を原石の形状や模様を活かしながら整形・研磨していく高度な職人技にあり、数珠や根付、帯留めなどから現代のインテリアやアクセサリーに至るまで、幅広い作品に昇華されています。

| 品目名 | 甲州水晶貴石細工 (こうしゅうすいしょうきせきざいく) |

| 都道府県 | 山梨県 |

| 分類 | 貴石細工 |

| 指定年月日 | 1976(昭和51)年6月2日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 31(66)名 |

| その他の山梨県の伝統的工芸品 | 甲州印伝、甲州手彫印章(全3品目) |

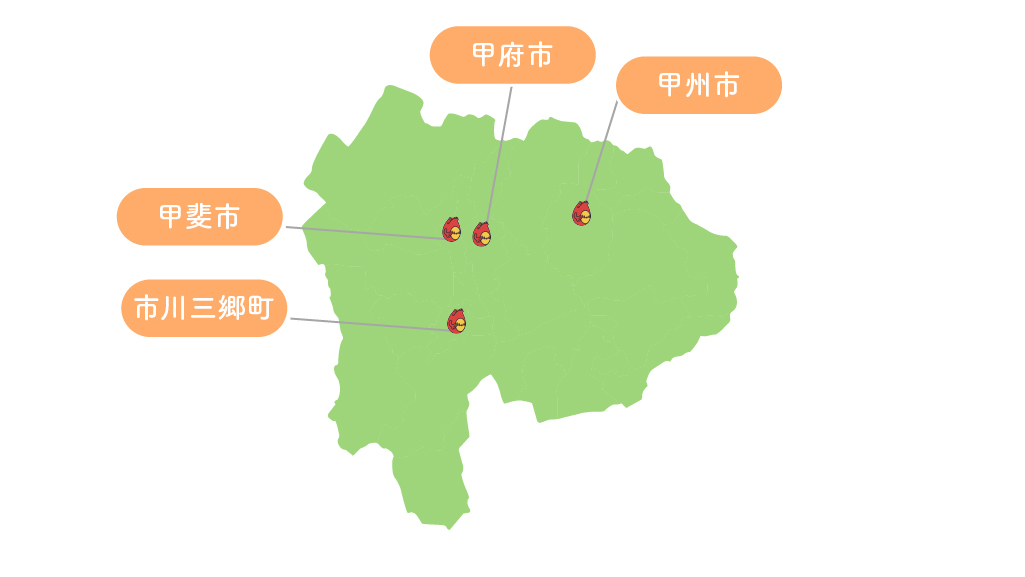

甲州水晶貴石細工の産地

宝石の街・甲府が育んだ、研磨の文化

主要製造地域

甲州水晶貴石細工の主な産地は、山梨県の甲府市や甲州市周辺。甲府盆地を中心に広がるこの地域は、かつて水晶の原石産出地としても知られており、御嶽昇仙峡や金峰山では天然水晶が採掘されていました。水と緑に恵まれた地で、宝石研磨の産業が花開き、「宝石の街・甲府」としての文化が根付いています。

現在では、南米やアフリカから輸入された天然石も含め、甲府の職人たちが伝統の技法を用いて一点ずつ丁寧に磨き上げる文化が継承され、国内外で高い評価を受けています。

甲州水晶貴石細工の歴史

平安から続く鉱石文化と、明治以降の加工技術革新

甲州水晶貴石細工は、平安期の鉱石発見を起点に、江戸期の研磨技術導入、明治以降の産業化を経て進化してきた、日本唯一の水晶細工文化です。

- 10〜11世紀頃(平安時代):金峰山周辺で天然水晶が発見され、希少な置物として珍重される。

- 江戸時代中期:甲府金桜神社の神職が京都の弥助から金剛砂による研磨技術を学び、地元で水晶研磨が始まる。

- 1850年頃(江戸時代後期):水晶やひすいを用いた数珠・帯留・根付などの細工品が製作され始める。

- 明治時代前期:水晶の採掘が政府により許可され、加工技術と産業が一気に発展。職人の育成も活発化。

- 明治時代後期:水晶の枯渇により、南米・アフリカなどから原石を輸入。国内産地から輸入貴石加工地へと転換。

- 大正時代初期:足踏み式回転機・電動研磨機の導入で加工効率と精度が飛躍的に向上。

- 昭和戦後〜高度経済成長期:輸出産業として拡大。装身具のほか、時計・電話など精密機器部品の研磨にも応用。

- 1976年(昭和51年):甲州水晶貴石細工が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。

- 現代:美術工芸品・アクセサリー・彫刻など多分野に展開し、国内向けを中心に高品質な製品を製作。

甲州水晶貴石細工の特徴

石の声を聴き、かたちを磨き出す職人のまなざし

甲州水晶貴石細工の最大の魅力は、天然の貴石が持つ模様や色合いを、磨きの技で極限まで引き出す造形美にあります。水晶はガラスの約2.5倍の硬度を誇り、加工には高い技術と集中力が求められます。職人は、原石の割れや模様、微細な色合いを見極めながら、最適な角度・形状を決め、削り・磨きの工程を何度も繰り返します。

鉄の円盤と炭化珪素を用いた「荒ずり」から、酸化クロムと木製ゴマによる「みがき」まで、工程ごとに研磨剤の粒子を変えて仕上げていくことで、宝石のような光沢が生まれます。また、平面加工や穴あけといった精密作業も電動工具を駆使して行われ、一点物の芸術品としての完成度を高めています。

甲州水晶貴石細工の材料と道具

地球の結晶と職人の感覚が織りなす美

甲州水晶貴石細工の製作には、国内外から採れる高品質な貴石と、それを加工するための専用工具が使用されます。石の性質や模様は一点ごとに異なり、職人の目利きと経験が重要な役割を果たします。

甲州水晶貴石細工の主な材料類

- 水晶(ブラジル産など):無色透明のものが多いが、紫・黄色などの変種も使用。

- めのう(アゲート):赤・白・青などの多彩な色と縞模様が魅力。

- ひすい(ジェード):ミャンマーなどから輸入される、深い緑の高硬度石。

甲州水晶貴石細工の主な道具類

- 鉄製ゴマ:回転盤により研磨を行う道具。粗ずり・中ずり・仕上げ用など粒子に応じて使い分ける。

- 木製ゴマ(キリ・ヤナギ):最終研磨用。石に優しい仕上げが可能。

- 絵付けペン:原石への図案描写に使用。

- 電動研磨機:作業効率と精度を高める装置。

- 電動切削工具:穴あけや立体的な造形に活用。

これらの素材と道具を駆使して生まれる製品は、単なる装飾品を超えて、自然の美と人の技が融合した芸術品としての風格を宿しています。

甲州水晶貴石細工の製作工程

石を読み、形を導き、輝きへと昇華させる職人技

甲州水晶貴石細工の製作は、原石の模様や性質を見極めることから始まります。切り出し、削り、研ぎを幾度も繰り返し、粒子の異なる研磨で少しずつ輝きを引き出します。

- 石どり

原石の模様や割れを観察し、製品に最適な部位を選んで切断。 - 絵付け

切り出した石に、制作する図案をペンで描き写す。 - 切りこみ・欠けこみ

絵付けに沿って、周囲の不要部分を削り取り、粗い形に整える。 - 荒ずり加工(三番ずり)

鉄の円盤に粗い炭化珪素を用いて、製品の外形を粗削りする。 - 中研磨(四番ずり)

より細かい粒子と小型ゴマを使って精度を高める。 - 最終研磨(みがき加工)

酸化クロムと木製ゴマを用いて、光沢ある仕上げを施す。

甲州水晶貴石細工の製作は、石と向き合い、数ミリ単位で形を調整しながら、自然が生んだ結晶を芸術へと昇華させていく、まさに時間と経験に裏打ちされた手仕事の結晶です。