有松・鳴海絞とは?

有松・鳴海絞(ありまつ・なるみしぼり)は、愛知県名古屋市の有松・鳴海地域を中心に作られている伝統的な絞り染めの工芸品です。江戸時代初期に始まり、400年以上にわたって受け継がれてきたこの技法は、絞る・縫う・染めるといった人の手の動きから生まれる豊かな表情を特徴とし、今なお世界中にファンを持つ染物文化として高く評価されています。

布を綿糸で縛ったり縫ったりして絞り、染色することで、部分的に染料を防いで模様を描き出す。その工程の繊細さと奥深さはまさに「手の芸術」。100種類以上とも言われる多彩な技法と、藍染を中心とした自然な色彩が織りなす意匠は、着物や浴衣、現代のファッションアイテムにまで幅広く生かされています。

| 品目名 | 有松・鳴海絞(ありまつ・なるみしぼり) |

| 都道府県 | 愛知県 |

| 分類 | 染色品 |

| 指定年月日 | 1975(昭和50)年9月4日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 12(43)名 |

| その他の愛知県の伝統的工芸品 | 名古屋友禅、名古屋黒紋付染、三州鬼瓦工芸品、常滑焼、赤津焼、瀬戸染付焼、名古屋桐簞笥、尾張仏具、名古屋仏壇、三河仏壇、豊橋筆、岡崎石工品、尾張七宝、名古屋節句飾(全15品目) |

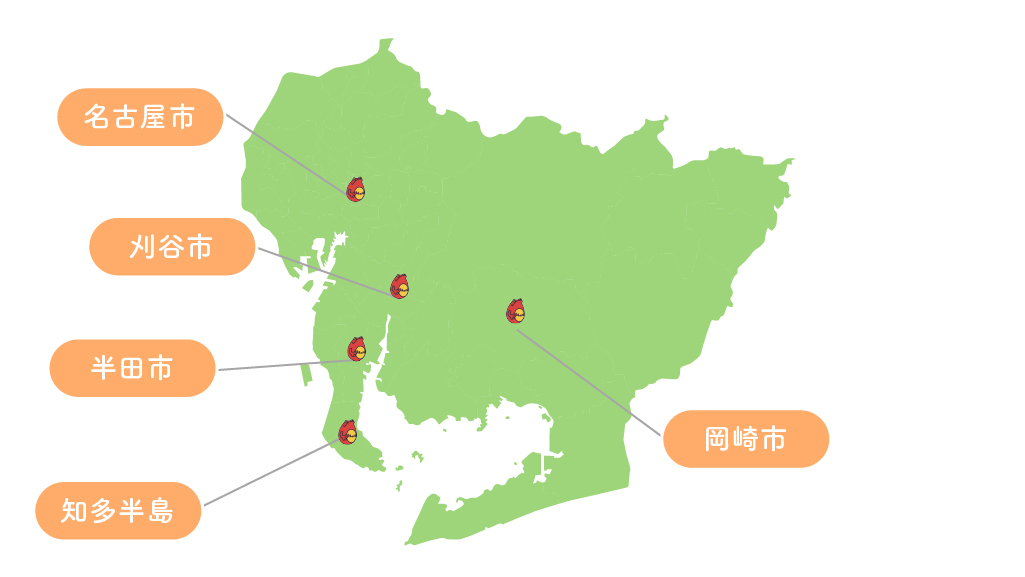

有松・鳴海絞の産地

東海道の宿場町が育んだ、染と旅の交差点

主要製造地域

有松・鳴海絞の産地である愛知県名古屋市南東部、有松・鳴海地域は、江戸時代に東海道五十三次の宿場町として発展しました。有松は名古屋城下の南に位置し、鳴海宿の中間に位置する交通の要衝。人と物資が行き交う場所として栄え、旅人向けの土産物として絞り染めが流通しやすい地理的条件に恵まれていました。

名古屋は尾張徳川家の城下町として栄えたことにより、町人文化や工芸が庇護される土壌が形成され、有松・鳴海絞もその一環として発展しました。とりわけ尾張藩の保護政策のもと、有松・鳴海では技法の研究と技術の蓄積が進み、意匠の多様化と品質の安定が実現したのです。さらに、現在も町並み保存地区として残る有松の旧家や問屋建築、格子戸の商家などには、絞り染めとともに生きてきた地域の誇りが刻まれています。

また、湿度の高い名古屋の環境は藍染に適しており、また矢作川や天白川といった豊かな水源にも恵まれていたため、染色に必要な水の確保がしやすい環境にありました。良質な水と湿潤な空気が、染料の発色と布地の仕上がりに大きな影響を与えています。

こうした歴史的背景、文化的土壌、気候的条件が重なり合って、有松・鳴海絞という類まれな染色文化が誕生・発展してきたのです。

有松・鳴海絞の歴史

絞りの美が時を超えて継がれる、400年の物語

有松・鳴海絞は、時代の節目ごとに技術と文化の深化を重ねながら、今に続く染色工芸の粋として受け継がれています。

- 1610年前後(慶長年間):徳川家康の命で名古屋城築城が始まり、豊後の職人が持ち込んだ絞り染めが有松の竹田庄九郎の目に留まる。これを契機に「九九利絞(くくりしぼり)」が考案される。

- 1614年:竹田庄九郎が尾張藩の御用商人に任命され、絞り染めが藩の保護産業として制度化される。

- 1620年代〜1700年代中頃:東海道を往来する旅人に絞り染めの手ぬぐい・浴衣が人気となり、有松の町が観光地化する。

- 1641年(寛永18年):尾張藩光友が藩の特産品として公式に保護、有松商人に独占権許可

- 18世紀(江戸中期):絞り技法が飛躍的に増加。縫い絞、鹿の子絞、三浦絞など多彩な技法が確立される。

- 1880〜1920年代(明治〜大正期):隣接する鳴海地区でも絞りの生産が活発化し、「有松・鳴海絞」として定着。鉄道の開通により流通網が拡大。

- 1975年(昭和50年):有松・鳴海絞が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。

- 現代:ファッション業界や海外からも注目を集め、”SHIBORI”として現代的な活用が進む。ワークショップや体験教室を通じた後継者育成も活発化。

有松・鳴海絞の特徴

絞りの妙が描く、世界にひとつの藍の詩

有松・鳴海絞の最大の魅力は、ひとつとして同じ模様が存在しない唯一無二の絞り染めにあります。絞る、縫う、くくる、染める。それぞれの工程はすべて手作業であり、布の引き具合や糸の力加減によって仕上がりが微妙に異なります。だからこそ、同じ図案でも作品ごとに風合いが変わり、見る人に“手しごと”の温もりが伝わるのです。

また、100種類以上に及ぶ技法の豊かさも特徴の一つ。杢目縫い絞りや雪花絞り、突出鹿の子絞など、自然の風景や動植物をモチーフとした模様が多く、まるで藍で描かれた詩のように美しく布に表現されます。

かつては庶民の浴衣に多く使われた有松・鳴海絞ですが、現在ではインテリアやバッグ、現代アートの素材としても人気があり、用途の広がりとともにその美が再評価されています。

有松・鳴海絞の材料と道具

自然素材と手しごとが織りなす、絞りの世界

有松・鳴海絞の制作には、自然の素材と繊細な手作業が融合しています。生地には主に木綿が使用され、染料には伝統的に藍や青花(つゆ草の汁)が使われてきました。絞りを施す際の道具も、昔ながらの竹製・木製が今も現役です。

有松・鳴海絞の主な材料類

- 木綿布:染まり具合と耐久性に優れる。

- 青花液:下絵用の天然顔料。つゆ草の汁から採取。

- 染料:藍を中心に、現代では化学染料も併用。

有松・鳴海絞の主な道具類

- 小刀・ハト目抜き:型紙の模様を彫るための道具。

- 絞り台:くくり作業に用いる木製・竹製の専用台。

- 綿糸:布を締めて絞る際に使う天然繊維。

こうした道具と素材に支えられた有松・鳴海絞は、まさに「自然と手技の結晶」です。

有松・鳴海絞の製作工程

一針一縛に込める美意識、職人技が紡ぐ絞り染めの道程

有松・鳴海絞の製作は、図案から染め、仕上げに至るまで、すべての工程に熟練の技術が求められます。分業制が基本となっており、各工程ごとに専業の職人が担当します。

- 図案決定・型紙彫り

デザインを決め、小刀やハト目抜きで型紙を彫る。意匠の精度が、完成品の美しさを左右する。 - 下絵刷り(青花)

型紙を布に重ね、青花液を刷り込んで模様を転写。洗い流せる天然染料を使う。 - くくり

輪郭に沿って綿糸で生地を絞る。絞りの種類ごとに専門職人が作業を分担。力加減と糸の締め具合が命。 - 染色

染屋にて、藍や化学染料を用いて染め上げる。くくった部分には染料が入らず、模様が浮かび上がる。 - 糸ぬき・仕上げ

乾燥後、くくり糸を外して布を蒸し、しわを伸ばして反物や製品に仕立てる。

こうした工程を経て完成する有松・鳴海絞は、まさに一点一点が手作業の芸術品。その美しさは、技術と感性の融合によって初めて生まれるものです。

有松・鳴海絞は、江戸から続く職人の技と藍の美が織りなす、日本が誇る絞り染め工芸です。100種を超える技法、分業による熟練の連携、自然素材の温もりが一体となり、ひとつとして同じ模様のない染め布を生み出します。時を超えて今なお進化する“布の芸術”を、ぜひその手で感じてください。