常滑焼とは?

常滑焼(とこなめやき)は、愛知県常滑市を中心に製作される陶器で、日本最古級の窯業地として知られる「日本六古窯」の一つに数えられています。平安末期から現在に至るまで、知多半島の良質な赤土を活かした焼きものづくりが脈々と続けられてきました。その最大の特徴は、鉄分を多く含む陶土による赤褐色の発色と、釉薬を使わず焼き締めることで生まれる自然な光沢にあります。なかでも朱泥(しゅでい)と呼ばれる赤土を用いた急須は、常滑焼を代表する名品です。

また、土管やタイル、招き猫に至るまで、時代ごとに多様な製品を生み出してきた柔軟さと革新性も、常滑焼の魅力の一端です。

| 品目名 | 常滑焼(とこなめやき) |

| 都道府県 | 愛知県 |

| 分類 | 陶磁器 |

| 指定年月日 | 1976(昭和51)年6月2日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 23(68)名 |

| その他の愛知県の伝統的工芸品 | 名古屋友禅、名古屋黒紋付染、有松・鳴海絞、三州鬼瓦工芸品、赤津焼、瀬戸染付焼、名古屋桐簞笥、尾張仏具、名古屋仏壇、三河仏壇、豊橋筆、岡崎石工品、尾張七宝、名古屋節句飾(全15品目) |

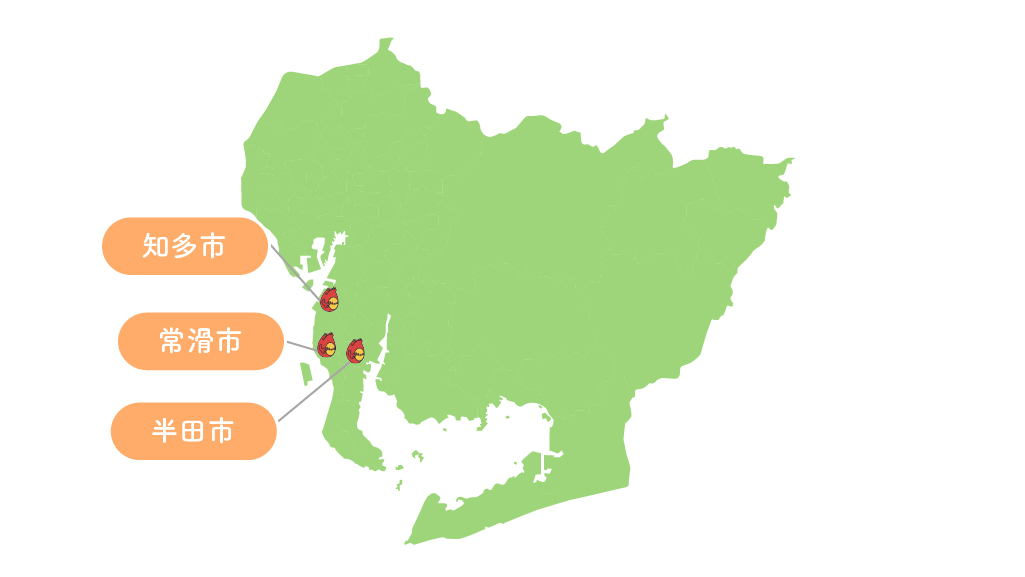

常滑焼の産地

千年の土と炎が息づく、知多半島の丘陵地帯

主要製造地域

常滑焼の産地は、愛知県常滑市を中心とした知多半島一帯です。緩やかな丘陵地が広がるこの地域には、古くから焼きもの文化が根づき、今も多くの陶工が暮らしています。常滑は「日本六古窯」の一つに数えられる最古級の窯業地であり、平安末期から現代に至るまで一貫して陶業が営まれてきました。12世紀以降、猿投窯の技術を受け継いだ陶工たちがこの地で穴窯を築き、「古常滑」と呼ばれる大型の甕や壺を焼成したのが始まりとされています。中世以降も土管・火鉢・急須・便器・タイルなど、時代ごとに製品の幅を広げ、地域産業として独自の発展を遂げました。

また、常滑は尾張藩の庇護のもと陶工の育成が進み、江戸後期からは登り窯が導入されるなど技術革新の舞台ともなりました。また、現代においても「招き猫通り」や「やきもの散歩道」など、地域ぐるみで焼きもの文化を保存・発信する取り組みが盛んです。陶芸体験施設やギャラリー、アトリエも点在し、暮らしの中にやきものが息づいている町でもあります。

常滑は伊勢湾沿いの比較的温暖で降水量の少ない気候に恵まれ、粘土の採取・乾燥に適しています。とくに知多半島の赤土は、粒子が細かく焼き締まりがよいという特徴をもち、焼きものに最適な素材です。こうした自然条件と人の営みが調和し、常滑焼という独自の陶芸文化が今なお受け継がれているのです。

常滑焼の歴史

赤土とともに歩んだ千年の陶史

常滑焼は、日本最古級の焼きもの産地として発展し続けてきました。

- 12世紀後半(平安時代末期):知多半島の丘陵に穴窯が築かれ、「古常滑焼」が誕生。大型の甕や壺が主力製品に。

- 13〜14世紀(鎌倉〜南北朝時代):窯の数が一時的に増加。各地に点在していた窯が徐々に常滑周辺に集約される。

- 15世紀(室町時代):穴窯から大窯(天井部が地表に出る構造)へと改良が進む。量産性が向上。

- 16世紀(戦国時代):大型のかめや壺のほか、日用品としての鉢・皿の需要も高まる。

- 1750年頃(江戸中期):尾張藩主の命により、茶器・酒器・花器など芸術性の高い製品の製造が開始される。

- 1810年代(江戸後期):陶工・鯉江方救が登り窯を導入。火鉢や火消壺などの生産が本格化。

- 1870年代(明治初期):西洋技術の導入により機械化が進み、土管・タイル・衛生陶器などを大量生産。

- 1910〜1920年代(大正期):建築用タイルの一大産地に成長。全国的に「常滑焼」の名が広まる。

- 1976年(昭和51年):常滑焼が経済産業大臣により「伝統的工芸品」に指定される。

- 現代:伝統と現代性を融合した製品開発が活発化。観光や教育を通じた地域発信が進む。

常滑焼の特徴

暮らしに寄り添う赤の器、素焼きが描く土と炎の美

常滑焼の魅力は、なんといってもその素朴で力強い赤土の表情にあります。朱泥土に代表される鉄分の多い陶土は、焼成することで赤褐色の美しい色合いと艶を生み出し、使い込むほどに手になじんでいきます。特に急須は「使い込むほど味わいが増す」とされ、茶の香りや渋みを和らげる土の力が、愛好家の間で高く評価されています。

また、常滑焼は釉薬をかけずに焼き締める「無釉陶器」としても知られており、表面に残るわずかな燻し跡や火色が一つひとつ異なる点も大きな魅力です。これにより、同じ製品であっても、すべてが一点物の風合いを持ちます。白泥や灰泥といった別種の土を使えば、淡い黄色や灰色に焼き上がり、朱泥とはまた違った落ち着いた美しさを楽しめます。近年では、この色彩の違いを生かしたツートーンのマグカップや現代的なフォルムの土鍋なども人気です。

このように常滑焼は、実用性・審美性・多様性を兼ね備えた、土と炎の芸術品として、現代の暮らしにも静かに寄り添い続けているのです。

常滑焼の材料と道具

赤土の個性を引き出す、伝統技と現代技術の調和

常滑焼の製作には、粘土の精製から焼成に至るまで、素材の目利きと道具の扱いに高い技術が求められます。

常滑焼の主な材料類

- 朱泥土:鉄分を多く含む赤土で、常滑特有の赤褐色と光沢を生む。

- 白泥土:鉄分が少なく、淡黄色・薄鼠色に焼き上がる繊細な素材。

- 水・布・墨:成形・磨き・彫刻・仕上げに用いる。

常滑焼の主な道具類

- 轆轤(ろくろ):器形を整える回転成形器。

- ヘラ・削り具:整形・彫刻・仕上げに使用。

- 印刀:絵柄や模様の彫刻に使用。

- 窯(がま):現代では温度管理をコンピュータ制御する焼成装置。

こうした道具と素材を、職人が熟練の手と感性で操ることで、常滑焼ならではの深い味わいが生み出されています。

常滑焼の製作工程

炎の中で個性が生まれる、朱泥急須の製作手順

常滑焼の代表格である朱泥急須は、以下のような工程を経て丁寧に作られます。

- 土づくり

水を加えた原土を沈殿させて粒子を選別し、滑らかで粘りのある粘土を練り上げる。 - 成形

ろくろを用いて胴体、ふた、口、取っ手をそれぞれ形づくり、半乾燥まで置く。 - 仕上げ・削り

ふたと胴体がぴったり合うよう慎重に削り、全体の形を調える。さらに布などで表面を磨く。 - 組み立て

本体に穴を開け、口と取っ手を接着。各部のバランスを見ながら最終調整を行う。 - 乾燥

完成形に組み上げた急須を完全に乾燥させる。 - 素地みがき

乾燥後、布や専用の道具で繰り返し磨き、朱泥特有の光沢を引き出す。 - 彫刻(任意)

印刀で模様や文字を刻む。製品によってはこの工程を省略することもある。 - 焼成

コンピュータ制御の窯で約1100℃の温度で12〜18時間焼成。焼成後は窯内で1日冷却。 - 墨入れ・水洗い

彫刻部分に墨を入れて拭き取り、文様を際立たせる。 - 仕上げ

ふたと本体を丁寧にすり合わせ、最終的な点検を経て完成。

職人の感覚と最新技術が融合する工程の中で、一点一点、心を込めて焼き上げられるのが常滑焼の真髄です。

常滑焼は、日本六古窯に名を連ねる千年の歴史をもつ伝統的工芸品です。鉄分豊富な赤土を用いた朱泥焼を中心に、実用性と美を兼ね備えた器づくりが今も息づいています。古来の技法と現代の感性が調和する常滑焼は、暮らしにやさしく寄り添う「土の芸術」として、これからも進化を続けていくことでしょう。