尾張仏具とは?

尾張仏具(おわりぶつぐ)は、愛知県名古屋市・一宮市・瀬戸市などを主産地とする伝統的仏具です。主に木製の漆塗りを基調とした仏具が多く、浄土真宗や禅宗の寺院・仏壇を荘厳する品として全国的に高く評価されています。

その魅力は、木地に漆を幾重にも塗り重ねた深みある光沢、金箔・金粉による加飾、そして仏教美術の様式に則った厳格な意匠にあります。とりわけ仏壇用具、須弥壇、燭台、香炉、木魚、輪灯など、機能と装飾性を兼ね備えた造形が特徴であり、尾張仏壇との密接な関係のもとで高度な技術が育まれてきました。

| 品目名 | 尾張仏具(おわりぶつぐ) |

| 都道府県 | 愛知県 |

| 分類 | 仏壇・仏具 |

| 指定年月日 | 2017(平成29)年1月26日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 23(26)名 |

| その他の愛知県の伝統的工芸品 | 名古屋友禅、名古屋黒紋付染、有松・鳴海絞、三州鬼瓦工芸品、常滑焼、赤津焼、瀬戸染付焼、名古屋桐簞笥、名古屋仏壇、三河仏壇、豊橋筆、岡崎石工品、尾張七宝、名古屋節句飾(全15品目) |

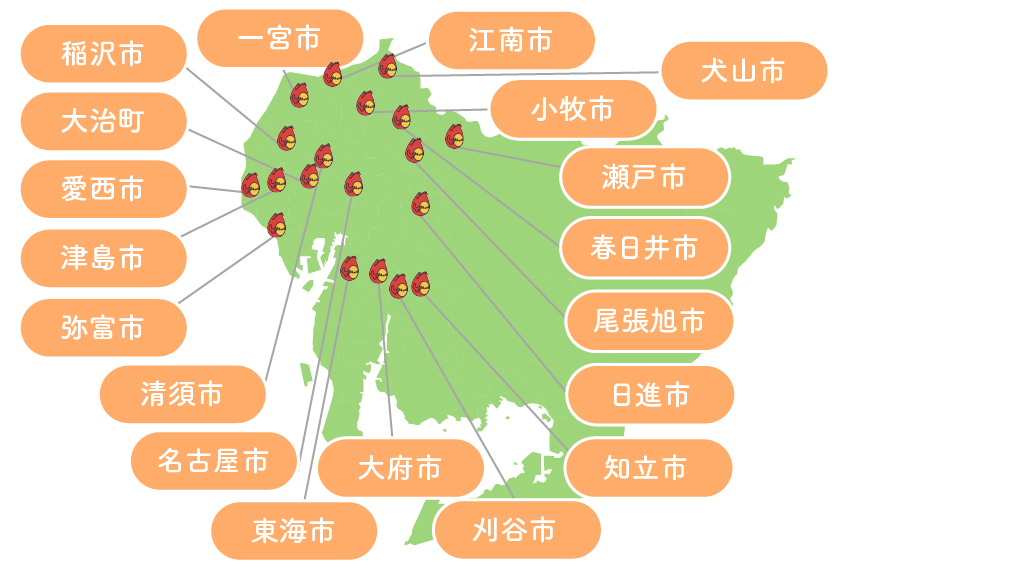

尾張仏具の産地

仏教文化の中心・尾張が育んだ、荘厳美の総合産地

主要製造地域

尾張仏具の主産地である愛知県名古屋市・一宮市・瀬戸市などは、江戸時代より仏教文化の中心地として栄えてきました。特に名古屋は尾張藩の城下町として早くから宗教・芸術・商工の文化が発展し、寺院の建立や町人による仏壇需要の高まりとともに、仏具製作の技術が地域に根付きました。

歴史的に見ても、浄土真宗・曹洞宗・日蓮宗など多様な宗派が尾張地方に定着し、宗派ごとに異なる様式の仏具が求められたことで、装飾性・機能性・構成技術の多様化が進みました。明治以降は全国各地の寺院からの注文も増え、尾張仏具は地域の産業として拡大していきました。

また、隣接する瀬戸の陶磁器産業や名古屋仏壇との連携が深く、木地・塗り・金具・加飾などを分業で担う職人集団が形成され、工芸品としての完成度を高める要因となっています。また一宮では木工、瀬戸では金具や鋳物、名古屋では漆塗りや箔押しなど、それぞれの地場産業が仏具の製作に貢献してきました。

尾張仏具の歴史

仏壇文化とともに発展した尾張の荘厳美術

尾張仏具は、仏教信仰の浸透とともに尾張地方で発展してきた工芸であり、各時代の宗派・寺院建築の潮流と深く結びついています。

- 1609年(慶長14年):名古屋城の築城とともに城下町が形成され、寺院建立や町民の仏壇文化が浸透。

- 1650年代(慶安〜承応):名古屋・一宮などに木地職・塗師・彫金職らが定着し、仏具製作が地場産業として拡大。

- 1700年代中頃(宝暦年間):宗派ごとの荘厳形式が明確化し、須弥壇・輪灯・高欄などの意匠が高度に様式化される。

- 1804年(文化元年):仏具・仏壇の一体製作が主流に。仏教意匠の文様彫刻・金具装飾の技術が向上。

- 1872年(明治5年):神仏分離令により一時需要が減少するも、明治中期以降に寺院再建とともに復興。

- 1907年(明治40年):名古屋を中心に仏壇・仏具の展示会が開催され、広域からの注文が増加。

- 1935年(昭和10年):製作工程の一部に電動工具が導入され、分業体制の整備と効率化が進む。

- 2017年(平成29年):尾張仏具が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。

- 現代:仏教儀礼にとどまらず、美術工芸・修復事業としても評価され、新築寺院や文化財修復の需要が拡大。

尾張仏具の特徴

素材と装飾が語る信仰のかたち、尾張仏具の美学

尾張仏具の特徴は、機能性と装飾性を両立させた高度な工芸技術にあります。たとえば、須弥壇や燭台に施される金箔・金粉は、祈りの場にふさわしい神聖さと荘厳さを演出するため、わずかな空気の流れにも敏感な手技で押されます。仏具の木地には軽量で狂いの少ないヒノキやカツラが使われ、木目の流れを生かしつつ形状に応じて最適な材を使い分けます。漆は天然の本漆を使用し、塗っては乾かし、研いでまた塗るという工程を何度も繰り返すことで、深く艶やかな光沢を実現します。

また、宗派ごとに色使いや文様に違いがあり、浄土真宗では金色を主体とした華やかな装飾が多い一方で、禅宗系では黒漆に銀の象嵌などを施す端正な仕上げが好まれます。こうした宗派美術の理解をもとに職人が一品一品仕上げていくため、同じ形の仏具でも一つとして同じものは存在しません。

尾張仏具は、見た目の美しさだけでなく、祈りの空間を形づくるための精神性と機能性を内包した“信仰の道具”なのです。

尾張仏具の材料と道具

漆と木と金を調和させる、手業の結晶

尾張仏具の製作には、木地から漆塗り、金箔押しに至るまで、数多くの工程と道具が必要とされます。職人はそれぞれの分野に特化しつつも、全体の統一感を大切にしています。

尾張仏具の主な材料類

- ヒノキ・カツラ:木地加工に用いられる軽くて加工性の高い木材

- 本漆:塗り重ねて深みと強度を出す天然素材

- 金箔・金粉:荘厳性を高める加飾用素材

- 和紙:下地貼りや箔押し工程で使用

尾張仏具の主な道具類

- 彫刻刀:文様や細部装飾の彫刻に使用

- 刷毛・へら:漆を均一に塗布するための専用道具

- 箔押し道具:金箔を密着させるための竹べらや綿布

- 木工工具:鋸・鉋・のみなど、木地成形の基本工具

これらの道具を使いこなす職人の目と手が、尾張仏具の完成度を支えています。

尾張仏具の製作工程

信仰の空間を支える、職人たちの分業による一貫製作

尾張仏具は、各工程を専門の職人が担う分業制によって製作されます。工程ごとに熟練技術が求められ、緻密な連携と調和が完成度を高めています。

- 木地作り

用途に応じてヒノキやカツラを選定し、仏具の形状に加工。 - 下地塗り

地の粉や和紙などで下地を整え、漆の定着を助ける。 - 中塗り・上塗り

複数回にわたり漆を塗り重ね、乾燥と研磨を繰り返す。 - 金箔・加飾

金箔を貼る、あるいは金粉を撒くことで荘厳な意匠を施す。 - 仕上げ・組立て

金具や部品を取り付け、全体のバランスと宗派形式に則って完成させる。

一つひとつの仏具には、信仰の空間にふさわしい美意識と機能が込められ、完成後は寺院や仏壇と一体となってその場に荘厳な空気を生み出します。

尾張仏具は、木工・漆・金工など多彩な技術が融合した、日本の信仰文化を象徴する工芸品です。宗派美術への深い理解と分業制による完成度の高さは、仏前空間に唯一無二の品格を与えます。今なお、祈りの場に寄り添い続ける尾張仏具は、時代を超えて受け継がれる「静かなる伝統美」と言えるでしょう。