名古屋友禅とは?

名古屋友禅(なごやゆうぜん)は、愛知県名古屋市や春日井市を中心に制作されている伝統的な染色品です。18世紀に京都・江戸から友禅師が当地に渡り、友禅染の技法を伝えたことに始まり、質実剛健な美意識とともに独自の発展を遂げてきました。

その魅力は、彩度を抑えた落ち着いた色合いや、1色で濃淡を描く「単彩濃淡調」の表現、そして自然素材を活用した手仕事による染色工程にあります。絵画のように情景を染め抜く手描友禅や、型紙を用いた型友禅など、多彩な技法が受け継がれています。

| 品目名 | 名古屋友禅(なごやゆうぜん) |

| 都道府県 | 愛知県 |

| 分類 | 染色品 |

| 指定年月日 | 1983(昭和58)年4月27日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 8(32)名 |

| その他の愛知県の伝統的工芸品 | 名古屋黒紋付染、有松・鳴海絞、三州鬼瓦工芸品、常滑焼、赤津焼、瀬戸染付焼、名古屋桐簞笥、尾張仏具、名古屋仏壇、三河仏壇、豊橋筆、岡崎石工品、尾張七宝、名古屋節句飾(全15品目) |

名古屋友禅の産地

質実剛健の気風が染め上げた、尾張の染色文化

主要製造地域

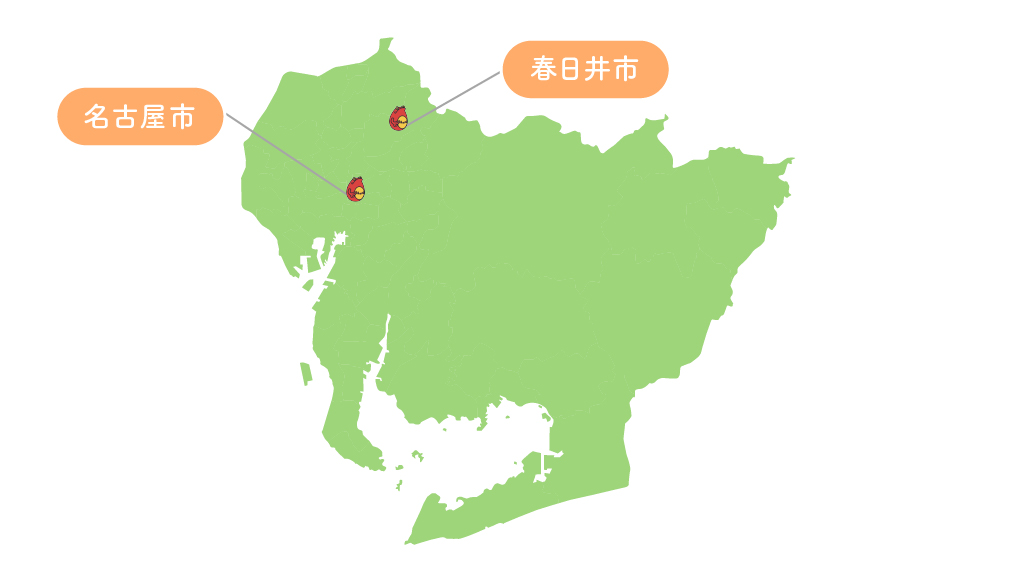

名古屋友禅の主産地は、名古屋市および隣接する春日井市、瀬戸市などの愛知県北西部に広がります。江戸時代中期、京都や江戸から移り住んだ友禅師たちがこの地で技法を伝え、尾張の風土に根づいた独自の友禅様式が形成されました。

この地域は江戸時代に尾張徳川家の城下町として発展し、武家文化と町人文化が共存する独特の美意識を育みました。特に京都のような華美な装飾ではなく、「控えめで品のある意匠」が好まれる土壌があり、名古屋友禅の単彩濃淡や落ち着いた色づかいは、そうした地域文化の反映といえます。

文化的には、仏教や茶道、能楽などの影響を受けた「簡素で深い美」を尊ぶ価値観が染色にも現れました。また、名古屋には染織技術者を育成する機関や研究所が複数あり、戦前から伝統的な染色技法を理論と技術の両面で支える土壌が育まれています。

また、木曽川水系の豊富な水資源が染色に適しており、青花の線描や引染といった工程に欠かせない「軟水」が得られることも技術継承にとって好条件でした。さらに、内陸型の安定した気候は染料の乾燥や蒸しの工程において、職人の微細な調整を可能にしています。

こうした歴史・文化・気候の三拍子が揃った名古屋の地は、単に技術を継承するだけでなく、精神性までも染め上げる友禅文化の聖地とも言えるでしょう。

名古屋友禅の歴史

京友禅の技と尾張文化の融合が生んだ染の系譜

名古屋友禅は、京都や江戸の友禅師たちの技術が尾張の地に根付き、独自の発展を遂げた染色文化です。つつましさの中に美を見出す精神が、その表現様式を特徴づけています。

- 1730〜1739年(享保年間):京都や江戸の友禅師が名古屋へ移住。白川公園周辺に職人町が形成され、友禅染の技法が伝来。

- 1750年代:仏教寺院の法衣や能装束に友禅模様が取り入れられ始める。宗教的な意匠とともに地域に広がる。

- 1780年代〜(江戸後期):町人の生活にも広がり、女性用の小袖や長襦袢に用いられる。単彩濃淡調の技法が定着。

- 1860〜80年代(幕末〜明治初期):型紙を用いた型友禅が登場。大量生産への対応と表現幅の拡張が進む。

- 1910年代(大正期):名古屋女子高等技芸学校などで染色技術教育が本格化。女性技術者の育成も進む。

- 1930年代(昭和初期):都市の中流家庭で名古屋友禅の落ち着いた意匠が定番化。絹製品として贈答用にも好まれる。

- 1950〜60年代(戦後復興期):復元作業や伝統技術の保存が進むと同時に、デザイン面で現代化の工夫も始まる。

- 1983年(昭和58年):名古屋友禅が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。

- 現代:着物文化の再評価や外国人観光客の関心の高まりにより、新作制作と古作の修復が並行して進められている。

名古屋友禅の特徴

淡彩が語る気品、控えめの中に宿る華やぎ

名古屋友禅の最たる魅力は、華美に走らず、静かに美を語る色彩表現にあります。1色の染料から濃淡の変化だけで立体感や奥行きを描き出す「単彩濃淡調」は、名古屋友禅の代名詞とも言える技法です。これは、あえて色を重ねすぎないことで余白の美や精神性を浮き彫りにする表現であり、控えめながら印象的な染め上がりを実現します。

また、職人が一貫して工程を担う「一人染め」の体制を取る作家が多く、作品全体の完成度を高めると同時に、個々の作家性を尊重する仕組みでもあります。図案から下絵、色挿し、仕上げまで、作り手の美意識が貫かれることが名古屋友禅の強みです。加えて、名古屋独自の「糸目糊置き」は、もち米の粉に塩、さらに亜鉛を加えることで防染力を強めるという独特の製法。この糊は、染料がにじまずに輪郭線をくっきり残す役割を担い、繊細な模様の仕上がりを支えています。

名古屋友禅では、梅・萩・桔梗など尾張ゆかりの植物や、尾張徳川家の文化を象徴する雅な図案も多く使われ、土地の記憶を作品に宿す工夫もなされています。

名古屋友禅の材料と道具

自然と共鳴する染の美、素材と技の調和

名古屋友禅は、すべての工程に自然素材を活用し、繊細な道具と熟練の技が求められます。手仕事と自然の調和が、その染めの魅力を支えています。

名古屋友禅の主な材料類

- 絹織物(白生地):上質な光沢と吸湿性を備える。仮縫いした状態で使用。

- 青花液:ツユクサ由来の天然顔料。下絵に用い、水洗いで簡単に落ちる。

- 糸目糊:もち米の粉・塩・亜鉛を加えて炊いた独自配合。図案の輪郭を防染。

- 染料:植物性・鉱物性の顔料を中心に使用。

- 金銀箔・金彩粉:仕上げ加工用。

名古屋友禅の主な道具類

- 筆:青花描き・色挿し用。穂先のまとまりが重要。

- 糊筒:筒先から糊を絞り出して糸目を描く道具。

- 蒸し釜:色止め工程に使用。蒸気で染料を定着。

- 引染台:生地全体に地色を染めるための台。

- 刷毛・ヘラ:引染や仕上げ加工で使用。

これらの道具を巧みに使い分け、伝統の表現を現代に継承しています。

名古屋友禅の製作工程

一筆一糸に込める気品、染めの世界を描く手技

名古屋友禅は、数十にも及ぶ工程を一人の職人が一貫して担うのが特徴です。細部まで神経の行き届いた仕事が、品格ある美しさを支えています。

- 図案・下絵

青花液で白生地に模様を描く。水洗いで落とせるため修正も可能。 - 糸目糊置き

模様の輪郭に沿って糊を置き、色のにじみを防ぐ。 - 色挿し

筆で染料を差し込み、乾燥しながら繰り返す。単彩濃淡調もここで施す。 - 蒸し

色挿し後、生地を蒸して染料を定着。 - 伏せ糊置き

模様部分に糊を再度置き、地染めから保護。 - 引染

引染台で地色を染め上げる。刷毛を用いて均一に。 - 水洗・糊落とし

糊や余分な染料を洗い流す。 - 仕上げ加工

金箔や金彩を施し、模様を補彩する。 - 仕立て

模様を合わせながら縫製し、製品として完成。

名古屋友禅は、絵画と染色、手技と感性が融合した日本の染織芸術です。渋雅の中に光る気品は、今なお着物文化の奥深さを語り継いでいます。

名古屋友禅は、京友禅の技法を受け継ぎながらも、尾張の風土に寄り添った静かで格調高い染めの芸術です。単彩濃淡の美、自然素材の活用、一人の職人による一貫製作など、すべての要素が調和し、現代においても和の精神を静かに語り続けています。