京うちわとは?

京うちわ(きょううちわ)は、京都市や南丹市で作られている伝統的なうちわ工芸品です。その最大の特徴は、うちわ面と柄(もち手)を別々に作り、後から挿し込む「挿し柄(さしえ)」という構造にあります。これは他地域の一体型うちわとは異なり、修理や交換、装飾の自由度を高める工夫として受け継がれてきました。

もともと宮中や寺社で用いられていたことから「都うちわ」とも呼ばれ、絵巻物や花鳥画などの優美な意匠と、繊細な手仕事が融合した美術工芸品としても高く評価されています。

| 品目名 | 京うちわ(きょううちわ) |

| 都道府県 | 京都府 |

| 分類 | その他の工芸品 |

| 指定年月日 | 1977(昭和52)年10月14日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 2(7)名 |

| その他の京都府の伝統的工芸品 | 西陣織、京漆器、京友禅、京指物、京繍、京くみひも、京仏具、京小紋、京鹿の子絞、京仏壇、京黒紋付染、京石工芸品、京焼・清水焼、京扇子、京人形、京表具(全17品目) |

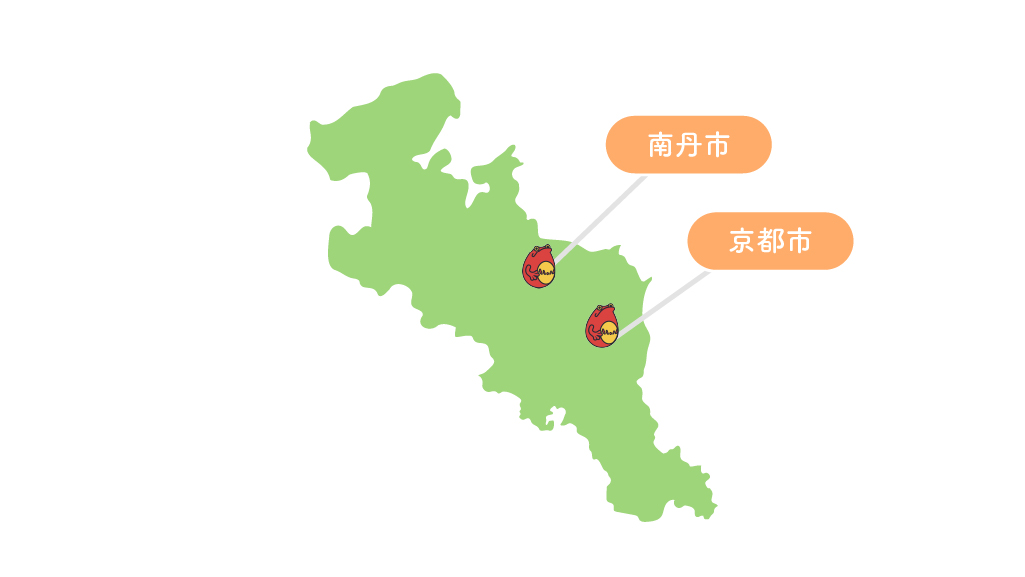

京うちわの産地

都の暮らしに風を添えた、宮廷文化の香り

主要製造地域

京うちわの産地は、京都市と南丹市を中心とする京都府内。平安京の時代から貴族文化が栄えた京都では、風を送るだけでなく儀礼や装飾にも用いる道具として、うちわが発展しました。

特に仏教文化や宮廷儀礼との関わりが深く、僧侶の持つ「白うちわ」や、舞楽・能などに使われる装飾的なうちわなど、用途に応じた多彩な形が存在しました。また、祇園祭などの伝統行事においても、京うちわは欠かせない存在であり、京都の風土と文化に根ざした工芸品として発展してきました。

さらに、南丹市などでは、良質な竹材が採取できる地の利を生かして、骨組みとなる竹骨の生産が盛んに行われています。京都市内では、絵付けや紙貼りなどの加工作業を専門に担う職人が分業で製作にあたるなど、地域の分業体制も特筆されます。

京うちわの歴史

公家文化から町人文化へと受け継がれた優雅な風

京うちわの歴史は古く、平安時代にはすでに装飾用や儀礼用のうちわが宮中で使用されていたとされています。のちに江戸時代に入り、町人文化の隆盛とともに庶民にも広まり、装飾性と実用性を兼ね備えた工芸品として発展してきました。

- 794年:平安京遷都に伴い、公家の間で檜扇と並ぶ装飾具として使用される。

- 1100年代:宮廷儀礼や神事仏事で白うちわが用いられるようになる。

- 1570年代:安土桃山文化の影響で意匠に華やかさが加わる。

- 1650年代:京都の町人文化のなかで装飾性の高いうちわが広まる。

- 1700年代後半:挿し柄構造が定着し、専門職人による分業体制が始まる。

- 1880年代(明治20年代):観光土産や贈答品として人気が高まり、図柄も多様化。

- 1930年代(昭和初期):機械製品の普及により一時衰退。

- 1977年(昭和52年):京うちわが経済産業大臣により「伝統的工芸品」に指定される。

- 現代:現代のインテリアや芸術作品として再評価が進む。

京うちわの特徴

風をあやつる、挿し柄と紙貼りの繊細美

京うちわの最大の特徴は、うちわ面と柄が独立した「挿し柄構造」です。この構造により、柄が折れても取り替えることが可能であり、また装飾性の高い意匠を施す際にも作業の自由度が高まります。うちわ面には、数十本もの極細の竹ひごを扇形に広げ、そこに美濃和紙や手漉き和紙を一枚一枚貼り合わせていきます。和紙は透け感や光沢の美しさが重要視され、染めや版画、金箔押しなど、多様な技法で絵柄が施されます。

また、絵柄や題材には四季折々の風景、舞妓や祇園祭、古典文学の一節など、京都ならではのモチーフが多く見られます。なかには琳派や浮世絵の名画を復刻したうちわもあり、単なる日用品ではなく美術品としての価値も高まっています。

さらに、持ち手の材質には黒檀や紫檀などの銘木を用いたものもあり、贈答品や飾りうちわとしての需要も根強く存在します。

京うちわの材料と道具

紙と竹、意匠と技の織りなす職人芸

京うちわは、素材の質と職人の感覚によって完成度が大きく左右されます。細かな竹の加工や和紙の取り扱い、そして意匠表現まで、すべてが手作業で行われます。

京うちわの主な材料類

- 竹:南丹市産を中心とする良質な真竹を使用。

- 和紙:美濃和紙や京都製の手漉き和紙。

- 糊:でんぷん糊を主とし、貼り合わせに使う。

- 木材(柄):黒檀・紫檀・白樫など。

京うちわの主な道具類

- 竹割包丁:真竹を細かく割るための専用包丁。

- 骨組治具:ひごを一定の角度に開くための器具。

- 刷毛・ヘラ:和紙貼りや糊付け用。

- 絵筆・木版:意匠を描く道具として使用。

こうした素材と道具を使いこなすことで、軽やかで美しい、そして丈夫なうちわが生み出されます。

京うちわの製作工程

ひとつひとつが職人の手技で生まれる、涼のかたち

京うちわの製作は、分業による高度な職人技によって成り立っています。

- 竹の伐採・乾燥

真竹を切り出し、半年〜1年ほど乾燥させる。 - 竹割・ひご取り

細く均一なひごに裂き、表面を磨きあげる。 - 骨組み成形

ひごを放射状に並べ、うちわ面の骨組みを整える。 - 紙貼り

意匠を施した和紙を骨組みに貼る。 - 乾燥・仕上げ

糊が乾くまで十分に自然乾燥。 - 柄挿し

別に作られた木製の柄をうちわ面に挿し込む。 - 検品・包装

全体を確認し、商品として仕上げる。

優雅な意匠と繊細な手仕事が融合した京うちわは、京都の文化と美意識を体現する伝統工芸品です。実用品としての機能性に加え、美術的価値や贈答品としての格式も備え、今も多くの人々に愛され続けています。