雲州そろばんとは?

雲州そろばん(うんしゅうそろばん)は、島根県奥出雲町で製作されている伝統的な計算用具です。江戸時代後期から続くそろばんづくりの歴史を持ち、全国でも数少ない手作りそろばんの産地として知られています。

その魅力は、珠の回転のなめらかさや、木目の美しさ、そして一つひとつの部品が丁寧に加工された手仕事の精緻さにあります。現在でも職人の手により、厳選されたコクタン・ツゲ・カバ材などを使って作られており、実用性と芸術性を兼ね備えた計算具として高く評価されています。

| 品目名 | 雲州そろばん(うんしゅうそろばん) |

| 都道府県 | 島根県 |

| 分類 | 文具 |

| 指定年月日 | 1985(昭和60)年5月22日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 2(7)名 |

| その他の島根県の伝統的工芸品 | 石州和紙、出雲石燈ろう、石見焼(全4品目) |

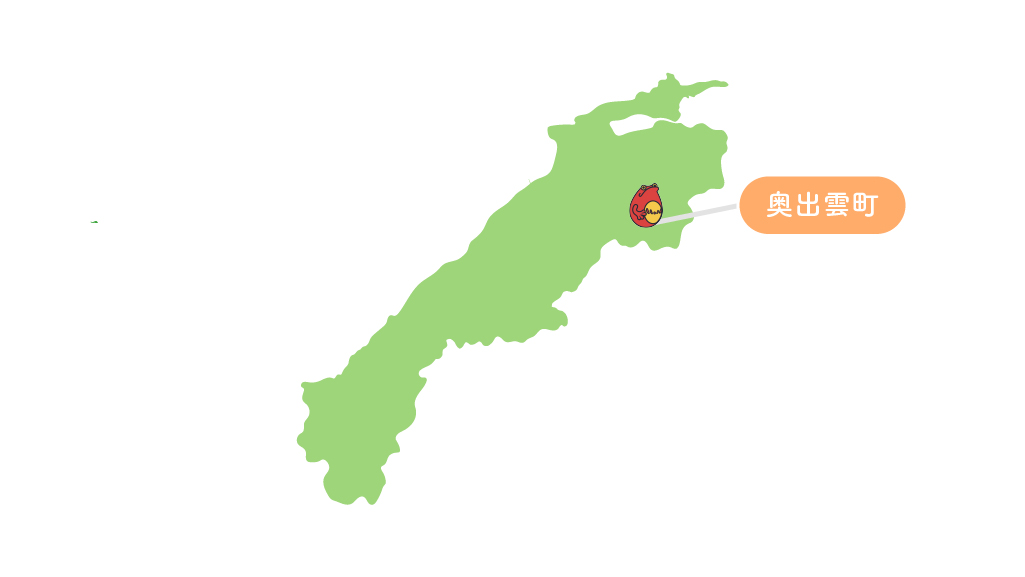

雲州そろばんの産地

奥出雲の自然と技術が育んだ、そろばんの里

主要製造地域

雲州そろばんの主産地である島根県仁多郡奥出雲町は、中国山地の山あいに位置する、自然豊かな地域です。この地は古くから林業が盛んで、カシ・ウメ・クヌギなどの堅木が自生するほか、森林資源を活かした木工技術が発達してきました。こうした地場の良材を活かせる環境が、そろばん製作に適していたのです。

また、「たたら製鉄」で知られる鉄の産地であり、製鉄とともに刃物製造も盛んでした。出雲地方では鎌や包丁といった農具・台所道具の鍛冶職人が多数おり、硬い木材を加工できる精度の高い刃物が手に入ったことは、精緻なそろばんづくりを支える大きな要素となりました。

雲州そろばんの歴史

木と刃物が出会った、奥出雲そろばんの歩み

雲州そろばんは、農村の生活の中から自然発生的に誕生し、徐々に技術が確立していった民衆起源の工芸品です。

- 1820年代頃(江戸時代後期):奥出雲町三沢の大工・村上吉五郎が、地元のウメ・カシ・煤竹を使い、そろばんを独自に製作。堅木と刃物の産地という条件が揃っていたことが背景にある。

- 1870年代後半(明治10年代):地元の農家などでもそろばん製作が行われ、副業的な産業として根付き始める。

- 1890年代(明治30年代):教材需要の増加により、そろばんの注文が近隣地域に広がる。職人が分業体制をとり始め、品質向上が進む。

- 1950〜60年代(昭和30〜40年代):高度経済成長と教育拡充の影響で生産数がピークに。全国規模で出荷される。

- 1985年(昭和60年):雲州そろばんが経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。

- 現代:計算機の普及により日常使用は減少するも、知育・脳トレ・伝統品として見直される。

こうした変遷を経て、雲州そろばんは“実用品”から“工芸品”としての評価へと軸足を移しながら、技術と美を磨き続けてきました。

雲州そろばんの特徴

数を刻む音が心地よい、木の温もりに満ちた計算具

雲州そろばんの特徴は、単に数を計算するための道具という枠を超えて、使い手の五感に訴える“手工芸品”としての魅力にあります。まず特筆すべきは、珠の回転のなめらかさです。軸との絶妙な摩擦抵抗によって、転がすと「カチッ」と小気味よい音が響きます。この音こそが、雲州そろばんの“使い心地”を左右する最大のポイント。目を閉じていても、木玉がはじかれる音だけで正しく打てると言われるほど、音のバランスが精緻に調整されています。

また、使用される木材の違いによって珠の感触が異なり、触れた瞬間の温もりや滑らかさにも個性が現れます。黒檀の深みある重厚な黒、柘植の明るく滑らかな手触り、カバ材の柔らかい色合いなど、それぞれに魅力があり、選ぶ楽しみの一つです。

雲州そろばんの材料と道具

木の性質を知り尽くした、職人の審美眼と技術

雲州そろばんの製作には、選び抜かれた天然木材と、それを加工するための専門工具が用いられます。堅さ・色・感触の異なる木を適材適所に使い分けることが、使いやすさと美しさを両立させる秘訣です。

雲州そろばんの主な材料類

- コクタン(黒檀):高級珠に使われる。硬質で深い黒が美しい。

- ツゲ(柘植):滑らかで耐久性が高く、珠や枠材に使用。

- カバ:優しい色合いで木目が美しく、珠や盤に使用される。

- カシ・ウメ:起源当初はこれらの地元材が使われていた。

- スス竹(煤竹):古民家の梁材などを再利用。独特の風合いを持つ。

雲州そろばんの主な道具類

- 木工刃物(ノミ・鉋):部材の切削や面取りに使用。

- ドリル・糸鋸:珠や枠の穴あけ加工に使用。

- 紙やすり:表面仕上げや微調整に用いる。

- 接着具・固定具:珠の軸組みに使用される専用治具。

熟練の職人は、これらの素材と工具を自在に操り、機械生産では再現できない精度と品格を持つそろばんを生み出しています。

雲州そろばんの製作工程

一つひとつの珠に命を吹き込む、手作りそろばんの工程

雲州そろばんの製作工程は、部材の選定から仕上げに至るまで細かな手作業が続きます。各工程での精度が、最終的な使い心地に大きく影響します。

- 木材選定・乾燥

含水率の安定した木材を選び、自然乾燥または低温乾燥で時間をかけて水分を抜く。 - 部品加工

珠、軸、枠などを正確に寸法加工。特に珠の形状は均一性が重要。 - 穴あけ・組立

軸を通すための穴を珠に開け、珠・枠・盤を順序よく組み立てる。 - 調整

珠の回転具合や軸の太さを微調整し、滑らかさと止まり具合のバランスを取る。 - 磨き・仕上げ

全体を丁寧に研磨し、自然オイルなどで仕上げて手触りを整える。 - 検品・梱包

動作確認と外観チェックを行い、必要に応じて名入れ・桐箱梱包。

一連の工程を通して生まれる雲州そろばんは、ただの計算道具ではなく、使い手の暮らしに寄り添う“木の工芸品”です。時代を超えて受け継がれてきた手仕事の粋が、今も奥出雲の工房で脈々と息づいています。