砥部焼とは?

砥部焼(とべやき)は、愛媛県砥部町を中心に作られている磁器です。白磁の素地に、呉須(ごす)という顔料で描かれる藍色の模様が特徴で、食器や花器など、日々の暮らしを彩る器として親しまれています。最大の魅力は、ぽってりとした厚みのある白磁に、大胆な筆づかいで描かれる絵付け模様。唐草文、太陽文、なずな文など、自然に由来する図案が多く、どこか素朴で親しみやすい表情を持ちます。

加えて、耐久性と保温性にも優れ、普段使いにも最適な実用性も兼ね備えています。砥石の産地として知られた土地の特性と、村人の知恵と努力から生まれた、まさに暮らしに根ざした民陶の逸品です。

| 品目名 | 砥部焼(とべやき) |

| 都道府県 | 愛媛県 |

| 分類 | 陶磁器 |

| 指定年月日 | 1976(昭和51)年12月15日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 15(28)名 |

| その他の愛媛県の伝統的工芸品 | 大洲和紙(全2品目) |

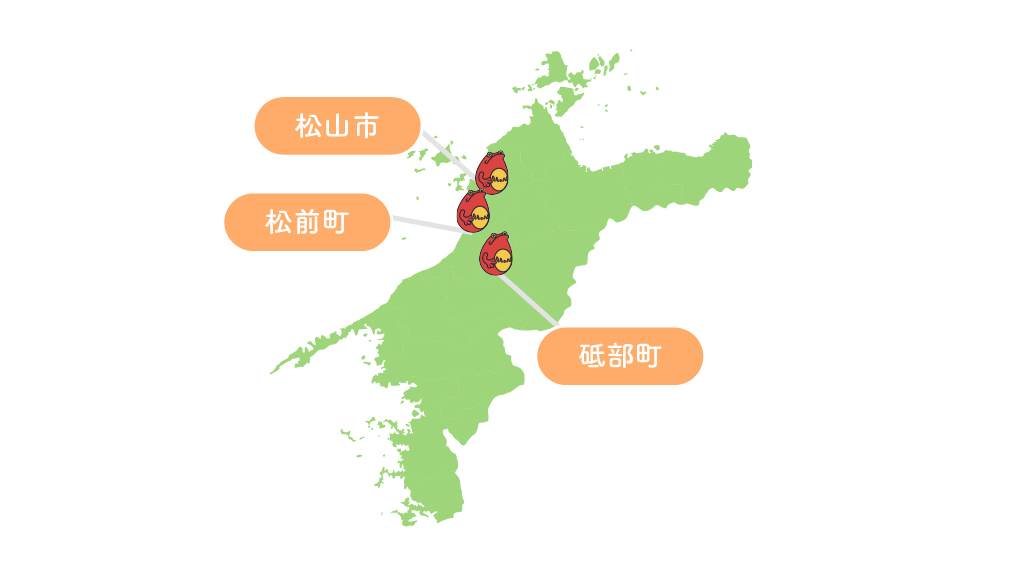

砥部焼の産地

砥石の里に宿る、磁器文化の風土

主要製造地域

砥部焼の主産地・愛媛県砥部町は、四国山地の西端に位置する山あいの町です。地形的には周囲を山々に囲まれた盆地状で、山すその緩やかな傾斜は登り窯の築造に適しており、また燃料となる薪の供給にも恵まれていました。

この地は、奈良・平安時代から「伊予砥(いよと)」と呼ばれる砥石の産地として知られ、長らく武士の刀剣を研ぐ重要な素材として全国に出荷されてきました。特に鎌倉時代から江戸時代にかけては、大洲藩の特産品として財政を支える存在でもありました。その砥石の採掘過程で出る“くず石”が後に陶石として磁器生産に活用されることとなり、地域資源の転用が焼き物文化の芽を育てたのです。

また、気候的にも、砥部町は温暖で冬でも比較的雪が少ないことから、陶石の採掘や天日乾燥など屋外での工程がスムーズに行える環境が整っています。こうした自然条件の積み重ねが、砥部焼の誕生と発展を支えてきたのです。

砥部焼の歴史

砥石の副産物から始まった、暮らしの磁器の系譜

砥部焼の歩みは、生活に根ざした磁器として、地域とともに発展してきた実用陶磁器の歴史そのものです。

- 8世紀(奈良時代):伊予国・砥部で砥石の採掘が始まり、「伊予砥」として全国に名が広がる。

- 17世紀中頃(江戸時代):砥石の副産物であるくず石の処理が課題となる。

- 1775年(安永4年):大洲藩が砥石くずを磁器原料として活用する計画を立案。藩士・杉野丈助により登り窯が築かれ、肥前から陶工を招いて試験焼成を開始。

- 1777年(安永6年):杉野丈助が約3年の試行錯誤を経て白磁の焼成に成功。砥部焼の祖とされる。

- 1818年(文政元年):川登地区で白度の高い陶石が発見され、器の品質が向上。

- 1848年(嘉永元年):砥部で初のレンガ造りの窯を導入。近代化への一歩となる。

- 1870年代(明治初期):廃藩置県後も地域産業として磁器生産が継続。民間の窯元が増加。

- 1930年代(昭和初期):日用品としての需要が高まり、食器や茶器の生産が主力に。

- 1976年(昭和51年):砥部焼が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。

- 現代:絵付け体験や観光窯の展開により観光需要が拡大。若手作家の参入も進む。

江戸期の生活の知恵と藩の産業振興策から生まれた砥部焼は、今も地域の誇りとして脈々と受け継がれています。

砥部焼の特徴

厚みの中に宿る、暮らしと美の調和

砥部焼の特徴は、手に持ったときにわかる「厚みと重み」、そして目にしたときに感じる「藍と白のコントラストの美しさ」にあります。実用性と美しさを兼ね備えた器として、古くから愛され続けてきました。厚手で割れにくい構造は、熱々の料理を入れても持ちやすく、冷めにくいという利点があります。実際、湯気の立つ汁物や炊き込みご飯をよそうと、器の厚みが手に伝わる安心感を生みます。

絵付けの魅力は、何といっても手描きによる「一気描き」の勢い。太筆で描かれる唐草文や太陽文は、同じ図案でも職人によって表情がまったく異なり、器がまるで一点ものの絵画のように感じられます。

磁器でありながらも、飾りではなく実用の器として作られ続けてきた砥部焼は、民芸運動においても高く評価されており、柳宗悦や濱田庄司らがその価値を再発見したことでも知られています。

砥部焼の材料と道具

砥石の里に宿る、白磁と藍の原点

砥部焼の製作には、地元産の陶石と絵付けに使う顔料「呉須」、そしてそれを活かすための道具や技術が用いられます。材料と道具の選定こそが、砥部焼の風合いを決定づけます。

砥部焼の主な材料類

- 砥部陶石(上尾峠産):粗面岩質安山岩が風化した白磁の原料。

- 呉須(ごす):コバルト系の顔料。焼成により藍色に発色。

- 天然灰釉:青磁や天目に使用される釉薬。

砥部焼の主な道具類

- ろくろ:成形のための回転台。電動・手回しがある。

- 筆(太筆):染付の絵付けに使われる。線の太さが特徴。

- 網・棒:釉がけ用の道具。器に均一に釉薬をかける。

- 登り窯・電気窯:本焼きに使う焼成炉。

砥石の副産物として生まれた磁器だからこそ、地元の素材がその美を支えています。

砥部焼の製作工程

土と筆と火が紡ぐ、白磁の詩

砥部焼の製作工程は、ひとつの器が生まれるまでに多くの手間と時間が費やされます。そのひとつひとつに、職人の感性と経験が宿ります。

- 陶石の採掘と粉砕

上尾峠から採れる陶石を採掘し、機械で細かく砕く。 - 陶土づくり

粉砕した陶石に水を加えて粒子状にし、脱水・練土を経て粘土とする。 - 成形

ろくろや型を使って器の形を作る。乾燥後、細部を整える。 - 素焼き

900〜950℃の窯で8〜10時間焼成。素地を安定させる。 - 下絵付け

呉須という顔料で模様を描く。太筆で一気に描かれるのが特徴。 - 施釉

網や棒で透明釉を器にかける。白磁の光沢と保護層を形成。 - 本焼き

1300℃の高温で15〜24時間かけて焼成。藍色が美しく発色し、器が完成。 - 上絵付け(必要に応じて)

赤や黄、緑などの上絵を施す場合は、再度低温で焼成する。

砥部焼は、砥石のくずから始まった知恵と、職人たちの粘り強い努力によって育まれてきた磁器文化です。手にやさしい厚み、藍の筆跡が映える絵柄、そして暮らしに寄り添う実用性。そのすべてが一体となった砥部焼は、まさに「使ってこそ真価を知る器」と言えるでしょう。伝統の中で日々進化を続けるその姿は、現代の食卓にもしっかりと息づいています。