「伝統工芸 青山スクエア」とは東京都港区に位置する、日本各地の伝統工芸品を一堂に集めた展示販売施設です。職人による製作実演や、子供から大人まで楽しめる製作体験などのイベントが開催されています。

8月1日(金)〜8月14日(木)まで青山スクエアで開催されていた「夏休みのモノづくり体験」。今回はそのイベント内で「銅の黒染め」体験ができるとのことで、製作体験へ行ってきました。青山スクエアでの製作体験は今回で5回目!銅を黒染めをした忍者お香立てを作れるとのこと。本記事ではその様子をお届けしたいと思います!

※青山スクエア様、講師の藪中様に取材・写真掲載の許可をいただいております。

製作体験の前に少しだけ、高岡銅器について学んでみましょう!

高岡銅器(たかおかどうき)とは

高岡銅器(たかおかどうき)は、富山県高岡市で400年以上受け継がれてきた金属工芸品です。始まりは慶長14年(1609年)、加賀藩二代藩主・前田利長が城下町の産業を盛り立てるため、鋳物職人を招いたことでした。以来、高岡は全国有数の鋳物のまちとして発展し続けています。

高岡は銅器の国内生産シェアが90%以上とされる日本最大の鋳物産地なんだって!

銅を溶かして型に流し込む鋳造技術に加え、細部まで美しく仕上げる彫刻や研磨、豊かな色を引き出す着色など、多彩な職人技が受け継がれています。仏具や茶道具、花器といった暮らしの道具から、街のシンボルとなる銅像やブロンズ像まで、その表現の幅は非常に広く、日本国内はもちろん海外でも高く評価されています。

長くなりそうなので、今回はここまで。高岡銅器についてもっと知りたくなった人は、また別の記事でご紹介します!それでは今回体験させていただいた、高岡銅器の「忍者お香立ての色付け体験」の様子をご覧ください!

忍者お香立ての色付けを体験してみた

今回体験させていただいたのは、好きな忍者を選んで、ブロンズの無着色の忍者を黒染めした後に磨き上げる「忍者お香立ての色付け」体験!世界に一つだけの忍者お香立てを作ることができます。

主な制作体験工程

今回の忍者お香立ての色付け体験の主な工程はこちら

- 好きな忍者を5種類の中から選ぶ

- 黒染液に入れる

- ドライヤーで乾燥させる

- 顔を削る(顔以外も可)

- ワックスで磨く

それでは早速体験の様子をご覧ください!

1.好きな忍者を5種類の中から選ぶ

種類は全部で5種類(1.ニンニン、2.剣の構え、3.水遁の術、4.手裏剣、5.分身の術)あり、今回は手裏剣を選びました。

黒染液に入れる前は、綺麗なブロンズ色です。

2.黒染液に入れる

黒染液に忍者を入れると化学反応により、ブロンズ色から黒色へと変化していきます。

3.ドライヤーで乾燥させる

大まかに水分を拭き取ったら、ドライヤーで乾燥させていきます。

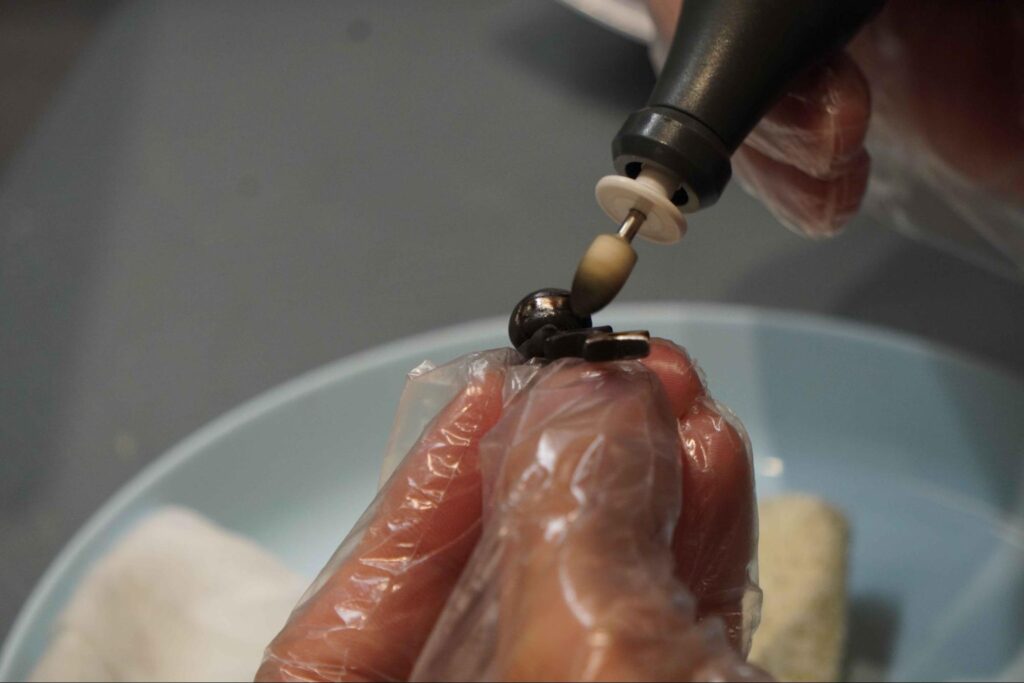

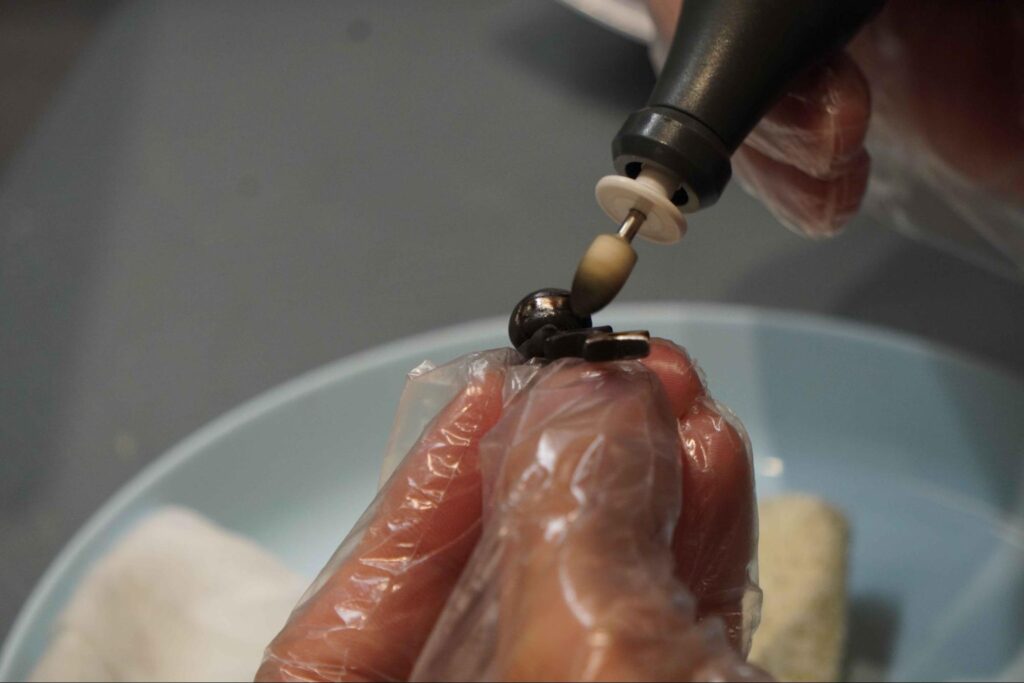

4.顔を削る(顔以外も可)

忍者が乾いたら、顔の部分を削っていきます。黒くなった箇所を削ることで、ブロンズ色の部分が見えてきます。

次に、顔の部分、手裏剣の部分を仕上げ用の工具に持ち替えて磨いていきます。

4.ワックスで磨く

忍者お香立ての完成!

こんなにも違いが出るんだね!

優しく教えてくださった講師の藪中さん、ありがとうございました!

有限会社中村製作所について

有限会社中村製作所は、富山県高岡市で高岡銅器の製造・販売を行う企業です。鋳造、研磨、着色など各工程を自社で一貫対応し、仏具、花器、茶道具、香炉、美術工芸品、大型モニュメントまで幅広く製作しています。製品はオーダーメイドにも対応し、修理・再加工も可能。伝統技法を継承しつつ、現代の需要に合わせた製品開発にも取り組んでいます。

web:https://www.nakamura-seisakusyo.co.jp/

高岡銅器の展示販売

今回のイベント「夏休みのモノづくり体験」では製作体験の他にも高岡銅器の展示販売も行われていました。

最後に

最後までご覧いただきありがとうございました!この楽しさを皆さんにもぜひ体験していただきたいです!!

今回の高岡銅器の「忍者お香立ての色付け体験」はもちろんのこと、青山スクエアの近くに寄った方や伝統的工芸品に興味がある方はぜひ製作体験にチャレンジしてみてください!子供から大人まで楽しめるはずです!

改めまして、今回の取材をご快諾いただいた青山スクエア様、優しく忍者お香立ての色付けを教えてくださった藪中様ありがとうございました!