秋田杉桶樽とは?

秋田杉桶樽(あきたすぎおけたる)は、秋田県で産出される高樹齢の天然秋田杉(現在は人工杉が中心)を使用し、竹タガで締め上げて製作される伝統的な木製容器です。かつては酒樽や漬物桶など生活の必需品として広く用いられ、現在ではおひつや飾り桶として、暮らしに潤いを与える工芸品として親しまれています。

桶は蓋のない容器、樽は蓋付きで液体運搬にも対応する構造。桶と樽の違いを技術的に使い分けながら、60以上の工程を経てひとつひとつ手作業で仕上げられます。木目を活かした曲面の造形、経年で艶を増す質感、そして精巧な水密構造など、職人の知恵と勘が詰まった木工芸の結晶です。

| 品目名 | 秋田杉桶樽(あきたすぎおけたる) |

| 都道府県 | 秋田県 |

| 分類 | 木工品・竹工品 |

| 指定年月日 | 1984(昭和59)年5月31日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 3(17)名 |

| その他の秋田県の伝統的工芸品 | 川連漆器、樺細工、大館曲げわっぱ(全4品目) |

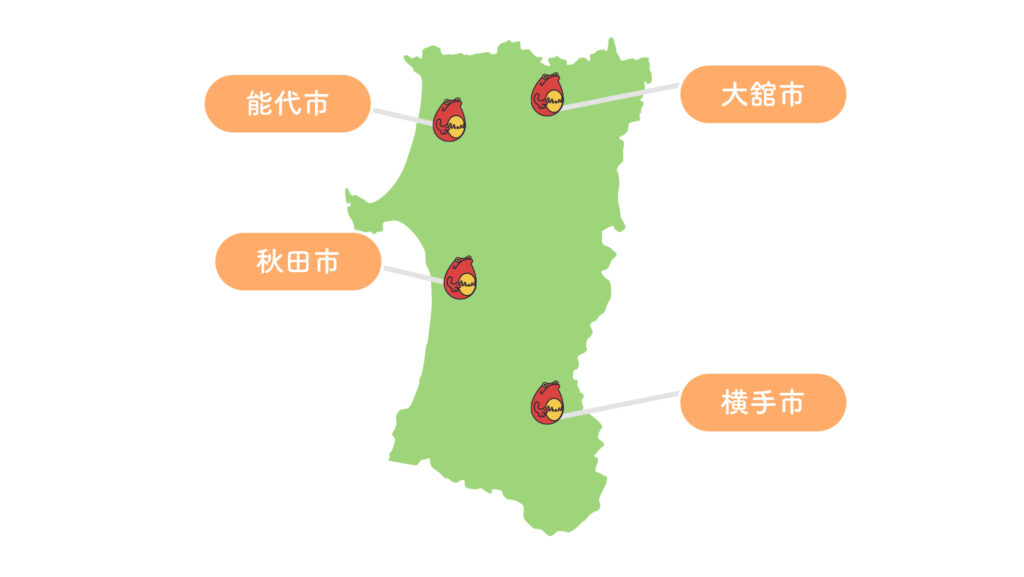

秋田杉桶樽の産地

木の文化と共に生きる、北秋田の風土が育んだ技

秋田杉桶樽の主な産地は、秋田県北部の能代市、大館市といった米代川流域の地域です。この地域は、日本有数の天然秋田杉の生育地として知られ、樹齢200年を超える高木が多く育つ豊かな山林資源を有しています。特に、風雪に耐えて育った秋田杉は木目が細かく、伸縮やねじれに強いことから、桶や樽の素材として最適です。

江戸時代に佐竹藩の庇護のもとで製桶業が制度的に整えられ、藩内の酒造や漬物文化とともに桶樽製造も盛んになりました。大館市には、江戸末期から明治にかけて製桶職人を多く輩出した町場もあり、職人の手技が地域の生業として定着していった背景があります。さらに明治期以降、能代港を起点とした日本海航路により、桶樽は東北から北陸、関西まで広く流通し、実用品としての名声を全国に広げました。秋田は「食と保存の文化」が根づいた土地であり、米・味噌・漬物・酒といった発酵食品との関わりが深いことから、木製容器の需要が長く続いてきました。桶や樽は、そうした食文化を陰で支えてきた存在です。

気候的には、冬の積雪が多く湿度が高いという特徴がありますが、この環境は乾燥しすぎず、木材が安定して加工・保管できるという利点があります。また、川と港を結ぶ水運網にも恵まれ、材の搬出入や桶樽の出荷にも適した土地柄でした。

このように、森林資源・地域経済・気候風土が絶妙に交差する北秋田の土地が、秋田杉桶樽という伝統の工芸を今日まで支えてきたのです。

秋田杉桶樽の歴史

日用品から芸術品へ、秋田杉桶樽の600年

秋田杉桶樽は、実用品としての機能美と、工芸としての技術美を併せ持つ器として発展してきました。その歴史は、戦国時代に遡るとも言われています。

- 15世紀後半(室町時代中期):秋田県内の遺跡から、桶とみられる木製容器の部材が出土。円筒型の形状が見られる。

- 16世紀末(戦国時代末期):桶・樽の構造が定まり始め、食料貯蔵・水運用として広く用いられるように。

- 1602年(慶長7年):佐竹義宣が秋田に転封。秋田藩が産業振興の一環として桶職人を保護。

- 18世紀後半(江戸中期):桶樽製作が地域の生業として定着し、味噌・漬物・酒造との結びつきが強まる。

- 1870年代(明治初期):酒造業・米穀流通の活発化により、樽の大型化・大量生産が進む。

- 1910年代(大正期):能代港からの日本海航路を活かし、北陸や関西方面へも製品が出荷される。

- 1930年代(昭和初期):家庭用品としておひつやたらい、洗い桶などが広く普及。

- 1950年代(昭和中期):プラスチックや金属容器の普及で一時的に需要が急減。

- 1984年(昭和59年):秋田杉桶樽が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。

- 2000年代以降:自然素材の見直しや和食文化の再評価とともに、再び注目が集まる。

秋田杉桶樽の特徴

自然とともに使う器、五感に語りかける木の魅力

秋田杉桶樽の最大の魅力は、自然素材である秋田杉の美しさと、暮らしに寄り添う構造的な機能性を兼ね備えている点にあります。樽の胴体中央がわずかに膨らんでいるのは、水や酒を入れた際に液体が安定し、揺れを軽減する工夫。しかもこれは、杉が水分を含んで膨張することまで計算して形成されており、製作時には「完成後の状態」を逆算する高度な読みが必要とされます。

また、「おひつ」としての評価も高く、炊きたてのご飯を木のおひつに移すことで余分な水分が吸収され、米本来の甘みや香りが際立ちます。時間が経ってもべたつかず、むしろ冷めても美味しいのは、この秋田杉の吸湿性と通気性によるものです。

もうひとつの特徴は「直せる器」であること。タガを外せばばらばらになり、必要に応じて榑(くれ)を削り直し、再調整が可能です。これは大量生産品にはない「修理して使う」という思想であり、日本のモノづくり文化を体現する機能とも言えるでしょう。

秋田杉桶樽の材料と道具

自然と向き合い、曲線を刻む道具の妙

秋田杉桶樽の製作には、選び抜かれた材料と、それを活かしきるための道具が欠かせません。

秋田杉桶樽の主な材料類

- 秋田杉(柾目・板目):軽量で狂いが少なく、加工性に優れた秋田特産の高樹齢杉。

- 竹(タガ用):弾力性があり、胴部を締めるための輪材として使用。

秋田杉桶樽の主な工具類

- カマ(曲鉈):丸太を割って榑材を作るための湾曲した刃物。

- 正直(しょうじき):柾目を正確に整える専用の鉋。

- 外銑・内銑(せん):榑の外面・内面を整える両手引きの鉋。

- 鑿(のみ):底板や蓋をはめ込む際の精密な加工に使用。

- 磨き布・砥石:仕上げ用。

木の性質を読み、道具を使い分ける職人の“勘”こそが、精緻な桶樽を生み出します。

秋田杉桶樽の製作工程

手仕事が守る、水と木の理にかなったかたち

秋田杉桶樽の製作は、大きく7工程にまとめられますが、その裏には60以上の細かな手順が存在します。

- 杉丸太を割る

中心から外側へ向かって放射状に割り、柾目または板目の榑材を得る。 - 榑づくり

短冊状に整えた板を、鉋や銑を使って曲面に成形。 - 外銑・内銑で整形

外面・内面をそれぞれの銑で削り、滑らかなカーブを作る。 - 仮組み

榑を円状に立てて仮タガで組み、胴体のバランスを確認。 - 竹タガ掛け

竹を編んだ本タガで胴体を締め上げ、本体を固定。 - 底板・蓋の装着

円形に削った底や蓋をぴたりとはめ込む。 - 仕上げ

研磨・面取り・最終調整を行い、滑らかな触感と光沢を出す。

完成した桶樽は、実用性と美しさを兼ね備え、使い手の日々の暮らしに寄り添います。

秋田杉桶樽は、秋田が誇る天然素材と職人技が結晶した伝統的な木工芸です。暮らしの中で用の美を体現し、時代を超えて再評価されるこの工芸品は、プラスチックでは代替できない、自然と人の調和を映す器でもあります。軽やかで温もりある佇まいに、今日もまた、静かな感動が宿ります。