房州うちわとは?

房州うちわ(ぼうしゅううちわ)は、千葉県館山市・南房総市を中心に生産されている伝統的なうちわで、京うちわ・丸亀うちわと並ぶ「日本三大うちわ」のひとつに数えられています。

最大の特徴は、柄から骨までが一本の女竹(メダケ)からできている点です。細くしなやかな竹を48〜64等分に割いて作る骨は、糸で編まれて扇形に開き、その上に和紙や布が貼られています。竹の丸みを活かした丸柄は手にやさしく、風を送るたびに素材と手仕事の美しさが伝わってきます。現在では、実用品としてだけでなく、贈答品や室内装飾としても高く評価されています。

| 品目名 | 房州うちわ(ぼうしゅううちわ) |

| 都道府県 | 千葉県 |

| 分類 | その他の工芸品 |

| 指定年月日 | 2003(平成15)年3月17日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 3(3)名 |

| その他の千葉県の伝統的工芸品 | 千葉工匠具(全2品目) |

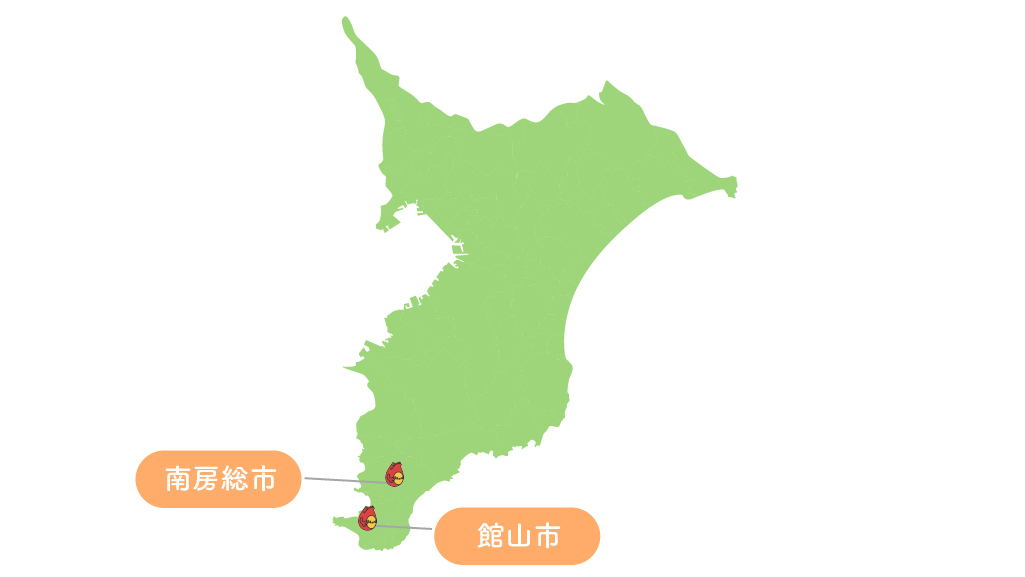

房州うちわの産地

温暖な房総の自然と竹林の恵み

房州うちわの産地は、房総半島南部に位置する千葉県館山市と南房総市です。旧国名では「安房国(房州)」にあたり、温暖な気候と豊かな自然に恵まれた地域です。

この地には、うちわづくりに適したメダケやマダケが多く自生しており、とくにメダケは節間が長く細いため、しなやかで割きやすく骨材に最適とされています。江戸時代から竹材の供給地として知られ、うちわと竹の文化が深く根付いています。

房州うちわの歴史

竹の供給地から、一大生産地へと発展

房州うちわの起源は、江戸時代にさかのぼります。この地域は当時から良質な竹の産地として知られ、江戸のうちわ問屋へ竹材を供給していました。そうした地の利を背景に、やがて房州でもうちわの生産が始まります。

- 江戸時代:房州の竹が、江戸のうちわ問屋に原材料として出荷される。竹の品質の高さが評価され、供給地としての地位を確立。

- 明治時代:房州で骨材の製造が始まり、東京に出荷。地元でのうちわづくりの土壌が形成される。

- 1923年(大正12年):関東大震災によって東京のうちわ職人が館山に移住。房州に技術が継承され、製造拠点が移転。

- 昭和初期:漁業の町である館山・南房総地域において、漁師の家族の副業としてうちわづくりが広まる。年間700〜800万本を生産する一大産地へと成長。

- 2003年(平成15年):房州うちわが経済産業省より「伝統的工芸品」に指定される。

今日では、伝統を守る職人と観光・体験を通じて次世代に伝える地域の取り組みにより、房州うちわの技術と文化は脈々と受け継がれています。

房州うちわの特徴

細竹と糸が織りなす機能美

房州うちわは、見た目の美しさと実用性を兼ね備えた工芸品です。最大の特徴は、細竹の骨が糸で編まれて生まれる幾何学的な格子模様(「窓」)です。通気性と視覚的な涼感を両立し、見て涼しく、使って心地よいうちわを生み出しています。

また、一本の竹を丸ごと活かした「丸柄」構造は、持ち手に角がなく手になじむため、長時間使用しても疲れにくいのが特長です。うちわの形状も、丸型・卵型・柄長型など多彩で、近年では贈答用や室内装飾としても注目されています。

房州うちわの材料と道具

房総の竹と職人の道具

房州うちわの魅力は、房総の自然が育んだ素材と、熟練の手道具によって生み出されます。

房州うちわの主な材料類

- 女竹(メダケ):骨と柄に使用される主材。しなやかで節間が長い。

- 真竹(マダケ):扇面を広げるための弓竹として使用。

- 和紙・布:扇面の表装に使用。

- 糊(のり):骨と紙・布の接着に用いる。

- ヤナギの枝:柄の中に詰めて強度を補強。

房州うちわの主な道具類

- 割き包丁:竹を均等に割く専用刃物。

- 糸巻き:骨を編むための道具。

- 焼きゴテ:骨の固定に使われる熱加工器具。

- はさみ・断裁機:紙や布を裁断・整形する工具。

- 刷毛:のりを均一に塗布するための道具。

自然素材と長年使い込まれた道具の調和が、房州うちわのしなやかで美しい仕上がりを支えています。

房州うちわの製作工程

20以上の手仕事が生む精緻なうちわ

房州うちわは、およそ20以上の工程をすべて手仕事で仕上げる、繊細かつ緻密な工芸品です。一本の竹を割き、編み、貼り、仕上げるまでには、各工程に熟練した職人の技と自然素材への深い理解が求められます。その丁寧な積み重ねが、しなやかで美しい扇面と、手になじむ柔らかな丸柄を生み出しています。

- 竹の伐採と乾燥

冬季に地元の竹林で女竹(メダケ)を伐採し、一定期間乾燥させて素材としての強度としなやかさを引き出します。 - 節取りと加熱処理

竹の節を取り除き、熱を加えて曲がりを矯正。表面を磨いて滑らかに仕上げます。 - 割竹・骨づくり

竹の下部を残して上部を均等に48〜64本に割いていきます。この工程は「割き屋」と呼ばれる職人が担当します。 - 編みと柄詰め

割いた竹を扇形に開き、糸で編んで骨組みを形成。持ち手部分にはヤナギの枝を詰めて補強します。 - 弓竹の取り付けと焼き止め

骨組みに真竹を用いた弓竹を通して形を整え、焼きゴテで固定して強度を保ちます。 - 加飾と表装

骨組みに糊を塗り、あらかじめ断裁された和紙や布を貼り付けます。乾燥後、余分な部分を切り落とし、縁に細い和紙を巻いて仕上げます。 - 最終調整と検品

表面の細部を調整し、柄の感触や全体のバランスを整え、最終的な検品を行って完成となります。

房州うちわは、単なる夏の道具ではなく、風景のように心に残る日本の美のひとつです。細竹の持つ自然の美しさと、職人が紡ぐ手技が合わさり、涼しさだけでなく、静けさや安らぎをもたらしてくれます。房総の地で百年を超えて受け継がれてきたこの技は、これからも変わらぬ涼を、そっと私たちの暮らしに届けてくれるでしょう。