江戸べっ甲とは?

江戸べっ甲(えどべっこう)は、ウミガメの一種「玳瑁(たいまい)」の甲羅を用いて作られる伝統的な装飾品で、東京都の文京区・台東区・墨田区を中心に受け継がれている工芸です。髪飾り、眼鏡枠、指輪、ブレスレットなどの製品が代表的で、その光沢や肌触りの良さ、軽やかなつけ心地が特徴です。

玳瑁は透明感のある黄褐色地に、黒褐色の斑模様を持ち、熱と圧力によって自在に形を変える性質を持つため、日本では古くから簪(かんざし)や笄(こうがい)などの装身具として用いられてきました。

ワシントン条約によって国際的な取引は規制されているものの、日本国内では「種の保存法」などの管理のもとで適正に流通・加工されています。

| 品目名 | 江戸べっ甲(えどべっこう) |

| 都道府県 | 東京都 |

| 分類 | その他の工芸品 |

| 指定年月日 | 2015(平成27)年6月18日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 12(12)名 |

| その他の東京都の伝統的工芸品 | 村山大島紬、本場黄八丈、江戸木目込人形、東京染小紋、東京手描友禅、東京銀器、多摩織、江戸和竿、江戸指物、江戸からかみ、江戸切子、江戸節句人形、江戸木版画、江戸硝子、東京アンチモ二ー工芸品、東京無地染、江戸押絵、東京三味線、東京琴、江戸表具、東京本染注染(全22品目) |

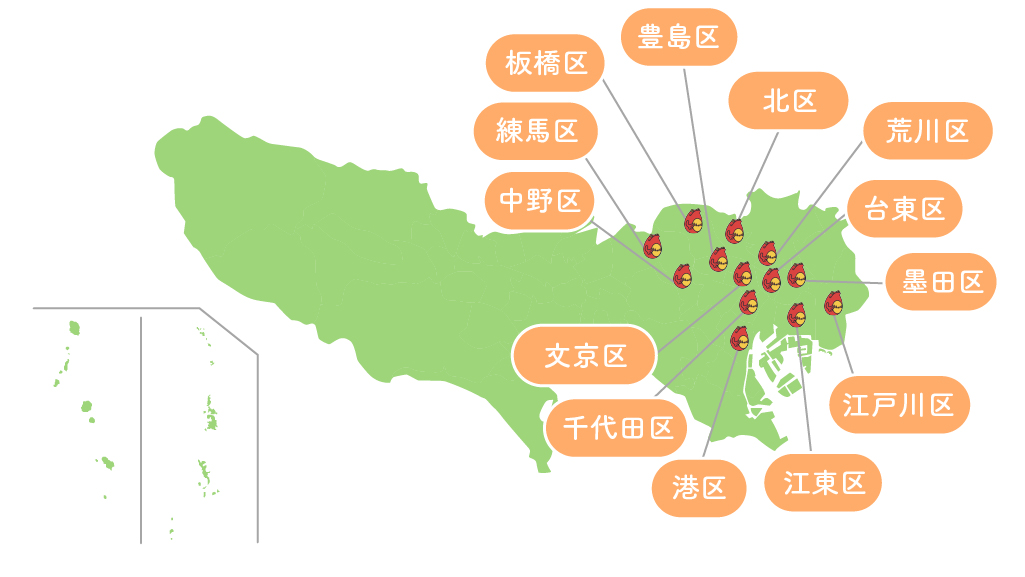

江戸べっ甲の産地

江戸の粋を受け継ぐ、職人たちの手仕事のまち

江戸べっ甲の産地は、東京都の文京区・台東区・墨田区など、古くから手工芸の技術が受け継がれてきた下町地域に集中しています。これらのエリアでは、べっ甲細工を専門とする工房や工芸士が活動を続けており、職人の手による高度な製品が今も生み出されています。浅草や上野といった観光地に近いことから、国内外の来訪者に工芸の魅力を発信する拠点としても注目されています。

江戸べっ甲の歴史

装飾具から身の回り品へ、べっ甲細工の進化

江戸べっ甲の歴史は、江戸時代に遡ります。南方からもたらされたタイマイの甲羅が装飾品として珍重され、職人の手で加工されるようになりました。

- 8世紀(奈良時代):正倉院にもべっ甲製品が納められ、王侯貴族の間で愛用される。

- 1600年代(江戸時代初期):タイマイの甲羅が長崎などを通じて日本にもたらされる。

- 17世紀後半:江戸の町人文化の広がりとともに、女性の間でべっ甲簪が流行。

- 18世紀:徳川家康がべっ甲製の眼鏡を所持していた記録が残る。

- 1868〜1912年(明治時代):洋風アクセサリーの登場により、眼鏡枠や帯留など用途が多様化。

- 昭和中期〜後期:海外輸入材への依存が進む。ワシントン条約により国際取引が規制される。

- 2015年(平成27年):江戸べっ甲が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。

江戸べっ甲の特徴

模様も感触も、ふたつとない“唯一無二のかたち”

江戸べっ甲の最大の魅力は、その唯一無二の模様と質感にあります。玳瑁の甲羅は一つひとつ色合いや模様が異なり、職人の目と手によって選別され、熱を加えて複数枚を張り合わせることで、製品へと仕立てられます。特に「張り合わせ」と呼ばれる工程では、模様の見せ方や厚みの調整によって、職人の美意識と経験が問われます。同じ型でも完成品の表情が変わるため、ひとつとして同じデザインの製品は存在しません。

また、べっ甲は金属に比べて軽く、肌への当たりもやわらかいため、眼鏡やブレスレットといった装身具に適しています。金属アレルギーの方でも安心して使える素材として、現代においても見直されつつある工芸品です。

※べっ甲製品は日本国外への持ち出しが原則禁止されています。

江戸べっ甲の材料と道具

天然素材と火の技法が織りなす、精緻な加工文化

江戸べっ甲の製作では、動物由来の天然素材である「玳瑁甲」を中心に、加工・成形のための独自の道具や環境が必要とされます。

江戸べっ甲の主な材料類

- 玳瑁(たいまい)の甲羅: 南東アジアやインド洋に生息するウミガメの一種。透明な黄色に黒褐色の斑が混じる。

- 自然糊: 張り合わせ時の接着に使用。熱によって接合されるため人工接着剤は基本的に使用しない。

- 灰・炭: 火加減を調整しながら加熱する伝統的な加熱材料。

江戸べっ甲の主な道具類

- コテ:加熱しながら素材を曲げたり接着するための鉄製道具。

- カンナ:素材表面を滑らかに削るための刃物。

- ヤスリ:細部の形状調整や仕上げ用。

- 研磨布/バフ:最終仕上げの艶出しに使用。

火と圧力、そして時間のコントロールが職人の手によって見極められ、自然が生んだ模様を活かす加工が行われます。

江戸べっ甲の製作工程

熱と圧力、指先の感覚で生まれる精緻な造形

べっ甲製品が完成するまでには、多くの手作業工程が必要であり、それぞれに熟練の技術と時間が込められています。

- 選別・洗浄

輸入されたタイマイの甲羅を選別し、汚れや脂分を洗い落とす。 - 裁断

用途に応じて甲羅を切り出す。模様の出方を考慮して部位を決定。 - 加熱柔軟化

コテや熱湯で甲羅を加熱し、柔らかくする。 - 成形・曲げ加工

曲面や立体形状に成形し、冷却して固定。 - 張り合わせ

複数の甲羅片を熱と圧力で圧着し、一枚の板に仕上げる。 - 粗削り

大まかな形に削り出し、整形していく。 - 研磨・艶出し

カンナ、ヤスリ、バフで丁寧に磨き上げ、艶を出す。 - 仕上げ・検品

最終調整を行い、製品として完成。

それぞれの工程に熟練の感覚と経験が求められ、特に「張り合わせ」はべっ甲技術の真骨頂とも言える職人技です。

江戸べっ甲は、自然が育んだ素材に、人の手と知恵を重ねて完成する、極めて繊細な工芸品です。模様も手触りも唯一無二であり、使う人の身体に自然となじむ特性を持ちます。江戸の文化が育んだべっ甲細工は、現代の装身具としても、またギフトや特別なアイテムとしても価値を放ち続けています。