江戸押絵とは?

江戸押絵(えどおしえ)は、東京都の台東区・墨田区・葛飾区などで作られている、伝統的な立体装飾の人形工芸です。厚紙に綿をのせて絹織物などで包み、人物や風景を立体的に表現する技法で、主に羽子板や肖像画、室内装飾品として発展してきました。江戸時代には歌舞伎の名場面などを描いた押絵羽子板が大流行し、現在では縁起物や歳末の風物詩としても親しまれています。

| 品目名 | 江戸押絵(えどおしえ) |

| 都道府県 | 東京都 |

| 分類 | 人形・こけし |

| 指定年月日 | 2019(令和元)年11月20日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 11(11)名 |

| その他の東京都の伝統的工芸品 | 村山大島紬、本場黄八丈、江戸木目込人形、東京染小紋、東京手描友禅、東京銀器、多摩織、江戸和竿、江戸指物、江戸からかみ、江戸切子、江戸節句人形、江戸木版画、江戸硝子、江戸べっ甲、東京アンチモ二ー工芸品、東京無地染、東京三味線、東京琴、江戸表具、東京本染注染(全22品目) |

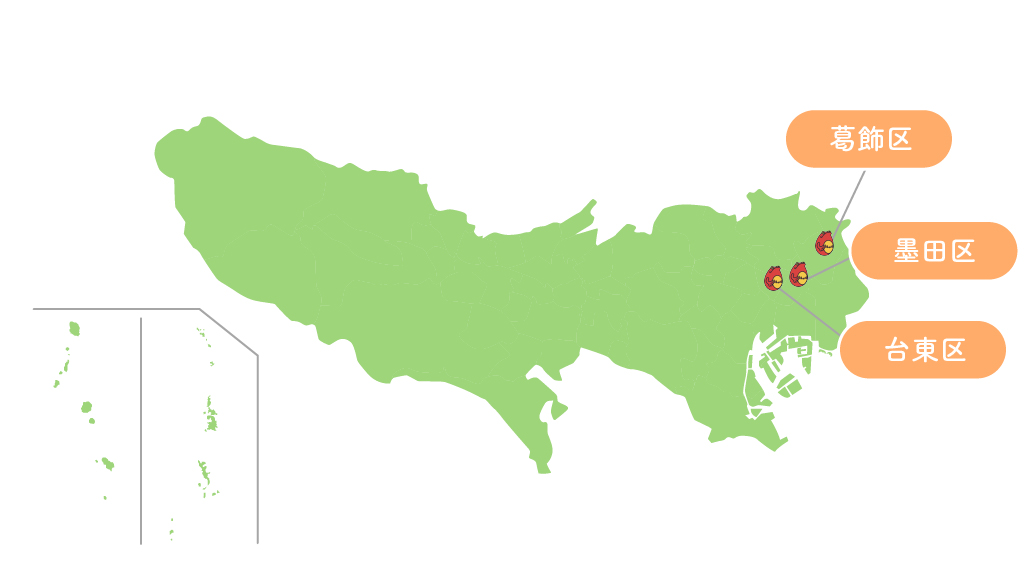

江戸押絵の産地

下町文化が育んだ、絵と人形の工芸

主要製造地域

江戸押絵の主な産地は、東京都台東区・墨田区・葛飾区といった下町エリアに集中しています。これらの地域は、江戸時代から歌舞伎や浮世絵などの大衆文化と密接な関係にあり、絵を立体的に仕立てる押絵技術が発展する土壌となりました。現在も、老舗の工房や人形店が連なる地域には、年末になると押絵羽子板市が立ち並び、伝統文化の香りが色濃く残っています。

江戸押絵の歴史

歌舞伎と暮らしに根ざした、彩り豊かな人形文化

江戸押絵の歴史は、日本における絵と人形の融合を示すユニークな系譜をたどります。

- 奈良時代以前:日本各地で布や紙を使った装飾的な人形が登場。平安期には人形が祭礼にも使われる。

- 江戸時代初期:押絵技術が羽子板に応用され、装飾的な玩具として人気を博す。

- 江戸時代中期:歌舞伎の人気と連動し、役者絵を題材とした押絵羽子板が庶民文化に浸透。

- 明治時代:日本画の技法が取り入れられ、押絵羽子板が工芸品として確立。

- 昭和〜平成:歳末の風物詩として、年末の「羽子板市」が定着。室内装飾品としての需要も拡大。

- 2019年(令和元年):江戸押絵が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。

江戸押絵の特徴

今にも動き出しそうな“顔と姿”の立体感

江戸押絵の魅力は、人物の表情や姿勢を立体的に描き出す造形表現にあります。綿でふくらみを持たせた厚紙のパーツを絹織物で包み、髪の毛には黒染めした絹糸(スガ)を使用、顔は胡粉で白く塗って面相筆で描きます。こうして一つひとつのパーツに立体感を与え、それらを組み合わせることで、今にも動き出しそうな人物像が完成します。

題材は歌舞伎の名場面、歴史人物、縁起物の七福神など多岐にわたり、贈答用や飾り物としても根強い人気を誇ります。羽子板という縁起物と結びついてきたことで、暮らしの中で親しまれる存在となりました。

江戸押絵の材料と道具

すべて天然素材、絹と紙と顔料の調和美

江戸押絵では、すべての材料に自然素材が用いられます。繊細な感触と高い表現力をもつ絹や和紙、顔料や綿などを用いて、ひとつの押絵作品が仕上げられます。

江戸押絵の主な材料類

- 絹織物:人物の衣装に使用。発色と質感が美しい。

- 和紙:背景や裏打ちに使用。軽くて丈夫。

- 綿:立体感を出す中素材。厚紙に貼って使う。

- 胡粉(ごふん):顔を白く塗るための顔料。

- 絹糸(スガ):黒く染めて髪の毛に仕立てる。

江戸押絵の主な道具類

- ヘラ:型取りや折り目付けに使用。

- 刷毛:糊や顔料を均等に伸ばす。

- 面相筆:顔の表情を描くための細筆。

- 糊付け用の道具:綿や布を厚紙に固定する。

- 櫛:スガ(髪)の整えに使用。

職人たちはこれらの素材を熟知し、細かな工程を経て“動きと命”のある押絵を仕立てていきます。

江戸押絵の製作工程

絵を立体に変える、繊細な手作業の積み重ね

江戸押絵は、平面の絵を立体へと昇華させる、繊細な手作業の積み重ねによって生まれます。型取りから面相描き、板付けに至るまで、職人の感性と熟練の技が一体となって、一枚の“動きある絵”が仕上がっていきます。

- 型取り

下絵を厚紙に写し取り、各パーツごとに切り分ける。綿を乗せ、絹織物で包んで糊付けする。 - スガ植え

黒く染めた絹糸をとかし、髪の毛状に糊付けして成形する。 - 面相描き

胡粉を塗った顔パーツに、眉・目・鼻・口を細筆で描き入れる。 - 組上げ

各パーツを糊で貼り合わせて図柄を構成。裏から和紙をあてて固定する。 - 向張り

図柄の背景を彩る押絵パーツを板と同形に作り、板に貼る。 - 板付け

背景板に組み上げた図柄を取り付ける。顔の高さを調整して立体感を演出。 - 仕上げ

最終確認を行い、糊のはみ出しや色の剥がれなどを丁寧に整えて完成。

各工程には熟練の技と感性が求められ、なかでも顔の描き入れと組み上げは、作品の表情を決める重要な作業です。

江戸押絵は、江戸の風情を映す“立体絵”として、視覚と情感に訴える独特の美を今に伝えています。華やかで愛らしい押絵羽子板は、歳末の縁起物として、また室内を彩るアートとして、多くの人々に愛され続けています。