江戸指物とは?

江戸指物(えどさしもの)は、東京都台東区・荒川区・江東区を中心に製作される伝統的な木工品で、釘やネジなどの金属を使わずに、木材同士を精密に組み合わせて作られる家具や道具類のことです。板材を「ほぞ組み」や「蟻組み」といった技術で接合し、接合部が目立たないように設計することで、強度と美しさの両立を実現しています。素材には主に桐や桑など、木目が美しく調湿性に優れた天然木が用いられます。

飾り気を抑え、機能性と構造美に重きを置いたデザインは、江戸の町人文化に根ざした“用の美”を体現するものです。経年によって味わいを深め、修理しながら長く使えることも、江戸指物ならではの魅力です。

| 品目名 | 江戸指物(えどさしもの) |

| 都道府県 | 東京都 |

| 分類 | 木工品・竹工品 |

| 指定年月日 | 1997(平成9)年5月14日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 12(16)名 |

| その他の東京都の伝統的工芸品 | 村山大島紬、本場黄八丈、江戸木目込人形、東京染小紋、東京手描友禅、東京銀器、多摩織、江戸和竿、江戸からかみ、江戸切子、江戸節句人形、江戸木版画、江戸硝子、江戸べっ甲、東京アンチモ二ー工芸品、東京無地染、江戸押絵、東京三味線、東京琴、江戸表具、東京本染注染(全22品目) |

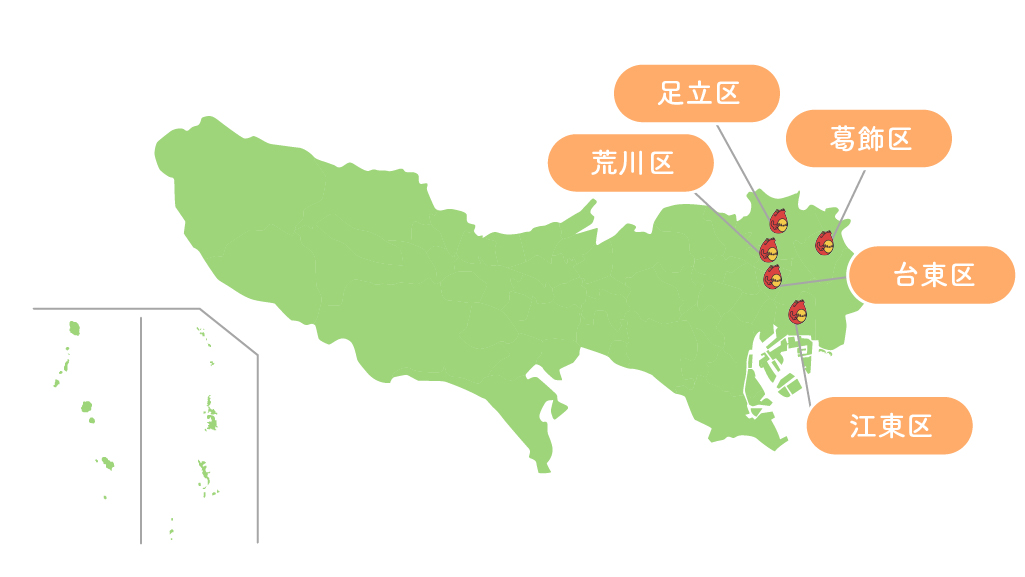

江戸指物の産地

木工と町人気質が息づく、浅草・深川の職人街

江戸指物が育まれてきたのは、東京都台東区、荒川区、江東区といった東京の下町エリアです。江戸時代、これらの地域には木工や漆芸、金工などの職人が集まり、手仕事文化が根付いていました。浅草では、商人向けの帳場棚や薬箪笥、仏具などが作られ、通りには鉋や鑿の音が響いていたといわれます。一方、深川では木材の水上輸送が盛んで、河川沿いの工房では干された板材が風物詩になっていました。

狭い長屋や店舗に適した機能的な家具を求める町人たちの暮らしが、釘を使わず木を精緻に組むという江戸指物の文化を育てていったのです。

江戸指物の歴史

江戸の町人文化とともに進化した、“釘を使わない木工技術”の系譜

江戸指物は、江戸の暮らしとともに発展した、釘を使わない木工技術です。

- 17世紀後半(江戸時代前期): 武家の住まいで用いられる文机や神棚などに、装飾を抑えた堅牢な指物が使われ始める。

- 18世紀中頃(江戸時代中期): 経済力を持った町人層に向けて、薬箪笥や帳場棚など実用的な指物が広がり、職人文化が定着。

- 19世紀初頭(江戸時代後期): 歌舞伎役者の楽屋道具として「梨園指物」が登場し、持ち運び可能な鏡台や化粧箱などが生まれる。

- 明治〜大正期: 洋風化に対応し、和洋折衷の指物家具が登場。都市の博覧会などでも注目され、芸術性が評価され始める。

- 1960〜80年代(昭和後期): 大量生産家具との差別化が進み、修理しながら長く使える工芸家具として再評価される。

- 1997年(平成9年): 江戸指物が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。

江戸指物の特徴

釘を使わず木を組む、構造美と機能美の融合

江戸指物の最大の特徴は、釘やネジを使わずに木を組むことにあります。「ほぞ組み」や「蟻組み」などの伝統的な技法で部材を接合し、構造自体が意匠となる精緻な仕立てが施されます。

木目の美しさを引き立てるため、装飾や金具は最小限に抑えられ、仕上げには塗料を用いず木肌を活かすこともあります。使い込むほどに色艶が増し、修理をしながら何十年と愛用できる“育つ家具”として、暮らしに静かに寄り添います。

江戸指物の材料と道具

選び抜かれた木材と、職人の手仕事を支える道具たち

江戸指物では、収納家具や小箱など多彩な製品が作られ、それぞれの用途に応じて木材の比重や導管の向き、加工性を考慮した材料選定が行われます。とくに桐や桑は、調湿性・軽量性・美観・耐久性の点から伝統的に好まれており、木目や色合いも設計時に考慮されます。

江戸指物の主な材料類

- 桐(きり):軽量かつ調湿性に優れ、衣装箱や引き出しに適する。

- 桑(くわ):堅牢で木目が美しく、高級な小箱や文机に使用される。

江戸指物の主な道具類

- 鋸(のこぎり):木材を寸法通りに切断する基本工具。

- 鉋(かんな):表面を平滑に仕上げるために使用。

- 錐(きり):接合部の下穴あけや飾り穴の加工に用いる。

- 墨壺・指矩(さしがね):寸法取りや角度確認のための基本道具。

道具の扱いの正確さが、そのまま完成品の品質に直結します。

江戸指物の製作工程

釘を使わず木を組む、緻密な手仕事の積み重ね

江戸指物の製作工程は、製品の用途や寸法に合わせた素材の選定から始まります。すべての工程が手作業で行われ、特に「ほぞ組み」「蟻組み」などの接合技術ではミリ単位の精度が求められます。湿度による反りや割れを防ぐために木材は十分な乾燥期間を経て使用され、各部材は釘を用いずに接合されるため、寸法や角度に一切の誤差が許されません。

- 木取り・乾燥

木材の性質や木目を見極め、用途に応じて適した部位を選定。長期間自然乾燥させて反りや割れを防ぎ、安定した素材に仕上げる。 - 墨付け・切断

各部材に正確な寸法を墨で記し、鋸で丁寧に切断する。 - ほぞ加工・組み立て

接合部に「ほぞ」や「蟻組み」などの加工を施し、木材同士を隙間なく組み合わせる。 - 面取り・調整

組み立て後、角を丁寧に削って面取りを行い、鉋やペーパーで木肌をなめらかに整える。 - 仕上げ

必要に応じて拭き漆やオイルで仕上げを施す。金具は使わないか最小限にとどめ、木の質感と構造美を最大限に活かして完成させる。

すべての工程は職人の手作業で行われ、道具の扱いや木の癖を読む感覚など、経験に裏打ちされた高度な技術が求められます。

江戸指物は、江戸の知恵と美意識が詰まった実用工芸です。木そのものを活かし、構造にこそ美を見出す技術は、今の暮らしにも自然に馴染みます。時間とともに味わいを深め、代々受け継ぐこともできる指物家具は、“使い捨て”とは対極の価値観を体現しています。東京下町で今も静かに受け継がれるこの伝統に、ぜひふれてみてください。