博多人形とは?

博多人形(はかたにんぎょう)は、福岡市博多区周辺で作られている伝統的な土人形です。地元・油山から採れる良質な粘土を用い、成形後に約900度で素焼きし、顔料による彩色と繊細な面相描きを施して仕上げられます。

その最大の魅力は、写実的な表情と衣装の陰影を活かした色づかいにあります。土の温もりを残すマットな質感の中に、まるで命が宿ったかのようなリアルな存在感を放ちます。

特に「美人もの」「歌舞伎もの」「能もの」「童もの」など、テーマごとに異なる様式が存在し、一体ごとに物語性を宿しているのが特長です。観賞用美術品として、国内外から高く評価されており、日本を代表する郷土人形のひとつとして世界にも知られています。

| 品目名 | 博多人形(はかたにんぎょう) |

| 都道府県 | 福岡県 |

| 分類 | 人形・こけし |

| 指定年月日 | 1976(昭和51)年2月26日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 36(77)名 |

| その他の福岡県の伝統的工芸品 | 久留米絣、小石原焼、上野焼、博多織、八女福島仏壇、八女提灯(全7品目) |

博多人形の産地

商人文化が息づく、ものづくりの土壌

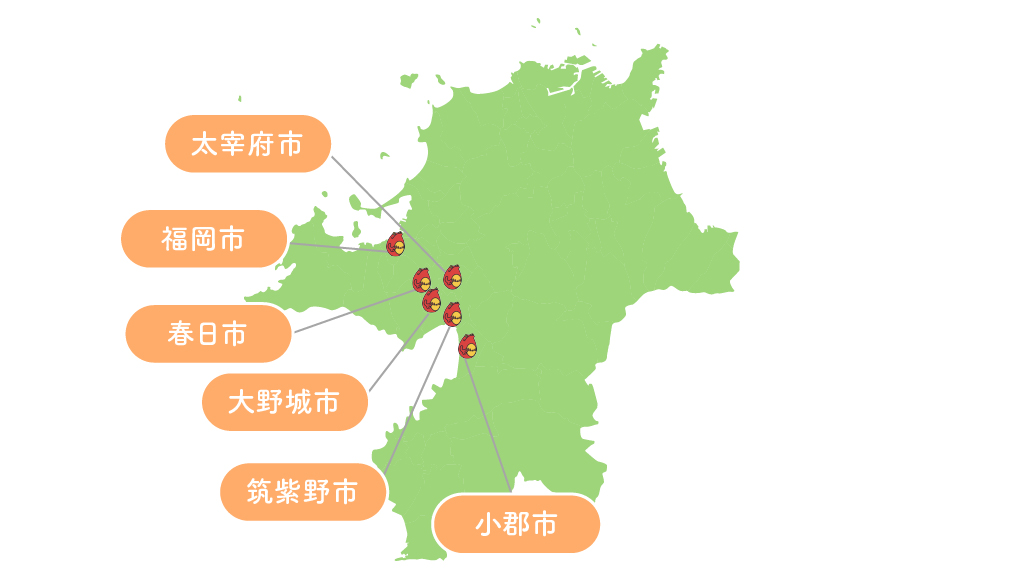

主要製造地域

博多人形の主産地は、福岡県福岡市博多区を中心に、小郡市、筑紫野市、大野城市、春日市、太宰府市などを含む地域です。福岡市は古くから九州の玄関口として発展し、商人や職人が多く暮らした「ものづくりのまち」博多は、芸能や工芸が花開いた文化の温床でもありました。

博多は中世より日明貿易の港として栄え、商人の往来が活発だったことから多様な文化や技術が流入し、それが人形づくりの発展にもつながりました。江戸時代には城下町・福岡と町人のまち・博多という二つの顔をもち、それぞれの住民層が異なる美意識や需要を生み出しました。特に博多の町人文化は、人形を室内に飾る慣習や季節の行事と結びつき、需要を支えてきたのです。

文化的には、博多祇園山笠や能楽、博多織といった多様な伝統が根づいており、美に対する関心の高さや職人文化の成熟が人形制作の背景を支えています。人形の主題にも「歌舞伎」「能」「童子」など、上方文化と深く結びついた題材が多く見られます。

高温多湿な九州北部において、通気性と吸湿性に富んだ素焼きの土人形は理にかなっており、焼成後の仕上がりもこの気候に適しています。また、油山(あぶらやま)で採れる粘土は成形しやすく、焼きあがった際に彩色がよく映えるという特性があり、土地の恵みがこの工芸に深く関与しているのです。

博多人形の歴史

庶民文化から世界へ、博多人形の軌跡

博多人形は、町人文化とともに発展してきた素焼き人形です。その歩みは400年におよび、各時代の技術と美意識を色濃く映しています。

- 1601年(慶長6年):黒田長政が福岡城の築城を開始。瓦職人が素焼き技法を人形に応用したとされる。

- 1700年代(江戸時代中期):人形づくりが町人層のあいだで定着。節句飾りや室内装飾として需要が拡大。

- 1800年代初頭(江戸時代後期):正木宗七ら名工が登場。写実的な「美人もの」が人気を集め、芸術性が向上。

- 1873年(明治6年):ウィーン万博で日本の伝統工芸が注目され、博多人形も紹介され始める。

- 1925年(大正14年):パリ万国博覧会にて小島与一の作品が銀賞を受賞。「HAKATA DOLL」の名が国際的に知られる。

- 1950年代〜(昭和戦後期):輸出や観光需要により生産が活発化。各地に販売所や展示施設が整備される。

- 1976年(昭和51年):博多人形が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。

- 現代:作家ごとの個性が光る一点もの作品が主流に。女性人形師の登場や現代的テーマも見られるようになる

博多人形の特徴

素焼きと彩色が織りなす、土人形の命

博多人形の魅力は、土のあたたかみを残した素焼きの風合いと、その上に重ねられる彩色の美しさにあります。特に「美人もの」は、うつむき加減の微笑、艶やかな黒髪、淡くぼかした頬の紅など、写実と抒情のバランスが絶妙で、まるで感情を宿したかのような佇まいです。人形の表面には、天然鉱物から作られる岩絵具が使われ、マットな質感で落ち着いた品位を保ちながらも、衣装の文様や帯に施された細かな彩りが華やかさを添えます。

また、顔の仕上げである「面相描き」は、筆一本で命を吹き込む神聖な工程。人形師は筆先のわずかな圧で、まなざしや表情を微妙に調整し、見る者の心を掴む人形を完成させます。

素焼きの博多人形は通気性が良いため、湿度の高い日本の住環境でも劣化しにくく、長く飾って楽しめるという利点もあります。また、「一筆で生きる」と称されるほど、最後の面相一筆で人形の印象がガラリと変わることから、職人たちは最も神経を使う作業としてこの工程を大切にしています。

博多人形の材料と道具

素朴な素材に宿る、高度な人形美の源泉

博多人形の製作には、地元で採れる自然素材と、人形師の手になじんだ道具が用いられます。

博多人形の主な材料類

- 油山産の粘土:きめ細かく、焼成後に彩色が映える。

- 石膏:型取りに用いる。乾燥・成形性に優れる。

- 岩絵具・泥絵具:天然鉱物から作られる顔料で、彩色に使用。

- 胡粉・ニカワ液:顔など肌の下地処理に用いられる。

博多人形の主な道具類

- 面相筆:極細の筆で顔の表情を描く。

- 竹ベラ・木ベラ:粘土成形に用いる。

- 石膏型:原型から複製するための型。

- 彩色用筆:衣装や帯の文様を描く筆。

こうした素材と道具の一つひとつが、博多人形の繊細な造形と柔らかな表情を生み出す基盤となっています。

博多人形の製作工程

土と筆に宿る命を、一つひとつ丁寧に

博多人形の製作工程は、構想から完成まで約20〜60日をかけて丁寧に進められます。すべての工程が手仕事で行われ、完成までに職人の感性と経験が凝縮されています。

- 原型制作

構想を練り、粘土で頭・胴・手足を成形。デッサンをもとに立体的に彫り上げる。 - 型取り

乾燥させた原型に石膏を流し込み、パーツごとに型を作る。複雑な作品ほど型の数も多い。 - 成形(生地づくり)

石膏型に粘土を押し付け、型から抜いて組み立てる。自然乾燥後、微調整を行う。 - 焼成

約900度の高温で素焼きにする。絵の具が定着しやすいマットな質感が生まれる。 - 下地処理(艶引き)

胡粉とニカワ液を塗布し、顔料が映える肌の下地を整える。 - 彩色

衣装や小物に岩絵具で彩色を施す。伝統文様や季節感を意識した配色が多い。 - 面相描き

顔の表情を筆一本で描き上げる。目入れ・紅入れ・眉描きなど、最も神経を使う工程。

完成した博多人形は、造形・色彩・表情が調和した芸術作品として、そのまま空間に物語を添える存在となります。

博多人形は、福岡・博多の風土と町人文化に根ざした、日本を代表する伝統的工芸品です。素焼きの素朴さと繊細な彩色が融合し、一体ごとに異なる物語と表情を持つ美術人形は、まさに“土に宿る命”。今なお進化を続けるその姿は、時代を超えて人々の心を魅了し続けています。