加茂桐箪笥とは?

加茂桐箪笥(かもきりたんす)は、新潟県加茂市を中心に生産される桐製の高級家具で、全国一の生産量を誇る伝統的工芸品です。天明年間(18世紀後半)に始まり、江戸時代の終わりにはすでに「加茂箪笥」の名が全国に知られていました。最大の特徴は、桐の原木から製材・天然乾燥・加工・仕上げまでのすべてを一貫して地元で行うこと。家具という枠を超え、湿気に強く、火災時にも中身を守る特性を備えた“用の美”の結晶として、今なお多くの家庭で重宝されています。

加茂桐箪笥に使われる桐材は、その白く艶のある木肌と緻密な柾目(まさめ)が特徴で、仕上がりは絹のように滑らか。まさに暮らしに寄り添いながら、世代を超えて使い継がれる逸品です。

| 品目名 | 加茂桐箪笥(かもきりたんす) |

| 都道府県 | 新潟県 |

| 分類 | 木工品・竹工品 |

| 指定年月日 | 1976(昭和51)年12月15日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 18(71)名 |

| その他の新潟県の伝統的工芸品 | 新潟漆器、塩沢紬、小千谷縮、小千谷紬、村上木彫堆朱、燕鎚起銅器、十日町絣、越後三条打刃物、越後与板打刃物、本塩沢、十日町明石ちぢみ、羽越しな布、三条仏壇、新潟・白根仏壇、長岡仏壇、佐渡無名異焼(全17品目) |

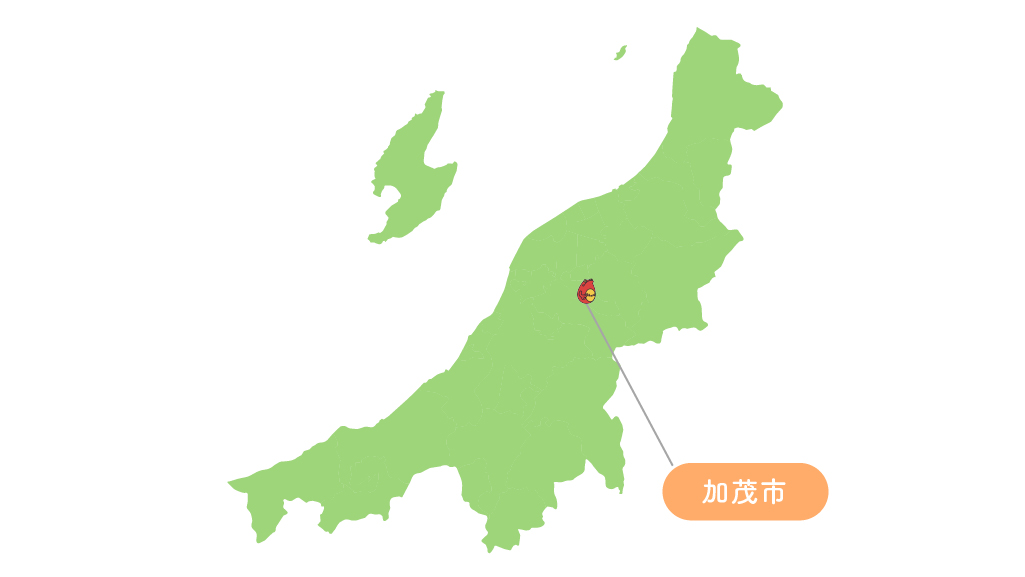

加茂桐箪笥の産地

清らかな水と職人のまち、新潟・加茂の桐箪笥文化

主要製造地域

加茂桐箪笥の主産地は、新潟県のほぼ中央に位置する加茂市。古くから木工の町として知られ、周囲を山に囲まれた自然豊かな土地です。信濃川や加茂川の清流は、木の加工に適した水をもたらし、木工文化を支えてきました。

また、加茂市周辺は桐の自生にも適しており、かつては露地で育つ天然の桐が豊富に手に入ったことから、桐材の加工が盛んになりました。江戸時代後期には北陸や関東との交易路により製品が広く流通し、加茂の名は桐たんすの代名詞として定着しました。

さらに、冬場の積雪を活かした天然乾燥や湿度管理など、気候を活かした素材管理が高品質な製品づくりに貢献しています。職人の技と風土が調和したこの地は、まさに日本の桐箪笥文化を支える原点なのです。

加茂桐箪笥の歴史

桐のまち・加茂で磨かれた230年超の箪笥づくりの系譜

加茂桐箪笥は、江戸時代の実用家具として誕生し、婚礼家具の主流として日本中に広まりました。桐の機能性と木工技術が融合し、やがて工芸品へと昇華していきました。

- 1781〜1789年(天明年間):加茂で桐箪笥の製作が始まる。地元産の桐を使い、身分の高い家の道具として需要が生まれる。

- 1804〜1830年(文化〜文政期):新潟・長岡・会津など他地域への販路が広がる。加茂の名が徐々に知られるように。

- 1830〜1844年(天保年間):婚礼家具としての需要が高まり、豪華な装飾や引き出し構成が発展。

- 1850年代(幕末):「加茂箪笥」の名が確立し、北陸や関東へも広く出荷される。

- 1868〜1912年(明治時代):鉄道開通により流通が加速。技術革新が進み、工房が複数誕生。

- 1912〜1926年(大正時代):機械の導入と分業体制の確立。婚礼需要のピークを迎える。

- 1926〜1940年代(昭和初期):加茂市が「桐たんすの町」として全国的に知られるように。

- 1950年代〜(戦後):復興需要とともに生産量が急増。桐箪笥が各家庭の定番家具に。

- 1976年(昭和51年):加茂桐箪笥が経済産業大臣により「伝統的工芸品」に指定される。

- 現代:婚礼家具需要の減少に伴い、現代の暮らしに合ったデザインへの転換が進む。

加茂桐箪笥の特徴

火にも湿気にも強い、“生きた木”が生む用の美

加茂桐箪笥の最大の魅力は、桐材そのものの特性と、職人の手によって引き出された“用の美”にあります。桐は比重が軽く、内部に空気を多く含むため断熱性が高く、湿度の変化を和らげる天然の調湿機能を備えています。この特性により、衣類や着物を虫害・湿気・火災から守る理想的な収納家具となってきました。

そのうえで、加茂の職人たちは、木目を活かした美しい「摺り漆仕上げ」や「ロウ仕上げ」などの技術を駆使し、滑らかな手触りと絹のような艶感を実現しています。取っ手や鍵金具にも装飾が施され、見た目にも優雅な仕上がり。日常の道具でありながら、工芸品としての品格を兼ね備えています。

加茂桐箪笥の材料と道具

一貫生産が支える、素材と向き合う丁寧な仕事

加茂桐箪笥は、原木の仕入れから乾燥・製材・組み立て・仕上げまでを産地で完結する“オール加茂”の一貫体制が最大の強み。その工程を支えるのが、長年使い込まれてきた道具と、選び抜かれた材料です。

加茂桐箪笥の主な材料類

- 桐材(国産):新潟県内や福島・会津地方の天然桐を使用

- 漆・ロウ:表面の仕上げに使用される伝統的塗料

- 真鍮・鉄:引き出しの取手や鍵金具などに使用

加茂桐箪笥の主な道具類

- のこぎり・鉋(かんな):木材を切り、表面を整える

- 彫刻刀・のみ:接合部や装飾の彫りに使用

- 木槌・締め具:木組みの際に用いる手工具

- 漆刷毛・ロウ布:仕上げ塗布用の道具

自然素材を見極め、手道具で調整を重ねながら仕上げていく工程には、まさに“木と語り合う”ような丁寧な所作が求められます。

加茂桐箪笥の製作工程

原木から生まれる、一棹一棹の職人の結晶

加茂桐箪笥の製作は、一本の桐の丸太を原点とし、多くの工程と高度な技術を経て完成します。それぞれの工程には専門の職人が携わり、すべてが手仕事によって成り立っています。

- 原木仕入れと製材

桐の丸太を仕入れ、板に挽く。 - 天然乾燥

最低でも数カ月、風通しのよい場所で自然乾燥。 - 木取りと木組み

部材を適切なサイズに切り出し、伝統的なほぞ組などで本体を組み立てる。 - 引き出しづくり

寸分の狂いが許されない技術。すべての引き出しは個別に調整される。 - 研磨・仕上げ

鉋がけとやすりがけを何度も繰り返し、なめらかな表面をつくる。 - 塗装・金具付け

漆やロウによる仕上げを施し、装飾金具を取りつけて完成。

こうして一棹一棹が丹念に仕上げられ、加茂桐箪笥は100年先まで使い継がれる“暮らしの工芸品”として世に送り出されます。