川連漆器とは?

川連漆器(かわつらしっき)は、秋田県湯沢市川連町を中心に作られる伝統的な漆器です。その起源は鎌倉時代にさかのぼり、800年以上の歴史を誇ります。

特徴は、木地を低温の煙でいぶして乾燥させる「燻煙乾燥」や、漆の自然な光沢と曲線美を活かす「花塗り(はなぬり)」といった独自の技法にあります。こうした工程を経て生まれる器は、割れにくく、しっとりとした質感を持ち、実用性と美しさを兼ね備えています。

特に人気が高いのは「お椀」。トチやブナといった東北の広葉樹を「横木取り」で製材し、強度と耐久性を高めた木地に、生漆を幾重にも塗り重ねていきます。実用に耐える丈夫さと、暮らしに寄り添うぬくもりを持つ川連漆器は、日常使いの器として長く愛されてきました。

| 品目名 | 川連漆器(かわつらしっき) |

| 都道府県 | 秋田県 |

| 分類 | 漆器 |

| 指定年月日 | 1976(昭和51)年12月15日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 29(63)名 |

| その他の秋田県の伝統的工芸品 | 樺細工、大館曲げわっぱ、秋田杉桶樽(全4品目) |

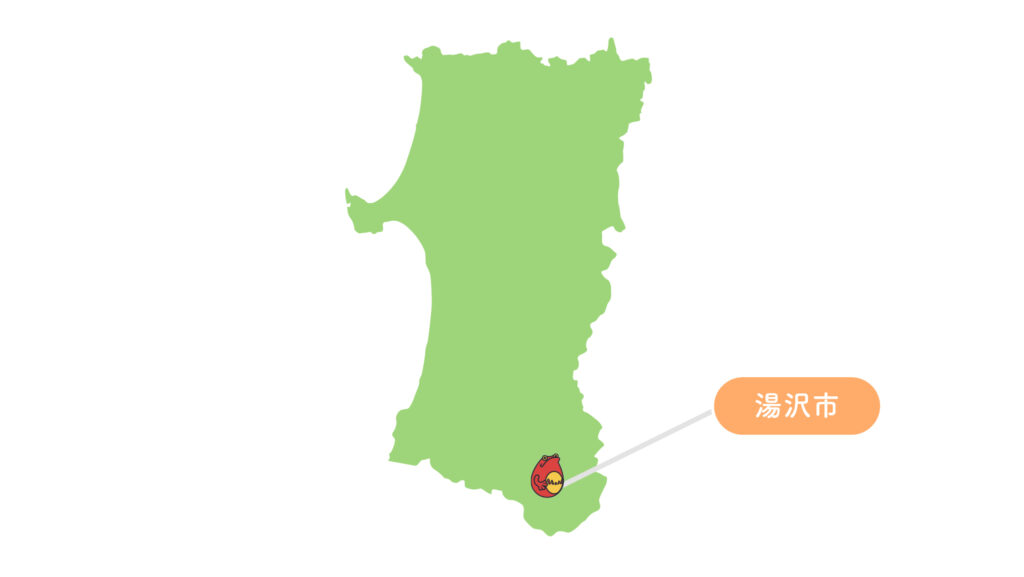

川連漆器の産地

山の恵みと暮らしの知恵が根づく、漆器づくりの里

川連漆器の産地、秋田県湯沢市川連町は、奥羽山脈のふもとに位置する山間の町です。古くからブナ・トチ・カツラなど広葉樹が豊富に生い茂る森林地帯であり、木工に適した自然環境に恵まれていました。こうした地理条件により、川連では早くから「木地を作る技術」と「漆を塗る技術」の両輪が育まれました。

鎌倉時代に当地を治めた小野寺氏が武具に漆を塗らせたことに端を発し、その後、江戸時代には日用品としての漆器づくりが発展。藩の保護政策に支えられたこの地域では、職人たちが自宅兼工房を持ち、暮らしのなかで漆器づくりを営む「町工場」的な文化が根づいてきました。

文化的にも、秋田県南部の川連地域では“ものを長く大切に使う”という東北の生活観が強く、それが堅牢で実用的な漆器づくりに反映されています。さらに川連漆器は、塗師・挽物師・蒔絵師といった分業職人たちが半径2キロ圏内で連携する、日本でも珍しい地場集約型の工芸産地です。

また、冬の寒さが厳しく湿度の変化が少ない川連では、漆の乾燥速度が安定し、仕上がりが艶やかでムラのない漆面になるといわれています。また、寒冷な気候は木材の成分流出も穏やかに進むため、燻煙乾燥による木質の安定にも好適です。自然・歴史・文化・気候が織りなすこの地だからこそ、川連漆器は今も高い品質を保ち続けているのです。

川連漆器の歴史

武具の漆から暮らしの器へ、800年を超える伝統の歩み

川連漆器の歩みは、戦乱の世に始まり、やがて暮らしの中へと根を張っていきました。

- 1193年(建久4年):源頼朝の家臣・小野寺重道の弟、道矩が川連に館を構え、家臣に刀の鞘や鎧に漆を塗らせたのが起源とされる。

- 1615年頃(元和年間):村内に椀師が定住し、木地を挽く職業として「椀屋」が形成され始める。

- 1688年〜1704年(元禄期):川連村で漆器づくりが本格化。生活道具としてのお椀・盆が広まり、家内制手工業として定着する。

- 1815年(文化12年):藩から朱漆器の製造・販売が許可され、他国への販路が開かれる。漆器産業が地域の基幹産業へ。

- 1830年代(天保年間):蒔絵・沈金などの加飾技法が導入され、美術性が向上。多品種生産体制に。

- 1870年代(明治初期):近代化の中で技術革新が進み、庶民の日用品としての漆器需要が増加。

- 1920年代(大正末〜昭和初期):国内各地への販路拡大とともに、茶道具や贈答品にも対応した製品が増加。

- 1976年(昭和51年):川連漆器が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。

- 2000年代以降:燻煙乾燥や花塗りといった技術の再評価が進み、現代の食卓にも合う日常器として全国的に人気を集める。

川連漆器の特徴

割れにくく、しっとりと艶やか。暮らしに頼れる漆器

川連漆器の魅力は、一見控えめでありながら、使うほどにその良さがじわじわと伝わってくる“実直な美しさ”にあります。木地は「横木取り」という独自の方法で加工されます。これは、年輪に対して直角に木を切り出す方法で、縦の衝撃に強く、経年変化による割れや歪みを防ぐのに効果的です。しかも材料には、トチやブナといった広葉樹を使用することで、手触りのやさしさと器としての強度を両立しています。

さらに特筆すべきは「燻煙乾燥」という昔ながらの乾燥技術。お椀を煮沸してタンニンを抜いた後、廃材の煙で1ヶ月かけていぶしながら乾かすという手間のかかる工程ですが、これにより木地の内部までしっかりと乾燥が進み、割れや虫害のリスクが大幅に軽減されるのです。煙に含まれる成分と木のタンパク質が結合することで、木材そのものの強度も増すという副次的効果もあります。

また、塗りの仕上げには「花塗り」という技法が用いられます。これは、漆を塗った後に研がずにそのまま乾燥させる方法で、漆の自然な流れや艶をそのまま活かす技です。漆の厚みや曲線のゆらぎがそのまま器の表情となり、量産品にはない「一つひとつ異なる個性」が生まれます。

川連漆器の材料と道具

山の恵みを活かす、職人の眼と技術

川連漆器では、厳選された国産の木材と漆、そして熟練の道具を用いて、高品質な器が作られています。

川連漆器の主な材料類

- トチ:軽くて柔らかく、お椀に適した材。

- ブナ:粘りと強度があり、仕上がりが滑らか。

- カツラ・ホオノキ:加工しやすく、角物に使用される。

- 漆(国産生漆):地塗りから仕上げ塗りまで、すべて天然漆で仕上げる。

川連漆器の主な工具類

- ろくろ:木地を回転させ、均一な厚みで削る。

- 各種鉋(かんな)・鑿(のみ):木地の成形・調整に使用。

- 刷毛・へら:漆を塗るための道具。

- 燻煙装置:廃材を燃やし、煙で木地をじっくり乾燥させる装置。

山の恵みと、精緻な道具を使いこなす職人の感覚が、川連漆器の堅牢な美を支えています。

川連漆器の製作工程

手仕事がつなぐ、堅牢な暮らしの器のものがたり

川連漆器は、分業制によって高度に分化された約30の工程を、地域内の職人たちがリレーのように受け継ぎながら仕上げていきます。

- 木取り・荒挽き

奥羽山脈のブナやトチを素材に、節や割れを避けて切り出し、ろくろで荒く挽いて形を整える。 - 煮沸・燻煙乾燥

煮沸によりタンニンを抜いた木地を、廃材の煙で約1ヶ月いぶしながら乾燥。割れ・狂い・虫害を防ぐ。 - 仕上げ挽き

ろくろで精密な厚みに挽き直し、最終的な器の形をつくる。 - 地塗り(蒔地・本堅地)

木地に生漆を塗り、麻布や砥粉などを用いて強固な下地を形成。 - 中塗り・上塗り

繰り返し塗っては乾かす工程で、器表面を滑らかに整える。 - 花塗り仕上げ

最後の塗りは研磨せず、漆の自然な艶と曲線をそのまま残す。 - 加飾(蒔絵・沈金)

必要に応じて、金粉や彫りを用いた装飾を施す。

このように、川連漆器は一つひとつの工程に熟練の技が宿る、生活に根ざした漆芸品です。

川連漆器は、800年の伝統が息づく秋田の暮らしの器。燻煙乾燥による強度、花塗りの艶やかな美しさ、そして職人の確かな手仕事が織りなす逸品です。使うほどに愛着が深まり、世代を超えて暮らしに寄り添う存在。それが、川連漆器の本質です。