甲州印伝とは?

甲州印伝(こうしゅういんでん)は、山梨県甲府市を中心に製作される伝統的な革工芸品です。柔らかく丈夫な鹿革に漆で模様を施すという、日本では唯一の技法が用いられており、その美しさと実用性を兼ね備えた製品は、信玄袋や巾着、財布など日常生活に溶け込むアイテムとして親しまれています。

「印伝」の語源は、江戸時代初期に印度(インド)から渡来した漆付け革製品に由来するとされ、日本国内でも各地で国産化が進められましたが、現在その製法を継承しているのは甲州印伝だけです。

| 品目名 | 甲州印伝(こうしゅういんでん) |

| 都道府県 | 山梨県 |

| 分類 | その他の工芸品 |

| 指定年月日 | 1987(昭和62)年4月18日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 9(11)名 |

| その他の山梨県の伝統的工芸品 | 甲州水晶貴石細工、甲州手彫印章(全3品目) |

甲州印伝の産地

甲府盆地の恵みと文化に育まれた工芸のまち

主要製造地域

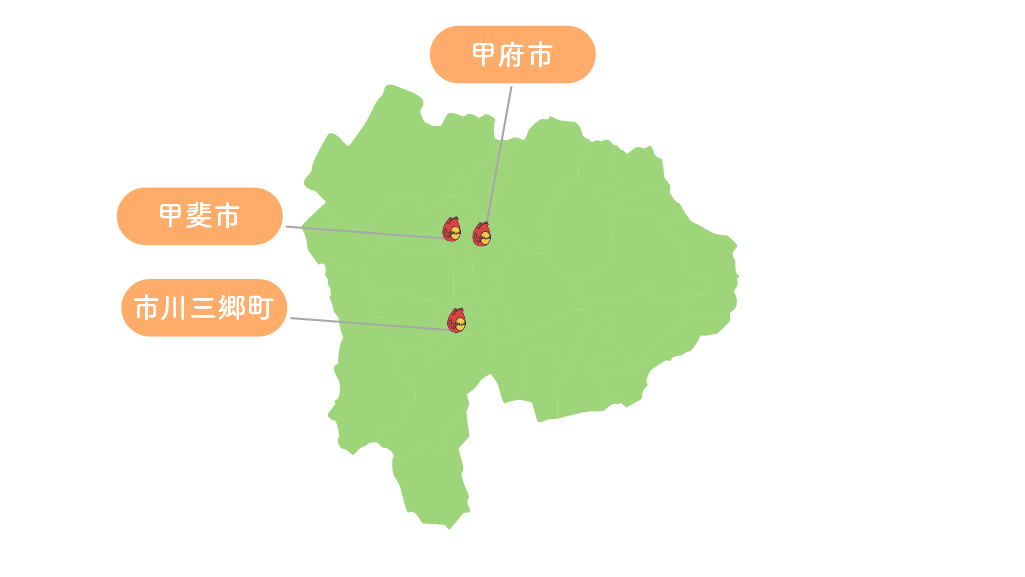

甲州印伝の主な産地は、山梨県甲府市、甲斐市、市川三郷町など、甲府盆地を中心とした地域です。この地域は、武田信玄の時代から城下町として栄え、甲州街道の交通の要所でもありました。また、江戸と信州、駿河、相模を結ぶ交通の十字路に位置し、人と文化が行き交う中で多様な工芸文化が育まれた背景もあります。

周囲を囲む南アルプスや秩父山地には鹿が多く生息し、また漆の木も自生するなど、印伝制作に欠かせない資源が豊富に存在していました。加えて、甲府は古くから宝飾加工や印章彫刻などの手仕事文化が根付き、緻密な技術と審美眼を持つ職人が多く集まっていた土地柄です。こうした自然環境、交通の便、そして文化的蓄積が相まって、甲州印伝という独自の工芸が根付いていったのです。

甲州印伝の歴史

海外の影響を受けながら、甲府の地で進化を遂げた伝統技術

甲州印伝の歴史は、異文化との交流に端を発しながら、日本独自の工芸として成熟していった歩みでもあります。

- 8世紀(奈良時代):鹿革を用いた装飾品や武具の一部が日本で使用されていた。

- 17世紀(江戸時代初期):インドから渡来した漆付けの革製品が「印度伝来」と呼ばれ、これを略して「印伝」と称されるようになる。

- 18世紀(江戸時代中期):印伝の技法が国内に浸透し、袋物や装身具などに活用される。

- 19世紀前半(江戸時代後期):甲府周辺で印伝の制作が盛んになり、袋物として江戸の町人文化に広く浸透。

- 1802年:十返舎一九の滑稽本『東海道中膝栗毛』に印伝が登場し、名産として知られる。

- 19世紀後半(明治時代):信玄袋や巾着袋が国内の博覧会で受賞。甲州印伝の名が全国に広まる。

- 20世紀初頭(大正時代):製品バリエーションが増え、日用品や土産物として人気を博す。

- 1987年(昭和62年):甲州印伝が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。

- 現代:伝統技術を継承しながら、現代的なデザインのバッグや財布などが国内外で高く評価されている。

甲州印伝の特徴

鹿革と漆が織りなす、多彩な意匠と永く愛せる風合い

甲州印伝の魅力は、白く滑らかな鹿革に漆で模様を施す、世界的にも類を見ない伝統技法にあります。鹿革の柔らかさと通気性、軽さに加え、漆の上品な光沢と堅牢性が組み合わさることで、使い込むほどに味わい深くなるのが特徴です。

模様には、長寿を願う「菱菊」、繁栄を象徴する「瓢箪」、春の喜びを表す「小桜」、魔除けや平安を祈る「青海波」、武士に愛された勝利の象徴「蜻蛉」、吉兆の意味を持つ「紗綾型」など、多種多様な意味が込められています。これらの文様は、伊勢型紙を用いた「うるし付け技法」または「燻べ技法」によって表現されます。

日常使いに適した堅牢性と、日本古来の装飾美を融合させた甲州印伝は、実用と美術性を兼ね備えた革工芸品として、今なお多くの人々に愛されています。

甲州印伝の材料と道具

天然素材と緻密な技で仕上げる、甲州の伝統工芸

甲州印伝の制作には、天然の鹿革と漆、そして伝統の道具が用いられます。素材と技法が融合することで、唯一無二の質感と機能美が生まれます。

甲州印伝の主な材料類

- 鹿革:軽く柔らかく、通気性に富み、耐久性にも優れた天然素材。

- 漆:模様の装飾に用いる、日本伝統の塗料。

- 伊勢型紙:細密な模様を表現するための型紙。 ・藁:燻べ技法で使用する煙素材。

甲州印伝の主な道具類

- 焼きごて:鹿革の表面を滑らかに整えるための熱処理用具。

- ヘラ:漆を型紙の上から均一に刷り込むための道具。

- 革すき機:裁断後の革を薄くするために使用。

- ハンマー:縫製後の形状を整えるために使用。

甲州印伝の製作工程

緻密な技の積み重ねが生む、唯一無二の風合い

甲州印伝の製作工程は、一見するとシンプルな袋物のように見えても、その裏側には多くの緻密な職人技が詰まっています。

- 焼きすり

白い鹿革の表面を焼きごてで軽く焦がし、やすりで滑らかに整える。 - 染色

革を黒、紺、茶、えんじ、ワイン色などに染める。革ごとの個体差により、微妙な色合いの違いが出る。 - 荒裁断

金型や型紙に合わせて、大まかに革を切り分ける。無駄が出ないように裁断するには熟練の感覚が求められる。 - うるし付け/燻べ

うるし付け技法では、伊勢型紙を革の上に置き、ヘラで漆を均一に刷り込む。燻べ技法では、筒に巻いた革を藁の煙で燻し、漆模様を定着させる。 - 本裁断・革すき

仕上げ用の金型で正確に裁断し、縫製部分を革すき機で薄く整える。 - 縫製・仕上げ

バッグや財布などの形に合わせて手作業で縫製し、ハンマーで形を整えて仕上げる。

甲州印伝は、古来より受け継がれる技法と自然素材の融合によって生み出される、唯一無二の伝統工芸です。現代の生活に寄り添いながらも、歴史と美を語るその姿は、使うたびに深い愛着を育んでくれます。