三河仏壇とは?

三河仏壇(みかわぶつだん)は、愛知県三河地方で製作されている伝統的な仏壇で、江戸時代より受け継がれてきた信仰文化と木工芸の粋が結晶した逸品です。特に岡崎市・豊橋市・安城市・西尾市を中心に製造が盛んで、細部にわたる緻密な装飾と分業による高度な製作技術で知られています。

欄間彫刻、蒔絵、金箔押し、漆塗りなど多くの専門工程を経て作られるその姿は、ただの仏具ではなく、信仰と芸術が融合した「美の祈壇」とも呼べる存在です。

| 品目名 | 三河仏壇(みかわぶつだん) |

| 都道府県 | 愛知県 |

| 分類 | 仏壇・仏具 |

| 指定年月日 | 1976(昭和51)年12月15日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 8(49)名 |

| その他の愛知県の伝統的工芸品 | 名古屋友禅、名古屋黒紋付染、有松・鳴海絞、三州鬼瓦工芸品、常滑焼、赤津焼、瀬戸染付焼、名古屋桐簞笥、尾張仏具、名古屋仏壇、豊橋筆、岡崎石工品、尾張七宝、名古屋節句飾(全15品目) |

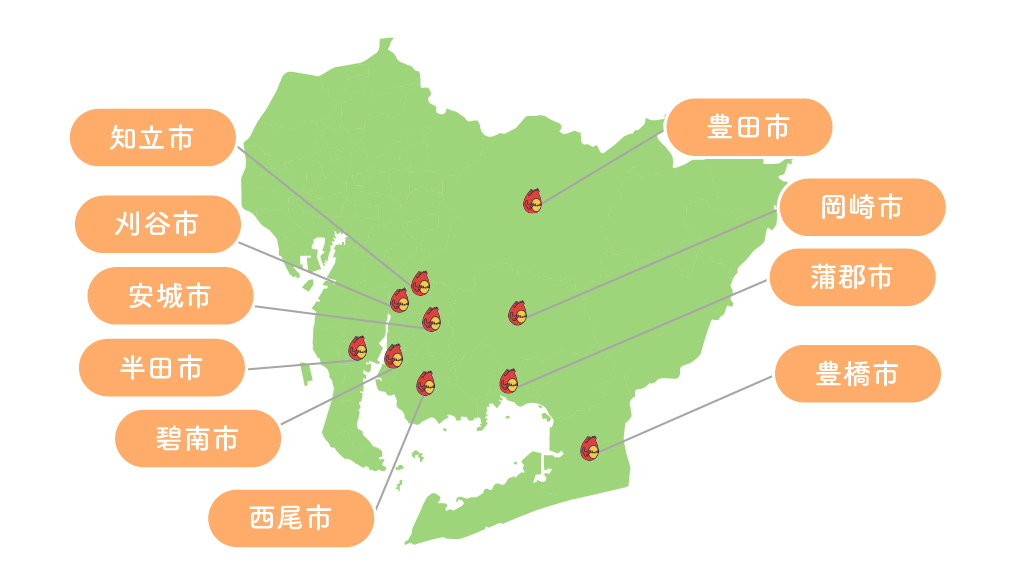

三河仏壇の産地

信仰と木工の文化が交差する三河の風土

主要製造地域

三河仏壇の主産地は、愛知県の岡崎市、豊橋市、安城市、西尾市を中心とした三河地方です。この地域は古来より良質な木材や石材の産地として知られ、特に岡崎は徳川家康の出生地であり、城下町として発展する中で建築や仏教文化が深く根づいてきました。

三河は中世から寺院や浄土宗・浄土真宗の信仰が広まり、江戸時代には檀家制度の普及によって各家庭に仏壇を備える文化が定着しました。また、仏具製作に必要な彫刻・漆塗・金具などの職人が早くから集積し、技術の高度化と専門分業が進んだことも特徴です。

尾張名古屋に近接する立地のため、名古屋仏壇や京仏壇など他地域の意匠や技法も流入し、独自の発展を遂げる素地となりました。武家文化と町人文化の両方が交錯した三河では、格式の中に温かみのある仏壇様式が生み出されていったのです。

三河仏壇の歴史

分業と技術伝承が築いた荘厳の系譜

三河仏壇は、江戸時代中期より本格的な製作が始まり、寺院や武家を中心とした需要に支えられて発展してきました。

- 1700年代中頃(江戸中期):三河地方に檀家制度が普及。岡崎・豊橋の仏壇製作が始まる。寺院建築に携わる職人が仏壇作りに転用される。

- 1764年(明和元年):岡崎の仏壇職人が「金具打ち」「塗師」と分業し、初期の職種分化が始まる。

- 1800年代初頭(江戸後期):彫刻や金具製作を担う専門職人が登場。仏壇装飾に立体的な表現が加わる。

- 1830年代(天保年間):大型仏壇の受注が増え、木地製作・漆塗り・蒔絵など分業体制が確立。

- 1868年(明治元年)以降:廃仏毀釈の影響で一時的に需要が減少するも、都市部で家庭用仏壇が定着。

- 1890年代(明治後期):仏壇の意匠に名古屋や京仏壇の影響が見られ、様式の多様化が進む。

- 1930年代(昭和初期):住宅様式の変化により小型仏壇の需要が増加。業者による販路拡大も始まる。

- 1976年(昭和51年):三河仏壇が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。

- 現代:寺院の修復需要や、新築住宅での和室設置などで新作・修理の両面で活用が進む。

三河仏壇の特徴

精緻な装飾に込められた、祈りと伝統の造形美

三河仏壇の最大の魅力は、約10職種以上にわたる専門職人による分業体制が生み出す完成度の高さにあります。各職人は木地作り、漆塗り、金箔押し、金具細工、彫刻、蒔絵といった特定の技術に特化しており、それぞれの技が融合することで、荘厳でありながらも温かみのある仏壇が完成します。

彫刻では仏教に登場する蓮や天女、雲文様などが細密に彫られ、金具には唐草文や龍、鳳凰が緻密に鍛金されています。漆は国産漆を用いて十数回以上塗り重ねられ、艶やかで奥行きのある仕上がりを見せます。金箔押しや蒔絵も、ただの加飾にとどまらず、仏教世界観を視覚的に表現する役割を担っています。

また、仏壇の扉や内部には「見えないこだわり」が随所に込められており、扉裏や柱の内側にも丁寧な彫刻や蒔絵が施されていることがあります。これは「仏様に見えるところはすべて丁寧に仕上げる」という職人の信念の表れであり、購入者には見えない部分にも一切の手抜きがないことから「隠れた美」に気づいた人が感嘆することもしばしばです。

三河仏壇の材料と道具

地域と伝統が育む、素材と技の共演

三河仏壇の製作には、多種多様な材料と専門工具が使用されます。地場の木材や、伝統的な金属・漆工素材が用いられ、各工程に特化した道具で精密な加工が行われます。

三河仏壇の主な材料類

- ヒノキ:木目が美しく、耐久性・加工性に優れた主要材。

- ケヤキ:力強く重厚な木質で、装飾部に使用。

- 漆(うるし):国産漆を用いた本漆塗り。

- 金箔・金粉:蒔絵・加飾用の貴金属材料。

- 真鍮・銅:金具や蝶番などの素材。

三河仏壇の主な道具類

- 彫刻刀:図柄の表現に応じて、平刀・丸刀・三角刀などを使い分ける。

- 漆刷毛:細部まで均一に塗布できる手製の刷毛。

- 箔押し道具:箔台・箔刷毛・押し鉄など。

- 金具細工用やすり・鋸:精密金具の彫刻・研磨に使用。

- 墨壺・下描き筆:図案の設計に不可欠。

これらの素材と道具を巧みに使いこなすことで、三河仏壇の荘厳な美しさが生み出されます。

三河仏壇の製作工程

一基に込める祈りと技、分業が紡ぐ製作の流れ

三河仏壇の製作工程は、厳密な分業体制のもと、10種以上の職人によって丹念に行われます。

- 木地製作

ヒノキやケヤキを用い、柱や框(かまち)など仏壇の骨組みを組み上げる。伝統的な仕口を用いた精緻な加工。 - 下地塗り

布貼り・下地漆塗り・炭研ぎなどを経て、表面を滑らかに整える。耐久性と艶の基礎を築く重要工程。 - 上塗り

本漆を何度も塗り重ね、鏡面のような艶を出す。気温・湿度に応じて微細な調整が必要。 - 金箔押し

加飾部分に金箔を貼り、荘厳な印象を演出。専用の糊や押し道具を使用。 - 金具製作・取付

唐草文や天女などを施した金具を手打ちで製作し、仏壇全体に調和させて取り付ける。 - 彫刻・蒔絵・内装

欄間や扉、内陣に彫刻や蒔絵を施し、仏壇内部を荘厳に仕上げる。 - 最終組立・検品

すべての部品を組み上げ、最終的な調整と検品を行って完成。

その一基には、信仰と職人の魂が込められた時間と手間の結晶が宿っています。

三河仏壇は、信仰の心と職人の技が融合した日本文化の結晶です。江戸から現代へと続く分業体制により、各工程に高度な専門性が宿り、荘厳さと温かみを兼ね備えた仏壇が生まれます。家族の祈りの場にふさわしい、格調高き伝統工芸です。