名古屋仏壇とは?

名古屋仏壇(なごやぶつだん)は、愛知県名古屋市を中心に製作される伝統的な仏壇工芸です。豪奢な「宮殿御坊造(くうでんごほうづくり)」の構造、金箔や漆、緻密な彫刻を組み合わせた壮麗な装飾、そして釘を一切使わない「組木ほぞ組」による構造美が大きな特徴です。

江戸時代初期から脈々と受け継がれるその技術は、木地師・荘厳師・彫刻師・塗り師など11の専門職による分業体制「八職制(やしょくせい)」によって支えられており、いずれの工程も熟練の手仕事で仕上げられます。祈りの場を荘厳する仏壇としての精神性と、芸術工芸としての完成度を兼ね備えた名古屋仏壇は、日本の仏壇文化を代表する逸品です。

| 品目名 | 名古屋仏壇(なごやぶつだん) |

| 都道府県 | 愛知県 |

| 分類 | 仏壇・仏具 |

| 指定年月日 | 1976(昭和51)年12月15日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 22(104)名 |

| その他の愛知県の伝統的工芸品 | 名古屋友禅、名古屋黒紋付染、有松・鳴海絞、三州鬼瓦工芸品、常滑焼、赤津焼、瀬戸染付焼、名古屋桐簞笥、尾張仏具、三河仏壇、豊橋筆、岡崎石工品、尾張七宝、名古屋節句飾(全15品目) |

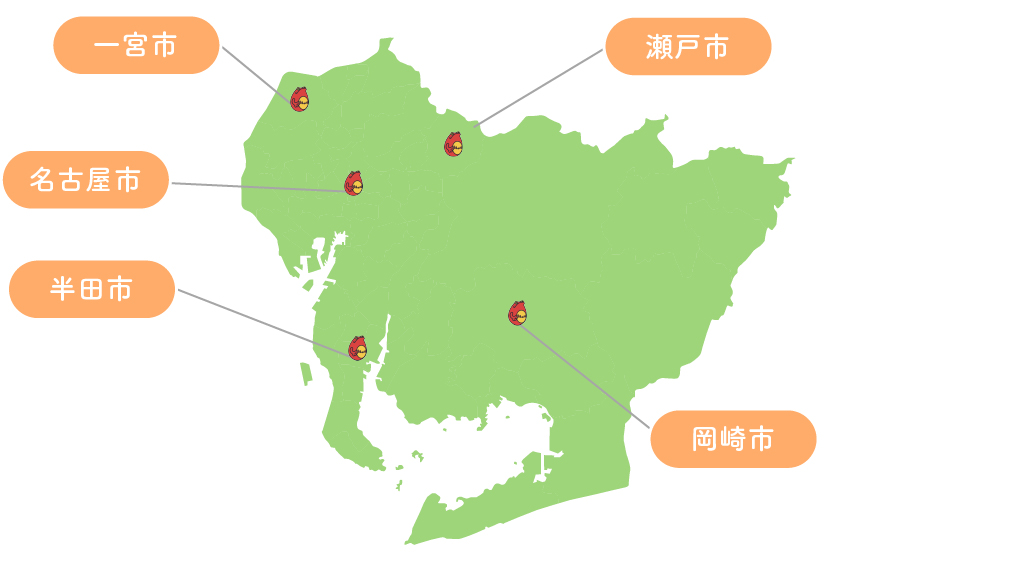

名古屋仏壇の産地

信仰と流通、木材の地の利が生んだ仏壇文化の中心地

主要製造地域

名古屋仏壇の主な産地は、名古屋市を中心に、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市など愛知県内の広範囲にわたります。この地域では、木曽川・長良川・飛騨川といった河川を活用した流通が盛んで、上流の長野県木曽地方や岐阜県飛騨地方から、仏壇づくりに最適なヒノキやケヤキ、ビャクダンなどの銘木が集まりやすい立地にありました。これらの木材は、かつて川を筏で流して名古屋に届けられ、材木問屋が集積する名古屋の城下町に集荷されました。

名古屋は尾張徳川家の城下町として発展し、寺社建築や仏教美術が盛んだった地です。とくに江戸初期、幕府による「宗門改」(寺請制度)の導入により、仏壇の設置が各家庭で義務づけられたことから、信仰と仏壇文化が密接に結びついていきました。尾張藩は産業振興政策の一環として仏壇職人を保護・育成し、技術と販路の両面で支援。こうした行政的後押しも、仏壇産業の地盤を築く大きな力となりました。

木曽三川の合流点に近い名古屋一帯は、古くから水害の被害を受けやすい土地柄でした。そのため、仏壇を床上浸水から守るために高台構造が生まれ、台座内部に仏具を収納できる「みつまくり」構造が定着しました。

このように、地理・文化・気候という三つの要素が複合的に重なり合い、名古屋は日本有数の仏壇産地として伝統を築いてきたのです。

名古屋仏壇の歴史

宗門改から伝統工芸指定まで、信仰とともに歩んだ仏壇製作の系譜

名古屋仏壇は、江戸初期の信仰制度を背景に誕生し、その後の技術革新と社会情勢を受けて独自の美意識と構造を育んできました。

- 1640年(寛永17年):江戸幕府がキリスト教禁止政策の一環として「宗門改」を実施。各家庭に仏壇を置くことが一般化。

- 1650年代〜:尾張藩が仏壇製作を奨励。宮大工・寺大工らが仏壇製作に従事しはじめる。

- 1695年(元禄8年):高木仁右衛門が仏壇専門店「ひろや」を名古屋で創業。名古屋仏壇の商業的製作が本格化。

- 1700年代中頃:仏壇製作において分業体制が形成されはじめ、職人の専門化が進行。

- 1800年代前半(江戸後期):「八職制(やしょくせい)」が確立し、木地師・塗り師・彫刻師などの職分が分化。

- 1868年(明治元年)以降:明治の神仏分離政策により一時的に需要が減退するも、都市部では仏壇需要が根強く継続。

- 1930年代(昭和初期):都市化と共に仏壇の装飾性が増し、装飾金具や蒔絵の高級化が進む。

- 1976年(昭和51年):名古屋仏壇が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。

- 現代:需要の減少により新調注文は減るが、分解・修繕・洗浄による再生需要が増加。持続的継承に注力。

名古屋仏壇は時代の変化に応じてその姿を変えながらも、信仰と伝統工芸の融合という原点を守り続けています。

名古屋仏壇の特徴

細部に宿る信仰の美、構造に息づく暮らしの知恵

名古屋仏壇の最大の魅力は、その豪華で荘厳な構造にあります。寺院建築を模した「宮殿御坊造」は、まるで仏殿を縮小したような存在感を放ち、家の中に小さな聖域を築くかのような空間を演出します。とくに中央の宮殿部分には、組木技法によって数百点にも及ぶ部品が釘を使わずに組み上げられており、荘厳師の高度な技術が息づいています。

名古屋仏壇はまた、日常生活の知恵が反映された構造でもあります。古くから水害が多かった地域のため、仏壇の本体を床上から高く設置する「みつまくり」構造が採用されてきました。これは単なる装飾ではなく、台の内部に仏具を収納できる実用的なスペースとしても機能しています。

装飾においては、金箔押しの華やかさ、漆塗りの深み、蒔絵の繊細さ、彫刻の迫力が相まって、一基の仏壇に様々な伝統工芸が凝縮されています。たとえば、漆塗りの工程では、木目出し塗りや呂色塗り、箔蒔塗りなど複数の技法が部位ごとに使い分けられ、光の当たり方や角度によって異なる表情を見せます。

名古屋仏壇の材料と道具

良材と繊細な道具が生み出す信仰空間の造形

名古屋仏壇には、木曽・美濃・飛騨などから産出される良質な木材と、各工程に適した多様な道具が用いられています。

名古屋仏壇の主な材料類

- ヒノキ:香りと耐久性に優れ、仏壇の構造材に最適。

- ケヤキ:硬く艶のある材で、装飾部材に用いられる。

- シタン・コクタン:深い色調の高級材。扉や飾りに使用。

- ビャクダン・イチイ・セン:香りや質感を活かした部分使い。

名古屋仏壇の主な道具類

- 彫刻刀・鑿(のみ):模様や荘厳の細部を彫り上げる。

- 刷毛・筆:漆塗や蒔絵の塗布・描画に用いる。

- 箔押し用の竹箸:金箔を細やかに押し当てる専用道具。

- 金具用たがね:装飾金具に文様を刻む鉄製の彫刻具。

素材の持ち味を最大限に引き出すため、各工程で最適な道具と手法が選ばれています。

名古屋仏壇の製作工程

11の職人技が結集し、ひとつの祈りのかたちとなる

名古屋仏壇の製作は、八職を中心に、全11職による高度な分業体制で行われます。それぞれの工程は、信仰と工芸をつなぐ専門技術の集積です。

- 木地造り(木地師・天井師)

木材を選定・乾燥後、組木技法によって本体と天井を製作。格子状の天井も手作業で組まれる。 - 宮殿造り(荘厳師)

仏殿様式を再現した内部構造を、数百点の部品を用いて緻密に組み上げる。 - 彫刻(彫刻師)

花鳥風月・天女・獅子・唐草などの意匠を木材に彫り込み、動きと荘厳さを演出。 - 漆塗(塗り師・呂色師)

木地に漆を重ね塗りし、呂色磨きで深みと艶を出す。部位によって技法を使い分ける。 - 蒔絵(蒔絵師)

漆で絵を描いた上に、金粉・銀粉・貝殻を施して加飾。宗派や家紋に応じた絵柄も対応。 - 金箔押(箔置き師)

専用の竹箸で金箔を丁寧に貼り、荘厳部や彫刻に豪華さと神聖さを加える。 - 錺金具造り(内金物師・外金物師)

銅板などにたがねで模様を彫刻し、仏壇内外を装飾する金具を製作。 - 組立(仕組師)

すべての部品を精緻に組み上げ、全体を布で磨き上げて完成させる。

このように、名古屋仏壇は一人の職人で作るものではなく、信頼と技術に裏打ちされた連携によって初めて完成する芸術品なのです。

名古屋仏壇は、11種の職人技が結集した“祈りの工芸”。金箔・漆・彫刻が織りなす荘厳な意匠と、環境に根ざした構造美は、単なる宗教道具を超えた芸術品ともいえます。時代を超えて受け継がれる、信仰と美の結晶です。