名古屋桐箪笥とは?

名古屋桐箪笥(なごやきりたんす)は、愛知県名古屋市および春日井市などを中心に製作される伝統的な木工家具です。名古屋城築城に携わった職人の流れを汲み、江戸時代初期より桐材を用いた高級箪笥として発展してきました。

最大の特徴は、すべて桐材で製作される「総桐箪笥」であること。軽量で湿気に強く、防火性にも優れた桐の特性を生かし、日本の風土に適した収納家具として長く愛されてきました。現在では、婚礼家具としての伝統的な意匠から、現代の住空間に調和するモダンデザインまで、多彩なスタイルが生み出されています。

| 品目名 | 名古屋桐箪笥(なごやきりたんす) |

| 都道府県 | 愛知県 |

| 分類 | 木工品・竹工品 |

| 指定年月日 | 1981(昭和56)年6月22日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 5(23)名 |

| その他の愛知県の伝統的工芸品 | 名古屋友禅、名古屋黒紋付染、有松・鳴海絞、三州鬼瓦工芸品、常滑焼、赤津焼、瀬戸染付焼、尾張仏具、名古屋仏壇、三河仏壇、豊橋筆、岡崎石工品、尾張七宝、名古屋節句飾(全15品目) |

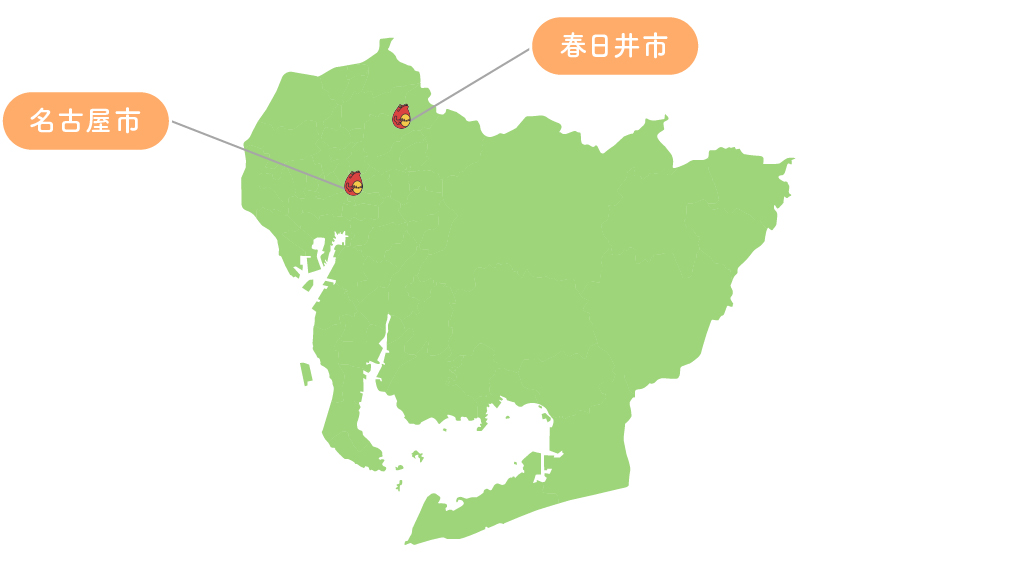

名古屋桐箪笥の産地

城下町に育まれた、家具づくりの文化圏

主要製造地域

名古屋桐箪笥の主産地は、名古屋市を中心とした尾張地方、特に春日井市や北名古屋市などに広がっています。名古屋城の築城を契機に、全国から集まった宮大工や指物師たちがこの地域に定住し、建築・家具製作の高い技術が根付いていきました。

また、尾張徳川家を中心とする武家文化の影響が大きく、格式ある婚礼調度や贈答家具として桐箪笥が重用されました。また、名古屋は江戸・大阪と並ぶ三都のひとつとして商業も盛んで、町人層にも上質な家具が求められるようになり、桐箪笥文化が庶民の間にも広まっていきました。

さらには、濃尾平野特有の夏の高温多湿と冬の乾燥が交互に訪れる厳しい環境下で、湿度に強く伸縮性に優れた桐材が非常に重宝されました。加えて、長野県南部や岐阜県東濃地方など、良質な桐材の産地に近く、材料の調達にも恵まれていたことが、この地域の桐箪笥づくりの継続と発展を支えてきた要因です。

名古屋桐箪笥の歴史

築城技術を受け継いだ、400年の木工系譜

名古屋桐箪笥の歴史は、名古屋城築城とともに始まりました。以降、武家社会から町人文化、近代化と住宅様式の変遷に合わせて形を変えつつ、現在まで受け継がれてきました。

- 1609年:徳川家康の命により名古屋城築城が開始。全国から優秀な大工・指物師が集まる。

- 1615年:城下町としての整備が進む中、職人たちが定住。家具・調度品の製作も本格化。

- 1680年代:武家や商家の婚礼道具として、桐材を使った高級箪笥の需要が増加。

- 1750年代:引き出し構造や蒔絵・金具などの装飾性が加わり、工芸品としての側面が強まる。

- 1868年(明治元年):文明開化とともに庶民階層にも桐箪笥が普及。婚礼家具として定着。

- 1920年代(大正末〜昭和初期):箪笥の量産が始まるが、名古屋では手仕事の高級桐箪笥が存続。

- 1981年(昭和56年):名古屋桐箪笥が経済産業大臣により「伝統的工芸品」に指定される。

- 現代:現代住宅にも合うコンパクトな桐家具やモダンデザインが登場。新旧融合の試みが活発に。

名古屋桐箪笥の特徴

軽やかにして堅牢、機能と美を兼ね備えた総桐家具

名古屋桐箪笥の最大の特徴は、全ての部材に桐材を使用した「総桐」であることです。桐は空気を多く含む軽量な木材でありながら、吸湿・放湿性に優れており、収納物をカビや湿気から守る効果があります。また、燃えにくく、万一の火災でも燃え広がりにくいという性質を持ち、安全面でも評価されています。

引き出しの開閉においては、「吸い付き」と呼ばれる高精度な技法が使われています。これは気密性を極限まで高め、わずかな空気の抵抗を感じながら滑らかに引き出せるという、まさに職人技の真骨頂です。

さらに、表面の仕上げには「砥粉(とのこ)磨き」や「焼き締め」が施され、独特の艶と質感が生まれます。砥粉磨きにより、桐特有の柔らかい繊維をつぶすことなく、なめらかに仕上げることが可能です。焼き締めは、木目を浮かび上がらせる伝統的な技法であり、箪笥一台ごとに異なる木の表情が現れます。

また、金具類には名古屋彫金の技術が応用され、引き手や蝶番に家紋や花鳥風月などの意匠が施されることもあります。こうした細部の意匠は、単なる家具としての枠を超えた美術工芸品としての存在感を与えています。

桐材は古来より「女の子が生まれたら桐を植える」と言われるほど大切にされてきた素材です。娘の嫁入りの頃に箪笥に仕立てて持たせるという風習もあり、桐箪笥は家族の愛情や歴史を内包する特別な家具として扱われてきました。

名古屋桐箪笥の材料と道具

木の呼吸を読む、職人の手と目が活きる道具

名古屋桐箪笥には、厳選された桐材とともに、精緻な加工を可能にする伝統道具が用いられます。

名古屋桐箪笥の主な材料類

- 桐材:軽量で湿度に強く、防火性も高い。総桐箪笥に不可欠な素材。

- 漆・砥粉:表面の仕上げに用いられる。

- 真鍮・鉄:取手や蝶番などの装飾金具に使用。

名古屋桐箪笥の主な道具類

- 鋸(のこぎり):板を寸法通りに切り出す基本工具。

- 鉋(かんな):面を滑らかに整えるための仕上げ道具。

- 鑿(のみ):組手やほぞ穴など精緻な加工に使用。

- 金槌・鋲打ち道具:装飾金具の取り付けに使用。

これらの道具を使い分けることで、反りや歪みを抑えた高品質な桐箪笥が完成します。

名古屋桐箪笥の製作工程

一寸の誤差も許さぬ、精緻なる桐箪笥づくり

名古屋桐箪笥は、木取りから仕上げ、金具の装飾に至るまで、数十にも及ぶ工程を経て完成します。

- 木取り・乾燥

反りを避けるため、桐材を天日で長期乾燥させる。 - 製材

寸法に合わせて切断し、各部材を整形。 - 組立・ほぞ加工

釘を使わず、組手やほぞによる精緻な構造で組み立て。 - 引き出し調整

気密性の高い「吸い付き」を実現するため微調整。 - 砥粉仕上げ

砥粉を用いて面を滑らかに磨き上げる。 - 金具取り付け

蝶番や取手を装飾的に取り付ける。 - 完成検品

最終仕上げと検品を行い、出荷される。

こうして仕上げられた名古屋桐箪笥は、収納具であると同時に工芸品でもあり、暮らしに寄り添う一生ものの家具として、多くの人に愛されています。

名古屋桐箪笥は、名古屋城築城の技術を受け継ぐ職人たちが桐という素材の特性を最大限に生かして生み出した、日本が誇る伝統家具です。機能性と芸術性を兼ね備えたその姿は、現代の暮らしにも静かに寄り添い、使い手の人生とともに歴史を刻んでいきます。