名古屋黒紋付染とは?

名古屋黒紋付染(なごやくろもんつきぞめ)は、愛知県名古屋市および西尾市を中心に生産されている伝統的な黒染め技法です。江戸時代に発祥し、白生地を漆黒に染め上げるとともに、家紋を鮮明に際立たせる工程において、極めて高度な職人技が必要とされます。

その黒は「五倍黒(ごばいぐろ)」とも呼ばれる深みのある染色で、染め上げられる生地は主に礼装用の黒紋付き。結婚式・葬儀・成人式など、人生の節目に用いられる正装にふさわしい威厳と美しさを備えています。染色、紋入れ、蒸し、仕上げといった各工程が高度に分業化され、いずれも職人の勘と技術に支えられています。

| 品目名 | 名古屋黒紋付染(なごやくろもんつきぞめ) |

| 都道府県 | 愛知県 |

| 分類 | 染色品 |

| 指定年月日 | 1983(昭和58)年4月27日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 2(16)名 |

| その他の愛知県の伝統的工芸品 | 名古屋友禅、有松・鳴海絞、三州鬼瓦工芸品、常滑焼、赤津焼、瀬戸染付焼、名古屋桐簞笥、尾張仏具、名古屋仏壇、三河仏壇、豊橋筆、岡崎石工品、尾張七宝、名古屋節句飾(全15品目) |

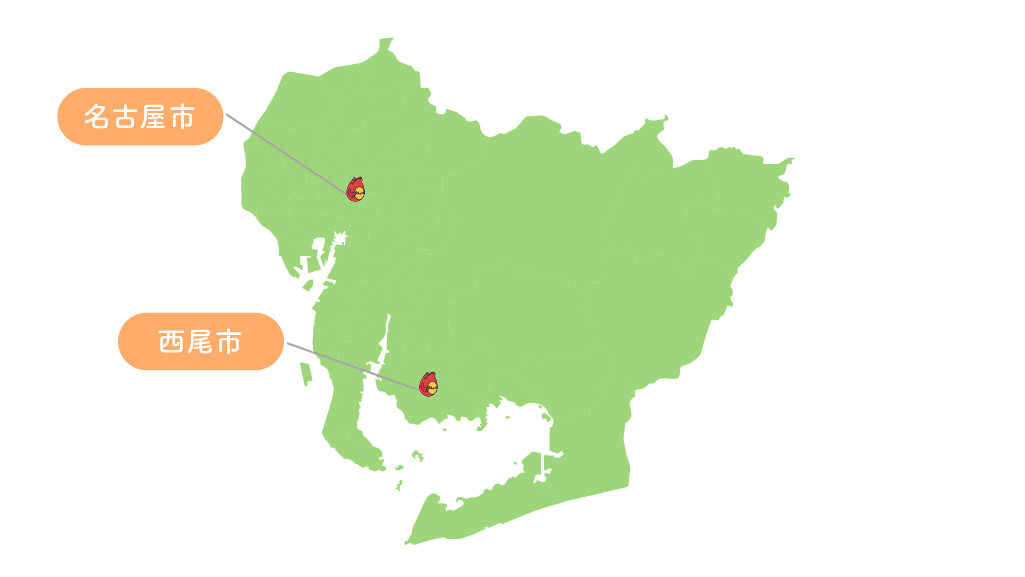

名古屋黒紋付染の産地

城下町文化と染色工芸が交差する、黒の聖地

主要製造地域

名古屋黒紋付染の主産地は、愛知県名古屋市と西尾市です。特に名古屋市は、江戸時代に尾張徳川家の城下町として発展し、武家の礼装や儀式文化が根づいた都市でした。礼節を重んじる風土の中で、格式ある黒紋付きの需要が高まり、それに応える染色技術が磨かれていったのです。

この地では、古くから有松・鳴海絞や名古屋友禅といった染色文化が栄え、染料の調達や染色技術の蓄積も進んでいました。特に名古屋帯に代表される織物産業との連携により、生地の供給から加工、販売までの一大ネットワークが形成されていました。

西尾市では、西三河の豊富な織物生産とともに、黒紋付染の蒸しや水元などの工程を担う工房が点在し、地域をまたいだ高度な分業体制が確立されています。

また、矢田川・庄内川などの豊かな水資源に恵まれ、染め上げ後の「蒸し」や「水洗い」に必要な清浄で豊富な水が得られた点も重要です。夏場の高温多湿な気候は染料の浸透と発色を促し、職人たちはその気象条件に応じた染め加減を習得してきました。こうした自然・文化・産業の融合が、名古屋黒紋付染の技と美を育んできたのです。

名古屋黒紋付染の歴史

武士の礼装から広まった、黒に込めた精神性

名古屋黒紋付染の系譜は、江戸時代初期にさかのぼります。各時代の需要と文化に応じて技法を発展させ、現代まで脈々と継承されてきました。

- 1600年代初頭(江戸初期):尾張藩主・徳川義直の時代、城下町として整備が進む中、武士の礼装として黒紋付きの需要が高まる。

- 1670年代:黒染めと家紋入れの専門職が現れ、分業体制が形成されはじめる。

- 1720年代:藩士の裃(かみしも)や喪服としての黒染めが一般化し、需要拡大。

- 1750年代:防染糊や紋型紙の技術が進化し、繊細な紋の再現が可能に。

- 1800年代初頭:庶民の間にも黒紋付きが普及し、町人階級にも需要が広がる。

- 1870年代(明治初期):文明開化により洋装が浸透するが、冠婚葬祭の場での黒紋付きは定着。

- 1920年代(大正末〜昭和初期):儀礼文化の再評価とともに、黒紋付きの品質向上が進む。

- 1950年代後半:機械化による大量生産の流れの中でも、名古屋では伝統技法が堅持される。

- 1983年(昭和58年):名古屋黒紋付染が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。

- 現代:レンタル衣装や現代和装の需要とともに、復元やリメイクの依頼も増加。後継者育成への取り組みが本格化。

名古屋黒紋付染の特徴

漆黒が映す礼と誇り、白紋が宿す家の記憶

名古屋黒紋付染の最大の特徴は、何といっても「五倍黒」と呼ばれる深く美しい黒色です。この黒は、通常の黒染めの数倍の染料濃度で繰り返し染め上げられることで、光の角度によって青みがかったり、赤みを帯びたりと表情を変える奥行きのある黒へと仕上がります。単なる「黒」ではなく、見る人の立ち位置や照明環境によって印象が変わる「生きた色」なのです。

そして、そこに施される「家紋」は、紋型紙と手描きの技術によって白く抜かれ、その正確無比な造形が黒の中にくっきりと浮かび上がります。直径3〜5センチほどの円内に、複雑な植物文様や幾何模様を描く技は、まさに“絹のキャンバス”に施されたミニチュアの美術品といえるでしょう。

さらに、「蒸し」と「水元(みずもと)」と呼ばれる工程を経て、黒の色味が安定し、長期間使用しても褪色しにくいのも特筆すべき点です。実際、30年以上前に染められた黒紋付きが今も礼装として使われている例もあり、その耐久性と美しさの両立は、まさに職人技の結晶です。

名古屋黒紋付染の材料と道具

黒の深みを操る、染めと紋の手技

名古屋黒紋付染には、生地・染料・道具のすべてに吟味された素材と長年の経験が求められます。

名古屋黒紋付染の主な材料類

- 白生地(絹):紋付き用の高級反物。滑らかで発色がよいものを使用。

- 黒染料(酸性染料または合成染料):深い黒を出すための特殊な染料。高濃度で染色する。

- 紋糊(もんのり):紋の形を白く残すための防染糊。型紙とともに用いられる。

名古屋黒紋付染の主な道具類

- 紋型紙:家紋の形を正確に転写するための型。和紙と柿渋で作られる。

- 染筆:紋の細部を手描きで仕上げる筆。穂先の形状が重要。

- 蒸し機:染料を繊維に定着させるための高温蒸し装置。

- 水洗い槽:余分な染料を洗い流す。水の質も重要。

- 張り板・刷毛:乾燥・仕上げ時に布を伸ばし、美しい張りを保つための道具。

これらの素材と道具を繊細に使いこなすことで、「深黒」と「精緻な紋」の世界が実現されるのです。

名古屋黒紋付染の製作工程

白に命を吹き込む、礼装染めの職人技

名古屋黒紋付染は、染め・紋入れ・蒸し・水元・仕上げといった分業工程で構成されています。

- 白生地の準備

染めムラを防ぐため、生地の張りや汚れを丁寧に整える。 - 紋入れ

紋型紙を使って糊を置き、紋の部分に染料が入らないよう防染。 - 黒染め

高濃度の染料で丁寧に染色。繊維の奥まで染料を浸透させる。 - 蒸し

100℃前後の蒸気で定着させる。時間と温度の管理が発色を左右する。 - 水元(みずもと)

水で余分な染料を洗い流し、色ムラを除去。 - 乾燥・仕上げ

専用の張り板で布を伸ばし、刷毛やアイロンで整える。

こうして染め上げられた黒紋付きは、ただの衣服ではなく、人生の節目を彩る「礼の象徴」として現代に息づいています。名古屋黒紋付染は、黒という色の奥深さと、職人の誇りが織りなす格式美の結晶なのです。

名古屋黒紋付染は、黒の深みと白の清冽さが織りなす格式ある染色技法です。江戸から現代へと続く礼装文化の中で受け継がれてきたこの技は、人生の節目に寄り添う“儀礼の衣”として、今なお静かに人々の心に響き続けています。