奈良筆とは?

奈良筆(ならふで)は、奈良県奈良市を中心に製作されている伝統的な毛筆工芸品です。1200年もの歴史を持ち、遣唐使として唐に渡った空海(弘法大師)が持ち帰った筆づくりの技術を受け継いだとされています。

その最大の特徴は、山羊・馬・鹿・狸・イタチ・テン・ムササビ・リスなど、十数種類の動物の毛を使い分ける「ねりまぜ法」にあります。毛の種類だけでなく、部位や採取時期によっても異なる毛質を、筆匠と呼ばれる職人が見極め、最適な配合比で練り合わせていくのです。

しなやかさと弾力を兼ね備えた奈良筆は、書道はもちろん、美術用、化粧筆、カラー筆ペンなど多彩な用途に広がりを見せています。

| 品目名 | 奈良筆(ならふで) |

| 都道府県 | 奈良県 |

| 分類 | 文具 |

| 指定年月日 | 1977(昭和52)年10月14日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 7(13)名 |

| その他の奈良県の伝統的工芸品 | 高山茶筌、奈良墨(全3品目) |

奈良筆の産地

千年の都・奈良が育んだ、筆と信仰と学びの風土

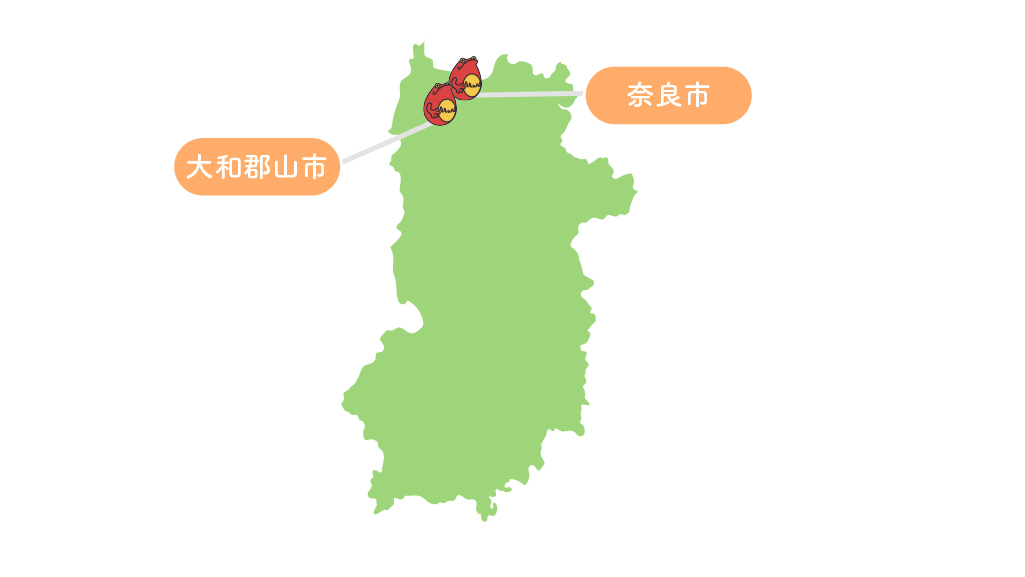

主要製造地域

奈良筆の主産地は奈良県奈良市とその周辺地域です。奈良は710年に平城京が置かれて以来、日本の政治・文化・宗教の中心として栄え、多くの寺社仏閣が建立されました。奈良筆の発展には、こうした歴史的背景が大きく関係しています。特に、仏教文化の中で重要視された写経において、毛筆は不可欠な道具でした。東大寺・興福寺・薬師寺といった有力寺院では、修行の一環として経文を筆写する文化が根づき、それを支える筆づくりが奈良の地場産業として定着していったのです。

また、奈良には古くから教育機関や学問所も多く存在し、万葉仮名や漢字文化の普及にも寄与してきました。平安・鎌倉期の貴族や僧侶、近代においては書道家や教育関係者など、あらゆる“書く人々”にとって、奈良筆は身近な存在でした。

自然条件も、筆づくりに適していました。奈良盆地は四方を山に囲まれ、野生動物が多く生息していたため、山羊や鹿などの良質な毛を比較的容易に入手できました。また、筆軸に使う竹や木材も、奈良県南部の山間部で豊富に産出されてきました。

こうした宗教文化、学問の伝統、自然環境が重なり合い、奈良は日本における毛筆の中心地としての地位を築いてきたのです。

奈良筆の歴史

弘法大師が伝えた技、千年の時を超える職人技の系譜

奈良筆のはじまりは、平安時代初期に遡ります。その歴史は日本書道の歩みと深く結びついています。

- 804年(平安時代初期):空海(弘法大師)が遣唐使として唐に渡り、筆づくりの最新技術を習得。帰国後、奈良で筆匠に技術を伝えたとされる。

- 9世紀末〜10世紀:東大寺・興福寺などでの写経活動が活発化し、筆の需要が増大。筆工房が周辺に点在し始める。

- 1185〜1333年(鎌倉時代):禅宗や仏教教学の広まりに伴い、僧侶の書写活動が盛んに。奈良筆の製造技術も向上する。

- 1336〜1573年(室町時代):書院造の発展とともに、仮名や和様の書風が定着。柔らかく繊細な筆が好まれるようになる。

- 17世紀初頭(江戸時代初期):筆の穂を動物毛のみで形成する「無芯筆」が誕生し、奈良筆の構造が現在の形に近づく。

- 1688〜1704年(元禄年間):書道文化の隆盛に伴い、銘筆が求められるようになる。奈良筆に名工が続出。

- 1868〜1912年(明治時代):学制改革により、全国の学校で毛筆が導入。大量生産体制のもとで奈良筆の知名度が全国に広がる。

- 1912〜1945年(大正〜昭和初期):書道教育が国語教育に組み込まれ、筆需要がピークに。多くの筆工房が奈良に集まる。

- 1977年(昭和52年):奈良筆が経済産業大臣により「伝統的工芸品」に指定される。

- 現代:カラー筆ペンや化粧筆など新商品が登場。伝統と革新が共存する筆づくりへと進化。

奈良筆の特徴

一本の筆に宿る知恵と感性、書く者の心に寄り添う道具

奈良筆の最大の魅力は、多種多様な動物毛を組み合わせて仕上げる「ねりまぜ法」にあります。動物の毛は種類だけでなく、部位や季節、年齢によって性質が異なるため、職人の目利きと経験が不可欠です。山羊の毛は柔らかく墨含みがよいため、写経や仮名用に適し、馬毛はしっかりした筆圧を表現するのに向いています。狸やテンの毛はしなやかで細かい表現が可能であり、鹿毛はコシの強さから力強い書風に好まれます。

このように、それぞれの毛の“個性”を活かしながら、穂先の長さ・太さ・硬さ・墨含み・まとまり・返り具合といった全体のバランスを調整していくことで、用途に応じた理想的な書き味を実現しています。

さらに近年では、奈良の伝統色をテーマにしたカラー筆ペンや、美術筆・化粧筆への応用展開も進み、日常生活の中に奈良筆の技術が自然に溶け込むよう工夫されています。

奈良筆の材料と道具

十種の毛が織りなす筆の個性、職人の選別眼が光る

奈良筆づくりには、素材の毛の選別と調整が極めて重要です。筆一本に多種多様な素材が緻密に組み合わされています。

奈良筆の主な材料類

- 山羊毛:柔らかく墨含みが良い

- 馬毛:適度な硬さと弾力

- 鹿毛:コシが強く、跳ね返るような筆圧

- タヌキ・イタチ・テン:しなやかさや滑らかさを演出

- ムササビ・リス:希少な高級素材として用いられる

- 竹・木(筆軸用):耐久性と筆との相性を考慮して選定

奈良筆の主な道具類

- くし:毛の整毛や異物除去に使用

- 灰・鹿皮:毛をもみ、油分を除去する下処理道具

- コマ:芯を成形するための筒型器具

- 麻糸・焼きごて:根元を固めて穂を形成

- ふのり:仕上げ時に用いる天然糊

多様な素材を熟練の技で調整することで、奈良筆独自の書き味が生まれています。

奈良筆の製作工程

毛の命をまとめあげる、繊細にして緻密な筆づくりの全行程

奈良筆は、素材の処理から組み立て、仕上げまで、およそ半年をかけて完成します。一本の筆に宿る技の積み重ねをご紹介します。

- 毛の選別と準備

毛にくしを入れて綿毛を除去し、灰でもみ、炭火で温めて油分を抜き、鹿皮でさらにもみ込む。 - ねりまぜ

毛を水に浸して平らにし、穂の性質に応じて複数の毛を組み合わせ、均等に混ぜる。 - 芯立て・上毛着せ

練り混ぜた毛に糊を加え、コマを用いて芯の太さを成形し、上毛を巻きつけ穂の形に仕上げる。 - おじめ

穂の根元を麻糸で縛り、焼きごてで焼き固めて毛抜けを防ぐ。 - 穂の取り付け

穂の太さに合わせて軸の中を削り、接着する。 - 仕上げ

ふのりを染み込ませて穂の形を整え、乾燥させて完成。

完成した奈良筆は、書道家やアーティストにとって、単なる道具ではなく筆先に心を託すための「相棒」となる逸品です。

奈良筆は、ただの書道具にとどまらず、日本人の精神性や文化を支えてきた「知の道具」とも言える存在です。1200年以上前に空海によってもたらされた技法は、奈良の風土と職人の手を通じて受け継がれ、多種多様な動物毛を組み合わせる「ねりまぜ法」によって、書く人の感性に寄り添う筆が生み出されています。