新潟漆器とは?

新潟漆器(にいがたしっき)は、新潟県新潟市および加茂市を主産地とする漆器で、江戸時代初期から受け継がれる多様な塗りの技法を特徴としています。中でも、竹の節や肌合いを漆でリアルに表現する「竹塗(たけぬり)」をはじめとする、創意に富んだ「変わり塗り」は全国的にも珍しく、“塗りの宝庫”とも呼ばれるほどです。

伝統的な椀や膳などの器類はもちろん、現代では建築やインテリア分野にも応用されており、漆の美を現代の暮らしに取り入れる取り組みも活発に行われています。

| 品目名 | 新潟漆器(にいがたしっき) |

| 都道府県 | 新潟県 |

| 分類 | 漆器 |

| 指定年月日 | 2003(平成15)年3月17日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 0(3)名 |

| その他の新潟県の伝統的工芸品 | 塩沢紬、小千谷縮、小千谷紬、村上木彫堆朱、燕鎚起銅器、十日町絣、越後三条打刃物、越後与板打刃物、本塩沢、十日町明石ちぢみ、羽越しな布、三条仏壇、加茂桐箪笥、新潟・白根仏壇、長岡仏壇、佐渡無名異焼(全17品目) |

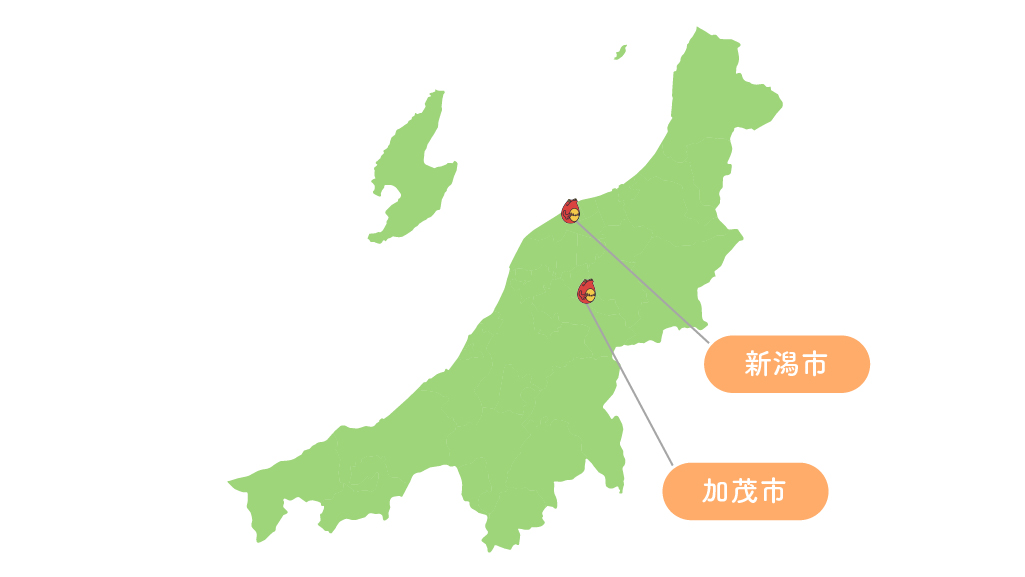

新潟漆器の産地

北前船と雪国の知恵が育てた、創意ある塗りの文化

主要製造地域

新潟漆器の主産地は、新潟市および加茂市。特に新潟市の旧市街「古町」周辺は、江戸時代に北前船の寄港地として栄え、各地の技術や物資が集まる交易都市でした。こうした交流の中で、秋田から伝わった春慶塗をはじめ、他地域の漆技法を取り入れながら独自の進化を遂げたのが新潟漆器です。

加茂市では木地づくりに適した広葉樹と清らかな水資源が豊富で、漆器木地の生産地として重要な役割を果たしてきました。冬の低温多湿な気候も、漆の乾燥に最適とされます。

新潟漆器の歴史

交易都市・新潟が育んだ、塗り文化の集積地

新潟漆器は、北前船による交易のなかで多彩な技術を取り入れながら独自に進化してきました。地場の職人と木地産地との連携によって、多様な変わり塗り技法が開花し、近代には実用品・美術品として全国に広がりました。

- 1610年代(慶長年間):北前船交易の拠点として新潟湊が発展。全国から物資・技術が集まる。

- 1638年(寛永15年):新潟市古町に「椀店(わんだな)」が設置され、漆器製造が制度的に保護される。

- 17世紀後半〜18世紀初頭:秋田から伝来した春慶塗の技術をもとに、塗り文化が発展。地元職人が各地の技法を吸収。

- 18世紀(江戸時代中期):「竹塗」「石目塗」「磯草塗」など、独自の変わり塗りが確立。漆器が贈答品や婚礼道具として定着。

- 19世紀(幕末〜明治初期):加茂市の木地職人との連携が進み、産地間分業が確立。漆器の輸出も試みられる。

- 20世紀前半(昭和初期):都市生活の中で新潟漆器が実用品として広く普及。

- 2003年(平成15年):新潟漆器が経済産業大臣により「伝統的工芸品」に指定される。

新潟漆器の特徴

変わり塗りに宿る、遊び心と技巧の結晶

新潟漆器の最大の特徴は、変化に富んだ塗り技法にあります。特に「竹塗」は、錆下地によって竹の節を立体的に表現し、色漆で本物の竹のような質感を再現する技法で、その完成度はしばしば本物と見間違えるほど。他にも、ザラついた石肌のような「石目塗」、海藻を散らしたような「磯草塗」など、職人たちの遊び心と高い技術が融合した独自の表現が多く見られます。

また、新潟漆器は塗膜が丈夫で長持ちするため、実用品としても高く評価されてきました。現代では建築や家具、照明などインテリア分野への応用も進められ、漆の可能性を広げる動きが活発です。

新潟漆器の材料と道具

地の素材と塗りの技術を支える手仕事の道具たち

新潟漆器の製作には、木地の選定から塗りまで一貫した工程があり、その一つひとつに精密な道具と素材が用いられます。塗りの種類によって使われる材料や道具も異なり、変わり塗りには独特の工程が加わります。

新潟漆器の主な材料類

- 天然漆:漆の木から採れる自然由来の樹液。

- 木地材:トチ、ミズメザクラ、ケヤキなどの広葉樹が多く使われる。

- 錆下地:地の粉(珪藻土)と漆を混ぜて作る。立体感を出すための基礎材料。

- 色漆:顔料と漆を混ぜたもの。竹塗や石目塗に使用。

新潟漆器の主な道具類

- 刷毛(はけ):漆を均一に塗布するための筆。人毛などで作られる。

- ヘラ:下地や錆を塗るための平たい道具。

- 乾燥室(室〈むろ〉):漆を適温・高湿で乾燥させる専用の部屋。

- 研磨道具:砥石や炭粉、炭紙など。塗膜の平滑化や艶出しに使用。

こうした材料と道具が揃ってはじめて、新潟漆器の独特な質感と表現が生まれます。

新潟漆器の製作工程

一塗り一研ぎに込められた、変化と重なりの美

新潟漆器の製作は、木地製作から下地、塗り、研ぎ、上塗りまで十数工程にわたります。変わり塗りの場合は、さらに特殊工程が加わります。

- 木地製作

椀や盆など、用途に応じた木地を成形する。 - 下地塗り(錆下地含む)

生漆と地の粉を用いて下地を作り、凹凸を整える。竹塗ではこの段階で節を作る。 - 中塗り・研ぎ

漆を塗って乾燥させ、炭や砥石で研ぎ上げる。繰り返して平滑な面を形成。 - 色漆塗り・装飾

竹塗や磯草塗などの意匠を施す工程。手描きや型押し、撒き貝なども用いられる。 - 上塗り(仕上げ塗り)

最後に透明または色漆を塗り、艶と保護膜を整える。 - 乾燥・検品

室で十分に乾燥させ、細部を検品して完成。

これらの工程には、塗っては研ぎ、研いでは塗るという漆器特有の“積層美”が息づいており、手仕事の積み重ねが新潟漆器の深い風合いを生んでいます。北前船の文化と職人の技が育んだ新潟漆器。変わり塗りの美しさと実用性を併せ持つこの漆器は、暮らしに伝統の彩りを添えてくれます。