大堀相馬焼とは?

三技法が織りなす、詩情ある日用のうつわ

大堀相馬焼(おおぼりそうまやき)は、福島県双葉郡浪江町大堀地区を発祥とする伝統的な陶器です。江戸時代初期に開窯され、以後300年以上にわたり地域に根差した焼き物として発展してきました。

最大の特徴は、「青ひび」と呼ばれる貫入(かんにゅう)釉による青緑の美しいひび模様、「走り駒」と呼ばれる勇壮な馬の絵柄、そして断熱性と強度を高める「二重焼」という構造技法にあります。これら三技法が一体となり、見た目の美しさと機能性を兼ね備えたうつわが誕生します。

東日本大震災後、浪江町の窯元は一時的に県内外へ避難・移転を余儀なくされましたが、現在は復興の象徴として新たな地でも製作が続けられており、伝統の火は静かに燃え続けています。

| 品目名 | 大堀相馬焼(おおぼりそうまやき) |

| 都道府県 | 福島県 |

| 分類 | 陶磁器 |

| 指定年月日 | 1978(昭和53)年2月6日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 3(10)名 |

| その他の福島県の伝統的工芸品 | 奥会津昭和からむし織、会津塗、会津本郷焼、奥会津編み組細工(全5品目) |

大堀相馬焼の産地

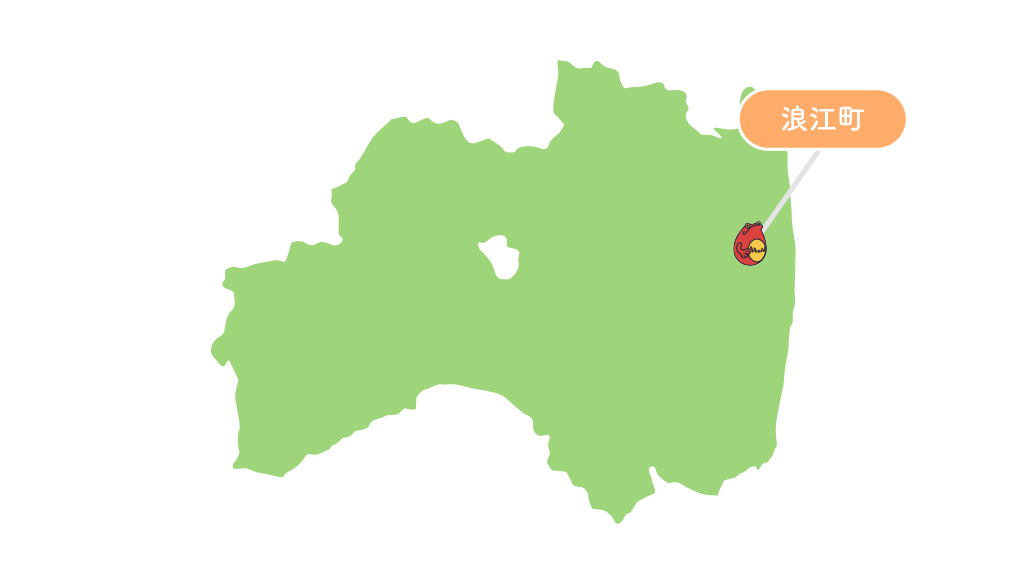

馬とやきものが共存した、浜通りの風土が育む陶郷

大堀相馬焼の主産地は、福島県双葉郡浪江町大堀地区です。ここはかつて相馬中村藩の藩領に位置し、藩の経済・文化の中核を担う地域でした。特に相馬野馬追に代表される馬文化の存在が、走り駒の意匠に象徴されるように、大堀相馬焼の造形美と精神性に深く結びついています。

また、この地には陶芸に適した鉄分を含む良質な粘土層が広がっており、さらに阿武隈山地に源を持つ豊かな水系や、薪窯に必要な森林資源にも恵まれていました。こうした地理的条件が、17世紀からの窯業定着を後押ししました。

さらには、江戸時代中期から庶民の暮らしに根差した雑器が多く生産され、相馬藩の御用窯として武家から庶民まで広く支持されました。民藝運動の影響もあり、素朴で実用的な美を持つ器として再評価された経緯もあります。

大堀相馬焼の歴史

藩の庇護から震災復興まで、300年の技術継承

大堀相馬焼は、江戸時代に相馬中村藩の庇護のもとで発展した陶器であり、歴史はおよそ300年以上にわたります。

- 1684〜1704年(元禄年間): 陶工・半谷休閑が大堀で開窯。相馬藩の奨励により陶器生産が開始される。

- 1716〜1736年(享保年間): 庶民の生活雑器(鉢・皿・徳利など)を中心に製造拡大。販路が相馬藩領内に広がる。

- 1748〜1751年(寛延年間): 貫入釉の使用が本格化。青ひび模様の器が登場し始める。

- 1804〜1818年(文化年間): 馬をモチーフにした「走り駒」文様が誕生。武士文化と庶民文化の融合が進む。

- 1854〜1860年(安政年間): 技術研鑽により施釉法・絵付け技術が安定。全国への販路が拡大。

- 1868〜1912年(明治期): 二重構造の器「二重焼」技法が考案され、湯呑や急須の主力商品化が進む。

- 1930年代(昭和初期): 民藝運動の影響で実用陶器として再評価。美術的観点からの注目が高まる。

- 1978年(昭和53年): 大堀相馬焼が経済産業大臣により「伝統的工芸品」に指定される。

- 2011年(平成23年): 東日本大震災と原発事故により浪江町の全窯元が避難。生産中断の危機に直面。

- 令和期: 二本松市や会津若松市などで活動再開。新設された施設で後継者育成と技術継承が進む。

大堀相馬焼の特徴

暮らしに映える美と機能、三技法の詩情

大堀相馬焼の魅力は、「青ひび」「走り駒」「二重焼」という三つの特色に集約されます。まず「青ひび」は、器の表面に細かく入る貫入模様で、釉薬の冷却時に自然に生じます。この青みを帯びたひび模様は、ひとつとして同じものがなく、まるで器の表面に霜が降りたような繊細さと詩情を漂わせます。とくに光を受けた時に淡く輝く様子は、まさに「使う景色」と呼べる風合いです。

「走り駒」は、藩政時代に軍馬の育成が盛んだった背景を受け、馬が疾走する姿を筆一本で一筆描きする技法です。馬の脚が描かれていないことが多いのは、躍動感を強調するための表現手法であり、見る者に“駆ける姿”を想像させる余白の美とも言えるでしょう。

「二重焼」は、器を二重構造にすることで断熱性と保温性を高めた技法で、熱い飲み物を入れても手が熱くならず、冷めにくいという実用的な長所があります。内側の器と外側の器をわずか数ミリの空間で貼り合わせる高度な技術は、全国でも例を見ない構造です。

大堀相馬焼の材料と道具

青ひびを生む土と釉、筆と炎の対話

大堀相馬焼は、地元で採取される陶土と独自に調合された釉薬によって、あの青ひびや深みある色合いが生まれます。絵付けや二重成形にも、繊細な技術と道具が不可欠です。

大堀相馬焼の主な材料類

- 陶土(大堀地区の粘土):鉄分を含み、焼成により温かみある地肌を形成。

- 釉薬:貫入を生む釉の調合が重要。酸化焼成で青みを帯びる。

- 呉須:走り駒を描くための顔料。にじみやすく、速筆での描写が求められる。

大堀相馬焼の主な工具類

- ロクロ:手回し・電動ともに使用され、成形の基本を担う。

- 面取り道具:二重焼の際、合わせ目や口元を整える。

- 筆:走り駒を一筆描きするための専用筆。毛先のまとまりが命。

- 焼成窯:ガス窯・電気窯が主流。かつては登窯や穴窯も使用された。

こうした土・釉・筆・炎が織りなす微妙なバランスによって、大堀相馬焼の表情豊かなうつわが完成します。

大堀相馬焼の製作工程

三百年の技が宿る、手仕事の流れ

大堀相馬焼は、素材の選定から焼成・絵付け・仕上げに至るまで、分業と手仕事による丁寧な工程を経て生まれます。

- 土練り・土作り

採土後、水簸や練り上げを行い、成形に適した粘りと均質さを持つ陶土に仕上げる。 - 成形

ロクロや手びねりで器を成形。二重焼では内器・外器を別に作り、精度を高めておく。 - 乾燥・接着

絶妙なタイミングで接着し、二重構造に仕上げる。乾燥ムラによる歪みを防ぐ技術が求められる。 - 素焼き

800℃前後で素焼きし、器の強度を増す。 - 絵付け

呉須を使って「走り駒」を一気に描く。筆先の速度と力加減に高度な熟練が要される。 - 施釉

青ひびを生む釉薬を全体に施す。厚みやムラで貫入の表情が変わるため、繊細な作業。 - 本焼き

約1,200℃の高温で焼成。冷却過程で貫入が発生し、器が完成する。 - 仕上げ・検品

歪みやひび、模様の出方を一つひとつ確認し、丁寧に選別・出荷する。

大堀相馬焼は、青ひびの繊細な美しさ、走り駒の動的な意匠、二重焼の実用的機能という三技法が調和した、福島の風土が生んだ陶芸の結晶です。伝統と再生の物語をまといながら、今も暮らしに寄り添い続けています。