大館曲げわっぱとは?

大館曲げわっぱ(おおだてまげわっぱ)は、秋田県大館市を中心に製作される伝統的な木工品で、秋田杉の薄板を熱で曲げて成形する「曲物(まげもの)」の一種です。

弁当箱やおひつ、せいろなどの器類として広く知られ、その魅力は何といっても、木目の美しさ、爽やかな杉の香り、そして抜群の通気性と調湿性にあります。ご飯を美味しく保つ機能性と、暮らしに馴染む佇まいを兼ね備えた、実用性と芸術性の融合した工芸品です。

| 品目名 | 大館曲げわっぱ(おおだてまげわっぱ) |

| 都道府県 | 秋田県 |

| 分類 | 木工品・竹工品 |

| 指定年月日 | 1980(昭和55)年10月16日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 13(19)名 |

| その他の秋田県の伝統的工芸品 | 川連漆器、樺細工、秋田杉桶樽(全4品目) |

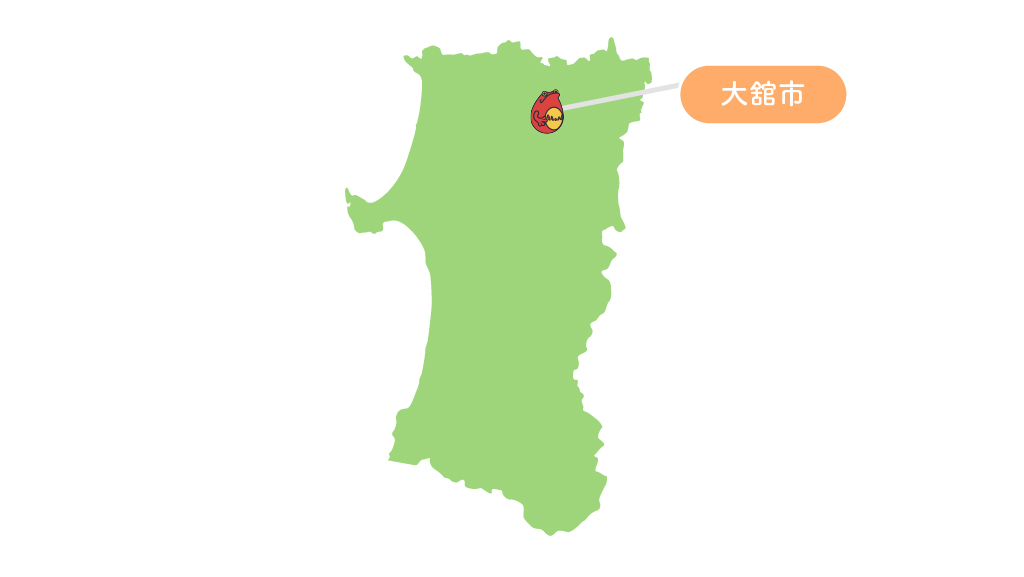

大館曲げわっぱの産地

杉とともに生きる町、大館の風土と木工文化

大館曲げわっぱの産地・秋田県大館市は、県北部に位置し、米代川と長木川の合流地点を中心に市街地が広がっています。周辺には広大な山林が広がり、かつては天然の秋田杉が豊富に自生していました。寒冷な気候により成長が遅く、年輪の詰まった杉材は、高い強度としなやかさ、美しい柾目を生み出します。

江戸時代に秋田藩(久保田藩)の支藩として大館が栄え、大館城の城下町として町人文化が根づきました。特に佐竹西家の保護政策により、武士や農民たちが副業として曲げわっぱ製作に従事し、地域経済の中核を担う工芸となりました。米代川を使った舟運によって、製品は山形・新潟・関東へと広がり、秋田の名産品として定着していきます。

この地域では、湿度が高く雪深い冬を持つため、調湿性に優れた木製品が重宝されてきました。また、春から秋にかけての安定した乾燥気候は、木工製品の製作と乾燥に最適で、自然条件が工芸技術の発展を後押ししています。

大館曲げわっぱの歴史

山の民具から武士の副業へ、1300年の系譜

大館曲げわっぱのルーツは、約1300年前に山仕事を営む人々が、生活用具として作った柾目板の曲物にさかのぼります。

- 8世紀以前(奈良・平安時代): 秋田の山間部で、林業従事者が柾目板を使った曲物を生活用品として製作。

- 16世紀末(安土桃山時代): 秋田杉の有用性が城下町を中心に認識され始める。

- 1602年(慶長7年): 佐竹義宣が出羽久保田藩へ国替え。大館は支藩・大館藩の中心地として整備。

- 1600年代前半: 大館城主・佐竹西家が、領内の貧困対策として秋田杉を活用した副業政策を開始。下級武士に曲げわっぱ製作を推奨。

- 1700年代: 曲げわっぱの技術が洗練され、弁当箱・おひつ・茶器など多様化。関東・東北各地へ販路が拡大。

- 1870年代(明治初期): 近代化のなかで木工品需要が再評価され、大館曲げわっぱも家庭用品として定着。

- 1950〜60年代(昭和30年代): 高度経済成長期に入り、合成樹脂や金属容器に押され生産量が減少。

- 1980年(昭和55年): 大館曲げわっぱが経済産業大臣により「伝統的工芸品」に指定される。

- 2013年(平成25年): 天然秋田杉の伐採が禁止に。以後、人工林材の活用と環境保全型の生産体制へ移行。

- 2020年代(現代): サステナブルな暮らしへの関心とともに、天然素材の弁当箱として再評価。国内外で人気が高まる。

素材と伝統の融合を守りながら、現代の暮らしにも息づく器として進化を続けています。

大館曲げわっぱの特徴

機能美と香りの余韻──杉の器が育む、心地よい日常

大館曲げわっぱの魅力は、手にした瞬間に五感で伝わる心地よさにあります。まず目を引くのは、年輪が平行に走る美しい柾目の木肌。薄く削られた杉板を絶妙な加減で曲げることで、つなぎ目のない柔らかな曲線が生まれます。そこに、サクラの皮で縫い留められた細工が加わり、簡素ながら凛とした佇まいを感じさせます。

大館曲げわっぱは、弁当箱としての実用性も際立っています。杉の木材は通気性と保湿性に優れ、ご飯の余分な湿気を吸ってふっくらと保ちます。特に夏場でも傷みにくく、自然素材の抗菌作用が食の安全にもつながります。冷めてもご飯が美味しいという声は、多くの愛用者の間で共通の実感です。

また、杉の芳香がほんのりと料理に移り、蓋を開けた瞬間に広がる香りも楽しみのひとつ。木の香りにはリラックス効果があるとも言われ、食事のひとときをより豊かにしてくれます。さらに、使い込むほどに艶と深みが増し、木肌の表情が変化していくのも魅力。手をかければかけるほど愛着が増す、そんな“育てる器”としての性格も、大館曲げわっぱの人気を支えています。

大館曲げわっぱの材料と道具

木目と香りを見極める、手と目の職人技

大館曲げわっぱの製作には、厳選された秋田杉と、それを活かすための精緻な道具が欠かせません。

大館曲げわっぱの主な材料類

- 秋田杉(柾目材):年輪が詰まり、しなやかで美しい木目。かつては天然杉、現在は人工杉が中心。

- 桜皮:接合部を縫い留めるための天然素材。強靱で美しい光沢を持つ。

大館曲げわっぱの主な工具類

- 木ばさみ:曲げた材を固定する道具。

- 鉋(かんな):板の厚みや縁の形状を整える。

- 鑿(のみ):底板のはめ込みなどに使用。

- 治具・型枠:曲げ加工時の支えとなる専用の型。

天然素材の個性を見極め、木の特性を最大限に引き出すことこそ、職人の腕の見せどころです。

大館曲げわっぱの製作工程

熱と手仕事が紡ぐ、木の器の誕生

大館曲げわっぱの製作工程は、すべてが手仕事によって行われます。

- 原木の製材・部材取り

乾燥させた秋田杉から、製品サイズに合わせて板を切り出し、柾目が美しく出るよう加工。 - はぎ取り・煮沸

板の端を削って継ぎ目を合わせやすくしたのち、水に一晩浸し、翌日熱湯で煮て柔らかくする。 - 曲げ加工・乾燥

型に沿って板を手作業で曲げ、木ばさみで固定。数日間しっかりと乾燥させて形を定着。 - 接着・底入れ

板を接着剤で継ぎ合わせ、底板をはめ込み接着。 - 仕上げ・桜皮とじ

接合部を桜皮で縫い留め、全体を丁寧に研磨して完成。

大館曲げわっぱは、秋田杉の美と香り、そして職人の手技が融合した、暮らしに寄り添う器です。1300年の歴史を持ちながらも、現代のライフスタイルに馴染む機能性と美しさを備え、使うほどに愛着が増す“育てる工芸品”として、今も静かに進化を続けています。