尾張七宝とは?

尾張七宝(おわりしっぽう)は、愛知県名古屋市やあま市などで生産される、日本を代表する七宝焼の伝統工芸品です。七宝焼とは、金属素地の上にガラス質の釉薬を焼き付けて加飾する技法であり、尾張七宝は特にその色彩美・透明感・加飾技法の多様性において国内外で高い評価を受けています。

代表的な技法である「有線七宝」では、銅や銀の素地に描いた下絵の輪郭線を銀線で縁取り、釉薬を施して焼成することで、ガラスのような光沢と繊細な意匠を実現します。花鳥風月や幾何文様などをモチーフに、七宝ならではの発色と立体感で描かれる世界は、まさに金属上の絵画と言えるでしょう。

| 品目名 | 尾張七宝(おわりしっぽう) |

| 都道府県 | 愛知県 |

| 分類 | その他の工芸品 |

| 指定年月日 | 1995(平成7)年4月5日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 7(7)名 |

| その他の愛知県の伝統的工芸品 | 名古屋友禅、名古屋黒紋付染、有松・鳴海絞、三州鬼瓦工芸品、常滑焼、赤津焼、瀬戸染付焼、名古屋桐簞笥、尾張仏具、名古屋仏壇、三河仏壇、豊橋筆、岡崎石工品、名古屋節句飾(全15品目) |

尾張七宝の産地

技術と美意識が花開いた、尾張のものづくり文化圏

主要製造地域

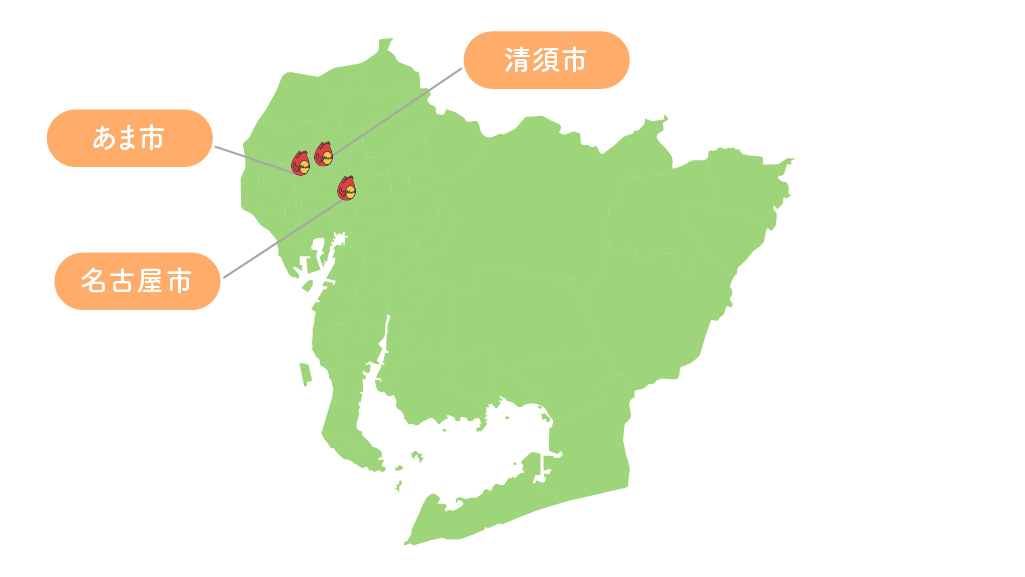

尾張七宝の主産地は、愛知県名古屋市西部、あま市、清須市など、旧尾張藩領にあたる地域です。この一帯は古くから木工、陶磁器、染色、金工といった多様な工芸が栄えた“ものづくり文化圏”であり、その背景には歴史的・文化的・気候的な複合的要因があります。

歴史的には、江戸時代に尾張藩が武家文化を支える工芸振興を行い、町人文化とも融合することで、精緻で美的な工芸技術が発達しました。特に名古屋城下町では、士族層や豪商の需要により美術工芸が盛んに行われ、その延長線上に七宝技術も受け継がれていきました。

文化的には、名古屋周辺は京都や江戸の影響を受けつつも独自の美意識を形成してきました。武士の気品、町人の粋、美術への理解と鑑賞力が工芸品の質を押し上げ、明治以降の輸出ブームにも対応できる洗練された製品づくりの下地が育まれました。

また、気候的には乾燥と湿潤の差が比較的穏やかで、焼成後の冷却や研磨の工程で生じる歪みやクラックのリスクが低く、七宝焼にとって理想的な製造環境といえます。さらに、交通の要衝であったことも追い風となり、材料や製品の流通が活発に行われてきました。

こうした複数の要因が折り重なり、尾張七宝はこの地域独自の工芸として深く根を張り、今もなお高品質な作品が作られ続けています。

尾張七宝の歴史

江戸の探究心から万国博へ、世界に花開いた七宝の軌跡

尾張七宝は、職人の探究心と国際感覚が融合して誕生し、わずか数十年で世界に評価される工芸へと飛躍しました。

- 1833年頃:尾張藩士の次男・梶常吉が、オランダから輸入された七宝皿を入手。独学で構造を研究し、日本独自の製法を開発。

- 1840年代:梶常吉が技法を周囲に伝授し、尾張地域に七宝製作が徐々に広がる。

- 1850年代:尾張七宝の技術が確立され、装飾皿や香炉、花瓶などの製作が始まる。

- 1873年:ウィーン万国博覧会に初出品。西洋から高い評価を受け、日本七宝の名を世界に知らしめる。

- 1876年:フィラデルフィア万国博覧会でも出品。華麗な加飾が注目され、欧米向け輸出品として定着。

- 1890年代:ドイツ人技師らの指導を受け、高度な焼成・着色技術を導入。有線・無線・盛上七宝が本格化。

- 1910年頃:国内市場でも美術工芸品として需要が増加し、家庭の装飾品や贈答品として人気を博す。

- 1940〜1950年代(戦中〜戦後):一時衰退するも、輸出用土産品として復活。米国などで人気を集める。

- 1995年(平成7年):尾張七宝が経済産業大臣により「伝統的工芸品」に指定される。

- 現代:美術工芸品に加え、アクセサリー・生活雑貨などにも展開。若手作家の育成も進む。

こうした歩みのなかで、尾張七宝は職人技と国際感覚を併せ持つ、稀有な工芸として日本と世界をつなぎ続けています。

尾張七宝の特徴

光と色が奏でる、金属の上の幻想絵巻

尾張七宝の魅力は、そのきらめく色彩と緻密な装飾にあります。銅や銀の素地に施された釉薬が焼成されることで、まるでガラスのような透明感と光沢が生まれ、作品に奥行きと幻想的な美しさを与えます。

なかでも「有線七宝」は、下絵に沿って銀線を一本ずつ植え込み、境界線をつくる技法。線があることで色のにじみを防ぎ、はっきりとした意匠が可能になります。例えば孔雀の羽や桜の花びらなど、繊細な図案を細部まで美しく表現できます。

一方、「無線七宝」は銀線を使わずに釉薬をぼかし、柔らかな陰影やグラデーションを生む技法で、幻想的な風景や雲、水面の揺らぎなどに用いられます。さらに「盛上七宝」では、研磨で表面に凹凸をつけることで立体感を演出し、光の反射まで計算された作品が仕上がります。

こうした技法と素材、そして職人の感性が一体となって、尾張七宝は“金属の上に描かれる絵画”として今も人々を魅了し続けているのです。

尾張七宝の材料と道具

自然素材が支える、環境にも優しい工芸技術

尾張七宝の製作には、金属素地とガラス質の釉薬、それを扱う繊細な道具が使われます。しかも、そのほとんどが自然由来の素材です。

尾張七宝の主な材料類

- 銅板・銀板:素地となる金属素材。熱伝導に優れ、焼成に適す。

- 珪石・酸化鉛・硝石:釉薬の主原料。透明感と粘性を調整。

- コバルト・マンガン・銅・銀:釉薬の発色剤として色を調合。

- 木炭・藁・砥石:焼成・研磨に使用される自然素材。

尾張七宝の主な道具類

- 金槌・木槌:銅板の形成に使用。

- 銀線ピンセット:繊細な植線作業に不可欠。

- 釉薬差し道具:色を塗り分ける筆やスポイト。

- 砥石・磨き布:表面を滑らかに整える仕上げ工具。

こうした素材と道具を駆使して、尾張七宝のきらめきと質感が生み出されます。

尾張七宝の製作工程

一筆一線に込められる、緻密な手仕事の連続

尾張七宝の製作は、すべての工程において手仕事の精密さと繊細な感性が求められます。

- 素地づくり

銅板や銀板を金槌・木槌でたたいて成形し、器や飾皿などの形を作る。 - 下絵つけ

素地に墨で図案を描く。現在はプラスチック型を用いた印刷方式も導入され、量産効率が向上。 - 線つけ(有線七宝)

銀線をピンセットなどで植線し、図案の輪郭を形作る。この線が色の境界線となる。 - 釉薬を差す

下絵の配色に合わせて釉薬を差し込む。着色には酸化鉛、コバルト、マンガンなどを調合。 - 焼成

電気炉またはガス炉で焼き上げ、釉薬を溶着させる。温度調整とタイミングが品質を左右する。 - 研磨

砥石や藁、布などで表面を磨き、銀線と釉薬の凹凸をなめらかに整える。透明感と光沢が生まれる仕上げの要。

こうして仕上がった尾張七宝は、和の伝統をまといながらも、現代空間にも調和する美術工芸品として、今なお進化を続けています。

尾張七宝は、江戸末期に生まれた技術革新と、明治以降の国際感覚が融合して発展した日本を代表する七宝焼です。金属と釉薬が生み出す深い色彩、銀線が描く繊細な図柄、そして自然素材の持つ優しさと力強さが、作品に気品と華やかさを与えています。世界を魅了し続けるその輝きは、伝統工芸の真髄そのものです。