大洲和紙とは?

大洲和紙(おおずわし)は、愛媛県大洲市・内子町・西予市を中心に作られている伝統的な手すき和紙です。平安時代に始まったとされるその歴史は千年を超え、江戸時代には大洲藩の保護のもと、地域の一大産業として発展しました。その魅力は、薄さと強さを兼ね備えた品質、墨のなじみの良さ、そして紙面の均質な美しさにあります。書道用半紙としてはもちろん、障子紙や色和紙、凧紙など、暮らしと文化を支える多様な用途で親しまれてきました。

現在も、清流・小田川の水を使い、職人が一枚一枚丁寧に漉き上げる伝統技法「流しすき」によって、その美と技は静かに継承されています。

| 品目名 | 大洲和紙(おおずわし) |

| 都道府県 | 愛媛県 |

| 分類 | 和紙 |

| 指定年月日 | 1977(昭和52)年10月14日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 0(7)名 |

| その他の愛媛県の伝統的工芸品 | 砥部焼(全2品目) |

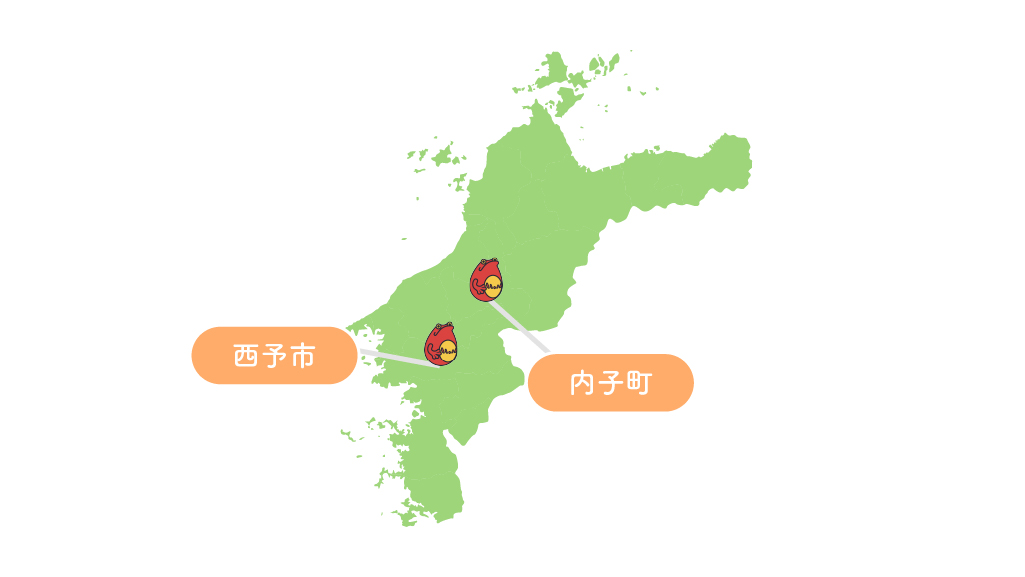

大洲和紙の産地

清流と文化が織りなす、紙漉きの理想郷

主要製造地域

大洲和紙の主産地は、愛媛県中南部の大洲市、内子町、そして西予市五十崎(いかざき)地区です。特に五十崎は、現在も凧紙やそめ紙を製造する紙漉きの里として知られ、手すき和紙の技を守り続けています。これらの地域は古くから紙づくりの技術が伝承されてきた土地です。江戸時代には大洲藩の藩政下で産業として奨励され、藩士や僧侶が技術者として指導にあたったことで、地域全体に和紙文化が浸透しました。寺子屋や商家でも紙の需要が高まり、紙漉きは農閑期の副業としても広がっていきました。

大洲は「伊予の小京都」とも呼ばれるほど文教・芸術活動が盛んで、書道や俳諧といった文化との親和性が高く、紙へのこだわりも自然と高まりました。内子町では江戸中期に和紙の商流も整備され、他産地と競り合う技術の向上が促されました。

気候的にも、この地域は温暖少雨で乾燥作業に適しており、また四国山地から流れる清流・小田川は不純物が少なく、紙漉きに最適な軟水です。寒暖差も穏やかで、年間を通じて安定した紙づくりが可能となっています。こうした環境の重なりが、大洲和紙の高品質な手すき文化を支えているのです。

大洲和紙の歴史

藩政とともに発展した、千年の和紙文化

大洲和紙は、日本最古級の和紙文化の一つとして、長い時間をかけて地域に根づいてきました。

- 900年代(平安時代):紙の原料である楮や三椏の栽培が始まり、寺社や学問用に紙づくりが行われるようになる。

- 1500年代(戦国期):大洲城下に武士や僧侶が移り住み、紙漉きの技術が密かに受け継がれる。

- 1600年代初頭(江戸前期):大洲藩の城下町として整備が進み、寺子屋や公文書需要から和紙の生産が拡大。

- 1700年代半ば(江戸中期):大洲藩の命により僧侶が紙漉き技術を広め、各地に紙漉き集落が形成される。

- 1800年代後半(幕末〜明治初期):障子紙や商用紙の需要が高まり、紙づくりが主要産業として定着。

- 1910年代(大正期):「いかざき大凧合戦」に使う専用の凧紙の製造が始まり、行事と連動して紙文化が広がる。

- 1950〜60年代(昭和中期):化学製品の台頭により一時衰退するが、書道用紙としての品質が再評価される。

- 1977年(昭和52年):大洲和紙が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。

- 現代:全国の書道家や工芸作家に注目され、文化財修復やアート素材としても利用が進む。

大洲和紙の特徴

筆に応える、紙の静けさと芯の強さ

大洲和紙の魅力は、見た目の美しさと実用性を兼ね備えた品質にあります。まず注目すべきは「薄くて強い」こと。手に取ると透けるほどの薄さにもかかわらず、引き裂きや摩擦に強く、長年の使用にも耐えうる丈夫さがあります。

墨を含んでも「にじまず、沈まず、のびる」という特性も大きな特長です。とりわけ書道半紙においては、筆の滑りがなめらかで、力強くも繊細な表現を支えてくれるため、多くの書家から高く評価されています。中には「筆が紙に吸い付く感覚がある」と語る書道家もいるほどです。

また、流しすきの技法により、紙面に繊維のムラが生じにくく、どの一枚をとっても均質で仕上がりが美しい点も特筆すべきです。均整の取れた繊維の配置は、破れにくく、障子紙としても光をやわらかく通しながら心地よい空間を演出してくれます。

大洲和紙の材料と道具

清らかな水と植物繊維が織りなす手すきの美

大洲和紙の製作には、地元産の素材と伝統的な道具を駆使した繊細な作業が求められます。特に水の質と職人の手の感覚が、紙の出来を大きく左右します。

大洲和紙の主な材料類

- 楮(こうぞ):繊維が長く、強度のある和紙の主原料。

- 三椏(みつまた):にじみにくく、書道紙向きのしなやかさ。

- 雁皮(がんぴ):光沢と細かさが特徴、高級和紙に使用。

大洲和紙の主な道具類

- 桁(けた):漉き枠と簀(す)を合わせた紙漉きの枠道具。

- 叩解機(こうかいき):原料を繊維状にほぐす。

- 桶・簀・舟:紙漉きに使用する容器や敷物。

- 乾燥板:漉いた紙を乾燥させるための平板。

これらの素材と道具を使い分けることで、用途に応じた繊細な和紙が生まれます。

大洲和紙の製作工程

一枚に心を込める、流しすきの手仕事

大洲和紙は、古来の技法「流しすき」を基本とし、職人が手作業で一枚ずつ紙を漉き上げます。その工程は時間と集中力を要し、完成までに数日から数週間かかることもあります。

- 原料処理

楮などの皮を蒸して剥ぎ、不純物を取り除く。 - 煮熟・叩解

アルカリで煮て柔らかくし、繊維を叩いて細かくほぐす。 - 紙漉き(流しすき)

桁を使って繊維を何層にも流し重ねて均質な紙を漉く。 - 脱水・圧搾

漉いた紙の水分を圧縮して取り除く。 - 乾燥

平板に貼りつけ、日光または乾燥室で丁寧に乾燥させる。 - 仕上げ・裁断

サイズを整え、検品して製品化。

このようにして生まれる大洲和紙は、実用品としての強さと芸術品としての美しさを兼ね備え、書・工芸・生活のさまざまな場面に息づいています。

大洲和紙は、千年の歴史と清らかな水に育まれた、愛媛が誇る手すき和紙です。薄さと強さを兼ね備え、墨との相性に優れる品質は、書道・工芸・生活文化の中で今なお高く評価されています。一枚の紙に込められた静かな職人の技と美意識が、現代の暮らしにもそっと寄り添います。