三州鬼瓦工芸品とは?

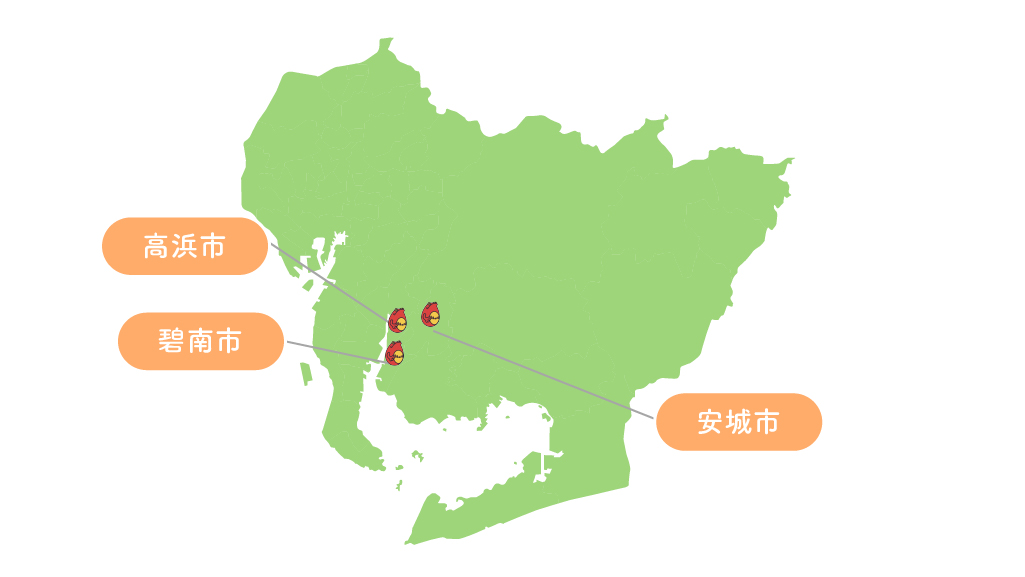

三州鬼瓦工芸品(さんしゅうおにがわらこうげいひん)は、愛知県の西三河地域(高浜市・碧南市・安城市)で製作される伝統的な瓦製の屋根装飾です。江戸時代から続く鬼瓦づくりの文化は、単なる装飾を超え、災厄除け・家内安全を願う信仰のかたちとして発展してきました。

その象徴ともいえるのが「鬼師(おにし)」と呼ばれる専門職人の存在です。彼らが手がける鬼瓦は、焼き物としての精緻な技術と、造形芸術としての迫力・表情を兼ね備えており、現代でも神社仏閣や数寄屋造りの住宅、さらにはモニュメントやインテリア装飾としても活躍の場を広げています。

| 品目名 | 三州鬼瓦工芸品(さんしゅうおにがわらこうげいひん) |

| 都道府県 | 愛知県 |

| 分類 | 陶磁器 |

| 指定年月日 | 2017(平成29)年11月30日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 0(0)名 |

| その他の愛知県の伝統的工芸品 | 名古屋友禅、名古屋黒紋付染、有松・鳴海絞、常滑焼、赤津焼、瀬戸染付焼、名古屋桐簞笥、尾張仏具、名古屋仏壇、三河仏壇、豊橋筆、岡崎石工品、尾張七宝、名古屋節句飾(全15品目) |

三州鬼瓦工芸品の産地

焼き物文化の中心地で育まれた、信仰と芸術の融合

主要製造地域

三州鬼瓦工芸品の主産地である高浜市・碧南市・安城市は、愛知県西三河地方の沿岸部に位置し、古くから焼き物文化が根づく地域です。とくに高浜市は、日本三大瓦産地のひとつとして知られる「三州瓦」の中心地であり、全国の瓦生産量の約7割を担っています。

江戸時代には瓦の使用が武家や寺院建築に広がり、この地域で瓦窯(かわらがま)が急増。粘土資源に恵まれていたことから、自然と瓦づくりが地場産業化し、そこから鬼瓦専門の職人「鬼師」たちが輩出されるようになりました。

また、三河武士の気風や寺社建築の伝統が残るこの地域では、鬼瓦が「建物の守り神」として信仰の対象にもなっており、単なる屋根部材を超えた芸術性と精神性を帯びて発展してきました。

三州鬼瓦工芸品の歴史

鬼師が刻む威風、三州鬼瓦の系譜

三州鬼瓦工芸品は、焼き物の技術と信仰文化が融合した屋根装飾の芸術です。その発展は、三州瓦の隆盛と職人「鬼師」の活躍によって支えられてきました。

- 1600年代初頭(江戸初期):瓦屋根が武家や寺院建築に普及。防火性と格式を兼ね備えた屋根材として重宝される。鬼瓦は魔除けや火除けの象徴として設置されはじめる。

- 1673年〜(延宝年間):碧南・高浜地域で瓦製造が本格化。登り窯による大量焼成が行われるようになり、屋根装飾の多様化が進む。

- 1700年代中頃(享保年間):尾張藩により瓦葺きの奨励政策が行われ、高浜周辺の瓦窯がさらに増加。鬼面・霊獣などの意匠を施した装飾瓦の需要が拡大。

- 1804年(文化元年):高浜の鬼瓦職人による世襲体制が成立。「鬼師」として代々受け継がれる専門職が確立され、個人の作風や系譜が明確になる。

- 1868年(明治元年):近代建築の進展により木造建築とともに鬼瓦の需要が減少。しかし、寺社建築や料亭・数寄屋住宅では引き続き注文があり、伝統技法が継承される。

- 1910年代(大正期):鉄道網の整備により三州瓦の流通が拡大。鬼瓦も大型化・高精細化し、施主の要望に応じた意匠彫刻が高度化する。

- 1955年(昭和30年)前後:戦後の住宅復興需要とともに鬼瓦も再評価され、各地の寺社修復などで職人技が活躍。装飾性の高い作品も登場。

- 1970年代(昭和40年代後半):いぶし銀仕上げや特殊成形による美術性の追求が進む。文化財保護や景観設計への活用も始まる。

- 2017年(平成29年):三州鬼瓦工芸品が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。

- 現代:鬼瓦は現代建築やインテリア、アート作品としても活用されはじめ、地域資源としての再発見と活性化が進行中。

三州鬼瓦工芸品の特徴

威厳と温もりが共存する、焼き物の造形美

三州鬼瓦工芸品の最大の魅力は、粘土という可塑性に富んだ素材を通じて、職人の精神と想像力が直接かたちになる点にあります。鬼瓦に表現されるのは、鬼面だけではありません。獅子、龍、鳳凰、鶴亀、波、雲といった吉祥のモチーフも多く、建物に合わせて自由に意匠が組み合わされます。ある鬼瓦では怒りの表情で悪鬼を睨みつけ、またある鬼瓦では優しい目元に家族の安寧を祈る温もりが宿ります。

こうした鬼師の「顔の演出」は、眉間のシワひとつ、口元の開き具合ひとつで大きく印象が変わり、熟練の観察眼と造形力が試されます。なかには、左右非対称にわずかに表情をずらすことで“人間らしさ”を演出した作品もあるなど、写実と抽象の間を絶妙に行き来する技術が光ります。

このように、三州鬼瓦は単なる魔除けを超え、建物に魂を吹き込むような存在感を持つ、日本ならではの“守りの美術”と言えるでしょう。

三州鬼瓦工芸品の材料と道具

粘土と火が生む彫刻美、技を支える素材と道具

三州鬼瓦工芸品の製作では、地元産の良質な粘土を成形・彫刻し、窯で焼き締めるという一貫した手作業によって生み出されます。特に彫刻の段階では、細やかな道具と高度な手技が必要とされます。

三州鬼瓦工芸品の主な材料類

- 三州産粘土:鉄分を多く含み、焼成によって濃灰色となる耐久性の高い土。

- 灰・釉薬(場合による):光沢や風合いを加えるために使用されることもある。

三州鬼瓦工芸品の主な道具類

- 木ゴテ・竹ゴテ:形状の整形や面出しに用いる。

- 彫刻刀・鉄ヘラ:細部の模様彫りに使用。

- 型枠:量産型や反復形状の成形に活用される。

- 焼成用棚板・支柱:窯の中で安定して焼くための器具。

こうした素材と道具を用いながら、熟練の鬼師が一つ一つ表情を込めて仕上げることで、唯一無二の鬼瓦が生み出されます。

三州鬼瓦工芸品の製作工程

祈りをかたちにする、鬼瓦制作の緻密なプロセス

三州鬼瓦工芸品の製作は、粘土の調整から始まり、彫刻・乾燥・焼成まで十数の工程を経て完成します。すべての段階において職人の目と手の感覚が重要です。

- 土練り・土殺し

地元産の粘土を練り、空気を抜いて均質化する。 - 成形・型取り

大まかな形を木ゴテや手で形成し、場合により型枠も使用。 - 図案描き

鬼面や霊獣の図案を粘土面に描く。 - 彫刻

彫刻刀で精緻に掘り込み、目・牙・髪などの表情を表現。 - 乾燥

ひび割れを防ぐため、数週間かけて自然乾燥。 - 素焼きまたは本焼き

800〜1200度の窯で数十時間かけて焼成。 - 仕上げ・設置

表面を磨き、建物の棟や軒先などに設置する。

こうして完成した鬼瓦は、建物に設置されることで本来の意味と力を発揮します。三州鬼瓦工芸品は、古来より続く信仰と美意識、そして職人の魂が凝縮された“屋根の芸術品”なのです。

三州鬼瓦工芸品は、日本の建築文化に深く根ざした“守りの造形美”です。鬼師たちの精緻な手仕事と、信仰に裏打ちされた造形が融合することで、家々の屋根に唯一無二の表情を生み出しています。伝統の継承と革新の中で、今も静かに進化を続けています。