石州和紙とは?

石州和紙(せきしゅうわし)は、島根県西部の石見地方で1000年以上にわたり受け継がれてきた伝統的な手すき和紙です。なかでも代表的な「石州半紙(せきしゅうはんし)」は、国の重要無形文化財に指定され、2009年にはユネスコ無形文化遺産にも登録されています。

特筆すべきは、強靭さと軽やかさを兼ね備えた紙質。時間の経過とともに白さが増すといわれる独特の風合いや、自然素材にこだわった製法など、日本古来の紙文化の粋が詰まった和紙工芸です。

| 品目名 | 石州和紙(せきしゅうわし) |

| 都道府県 | 島根県 |

| 分類 | 和紙 |

| 指定年月日 | 1989(平成元)年4月11日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 6(12)名 |

| その他の島根県の伝統的工芸品 | 雲州そろばん、出雲石燈ろう、石見焼(全4品目) |

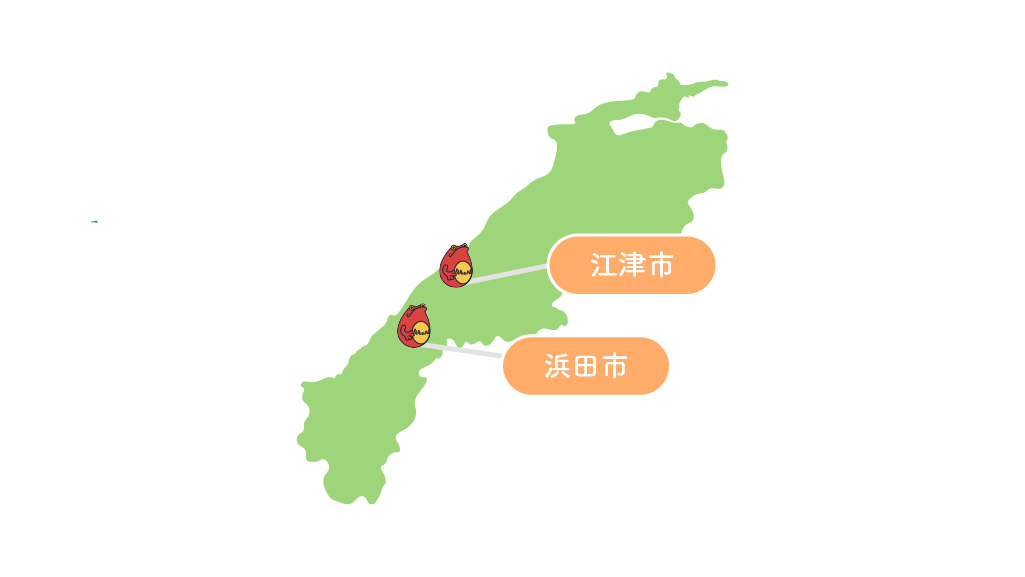

石州和紙の産地

海と山と紙の里、三隅が育む紙の文化

主要製造地域

石州和紙の産地は、島根県西部・浜田市三隅町。日本海に面し、海から迫る山々に囲まれたこの地は、日本で唯一「海の見える紙漉きの里」として知られています。古代から紙の生産が奨励されてきた地域で、『延喜式』(905年)にも石見の紙が納税品として記録されるなど、和紙文化の根付いた土地です。また、江戸時代には大阪商人の帳簿用紙として需要が高まり、交易の中継点としても発展しました。また、紙漉きと農業が結びついた暮らしが今も根付いており、町全体が紙文化と共に呼吸する環境。和紙会館や研修施設も整備され、伝統技術を次代へとつなぐ地域ぐるみの体制が整っています。

さらに、日本海側特有の湿潤な空気と、三隅川の清らかな水に恵まれており、繊維を扱う工程で求められる安定した環境が揃っています。また、傾斜地の多い地形は良質なコウゾ栽培にも適しており、原料の地産地消が実現されています。

こうした歴史・文化・自然の条件が重なり合い、石州和紙という唯一無二の和紙文化が育まれてきたのです。

石州和紙の歴史

千年の伝統が息づく、紙の道

石州和紙は1300年以上の歴史を持ち、数々の記録や伝承がその歩みを物語っています。

- 704年〜715年(慶雲・和銅年間):柿本人麻呂が石見の国司として赴任し、紙漉きを伝えたとされる。

- 905年(延喜5年):『延喜式』において石見が「紙を納める国」として記録される。

- 1600年代(江戸前期):石州半紙が大坂商人の帳簿用紙として広く用いられる。

- 1798年(寛政10年):『紙漉重宝記』にて柿本人麻呂の伝承が記述される。

- 1969年(昭和44年):石州半紙が重要無形文化財に指定される。

- 1989年(平成元年):石州和紙が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。

- 2009年(平成21年):ユネスコ無形文化遺産に「石州半紙」が登録。

- 2014年(平成26年):本美濃紙・細川紙と共に再登録。

一枚の和紙に、幾世代もの営みが織り込まれているのです。

石州和紙の特徴

和紙の常識を超える、強さと優美の二律背反

石州和紙の大きな特徴は、「薄いのに驚くほど丈夫で、しかも美しい」という相反する要素を高い次元で両立している点にあります。その秘密は、原料の質と職人のこだわりにあります。原料には、石見地方で自家栽培される良質なコウゾ、野生のガンピ、三椏(みつまた)が用いられます。特にコウゾは、通常であれば取り除く“甘皮”をあえて残すという石州独自の処理が施され、繊維がより複雑に絡み合うことで、他にはない強靭さが生まれます。

また、石州和紙は「数子」「調子」「捨水」という三段階で紙料をすくう技法が守られており、この工程によって紙全体の厚みが均一で、繊維がしっかり絡んだ美しい紙肌が実現されます。たとえば、調子の回数によって紙の厚みを微調整することで、書道用紙から印刷用紙まで多彩な用途に対応できるのです。

石州和紙は、用途に応じて3種の紙が生産されています。

- 石州楮紙:日本一丈夫と称され、光沢としなやかさをもつ。

- 石州三椏紙:繊細で温かみある肌ざわり。書道や印刷に好適。

- 石州雁皮紙:半透明で光沢があり、防虫性も高い。

さらに、石州和紙は時間とともに白さが増すといわれており、完成直後のやや黄味がかった色が、年月を経ることでしっとりとした白に変化していきます。これは天然素材のみを用いた証であり、「紙が育つ」という表現すら使われるほど。使う人とともに時間を刻む紙として、芸術家や書家からも高く評価されています。

石州和紙の材料と道具

地の恵みを紙に変える、手仕事の総力戦

石州和紙の材料と道具は、土地と人の知恵が凝縮されたものばかりです。

石州和紙の主な材料類

- コウゾ:石見地方で自家栽培。繊維が長く、丈夫な和紙に適する。

- ミツマタ:しなやかで柔らかく、書道用に適した紙を生む。

- ガンピ:自生種を使用。繊細で光沢ある仕上がりに。

- トロロアオイ:紙料の分散と抄造を助ける天然の粘液。

石州和紙の主な道具類

- 鎌・包丁:コウゾの刈り取り・皮剥ぎに使用。

- 蒸し釜:繊維を柔らかくし、加工しやすくする。

- 板・木槌:繊維を丁寧に叩いてほぐす工程に。

- 簀桁・漉き舟:紙漉きの核心を担う道具。

- 干板・天日干し道具:紙の乾燥と光沢仕上げに用いる。

職人たちは、この一つひとつを自在に操りながら、一枚の紙を仕上げていきます。

石州和紙の製作工程

すべては一枚のために。精緻な工程が生む美と強さ

石州和紙の製作には、多段階にわたる丁寧な工程が必要です。とくに、原料の処理から紙漉き、乾燥に至るまで、すべてが職人の手で行われ、そのひとつひとつに確かな理由と技術が込められています。

- 原料収穫・皮剥ぎ

12月〜1月にかけてコウゾなどを刈り取り、蒸してから黒皮を剥ぎ、甘皮を残す独自処理を施します。 - 煮熟とちり取り

釜で長時間煮て繊維を柔らかくし、水中で異物をひとつひとつ取り除きます。この精度が紙質を左右します。 - 叩解(こうかい)

専用の木槌で繊維を均等に叩きほぐし、紙料としての柔軟性と密度を高めます。石州独自の「六通六返し」が使われます。 - 紙料づくり

叩いた繊維にトロロアオイの粘液と水を加え、漉き舟内で均一に混ぜ合わせます。繊維の散り方に職人の腕が出ます。 - 紙漉き(三段階技法)

数子で表面を成形し、調子で厚みを調整、最後に捨水で余分な紙料を振り落とします。この三工程が石州和紙の核です。 - 乾燥・仕上げ

紙床から紙をはがし、木製の干板に貼り付けて天日干し。気温や湿度によって干し時間も調整されます。 - 選別・裁断

一枚一枚の出来を見極め、不良を除いて裁断・束ね、最終製品として仕上げます。

石州和紙は、島根県石見地方が育んだ千年の紙文化です。原料の栽培から仕上げまで一貫して手作業で行われるその和紙は、軽やかで強く、時を重ねて美しさを増す希少な存在。ユネスコ無形文化遺産にも登録されたその技と美は、未来へと語り継ぐべき日本の宝です。