駿河雛人形とは?

駿河雛人形(するがひなにんぎょう)は、静岡県の静岡市・焼津市・富士市を中心に製作される、伝統的な衣装着人形です。その起源は、学問の神・菅原道真をかたどった「煉天神(ねりてんじん)」にあり、江戸時代後期には布衣装を着せた「衣装着天神人形」が作られるようになりました。

以来、内裏雛や立雛、節句人形、武者人形へと発展し、華やかで立体的な衣装美と職人の技を受け継ぐ人形として、今も多くの家庭で親しまれています。

| 品目名 | 駿河雛人形(するがひなにんぎょう) |

| 都道府県 | 静岡県 |

| 分類 | 人形・こけし |

| 指定年月日 | 1994(平成6)年4月4日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 8(28)名 |

| その他の静岡県の伝統的工芸品 | 駿河竹千筋細工、駿河雛具(全3品目) |

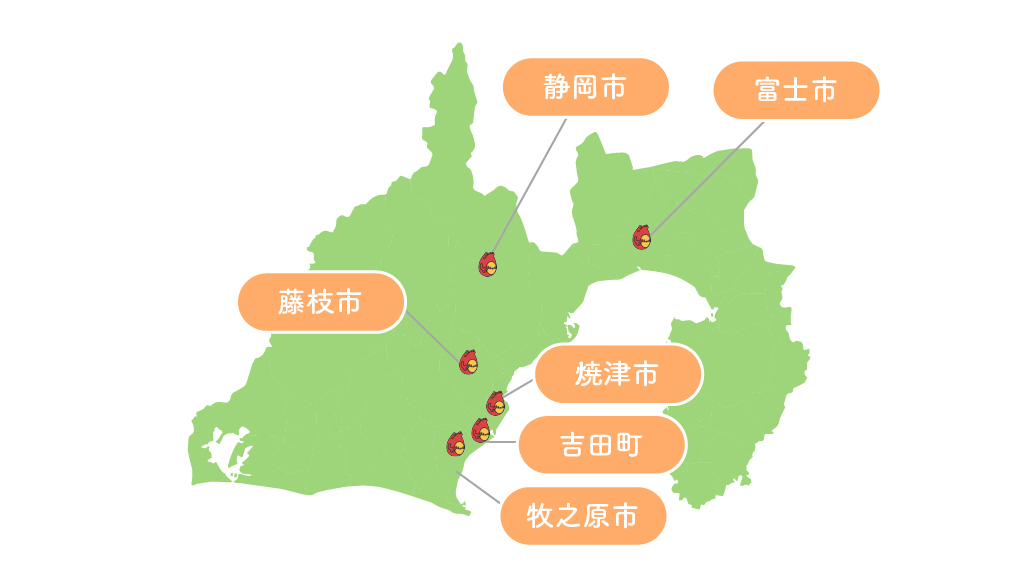

駿河雛人形の産地

駿河の風土が育んだ、祝いと技の工芸文化

主要製造地域

駿河雛人形の主産地は、静岡市・焼津市・富士市を中心とする静岡県中部。かつての「駿河国」にあたるこの地域は、古来より東西の文化と物資が交わる地として栄えてきました。

江戸時代に東海道が整備され、駿府(現在の静岡市)は宿場町や城下町として発展。江戸と京都を結ぶ交通の要衝として、多様な職人技術や文化が集積しました。特に徳川家康が晩年を過ごした駿府には、各地から優れた職人が召し抱えられ、その技術が地域に根付き、雛人形や雛具の製作へとつながっていきました。

また、菅原道真公を信仰する天神信仰が広まり、これを象った「煉天神」が各地の家庭でまつられるようになります。土人形から衣装を着せた人形へと発展し、ひな祭り文化の中で独自の人形美が醸成されました。

駿河雛人形の歴史

天神信仰から始まった、祝い人形の美意識

駿河雛人形の歴史は、素朴な土人形である「煉天神(ねりてんじん)」から始まりました。

- 1500年代後半(戦国末期): 志太地方を中心に、土で形作った「煉天神」が農民の間で信仰対象として作られ始める。

- 1600年代初頭(江戸初期): 駿府に東照宮・浅間神社が建立され、全国から集められた職人がこの地に定着。工芸技術が地域に根づく。

- 1700年代(江戸中期): 装飾的な人形が節句行事に使われるようになり、天神人形の装いが徐々に華やかになる。

- 1800年代前半(江戸後期): 煉天神に布製の衣装を着せた「衣装着天神人形」が登場。立雛・内裏雛などの形式も生まれる。

- 1853年(嘉永6年): 現存する最古の駿河雛人形(衣装着天神)が作られる。地域での製作体制が整う。

- 1880年代(明治20年代): 衣装が上下別の構造となり、綿を詰めてボリュームを出す技術が定着。分業体制が確立し、大量生産が可能に。

- 1920年代(大正末〜昭和初期): 雛人形の需要増により、胴体のみの製造が全国へ出荷されるように。駿河が胴体の一大供給地となる。

- 1994年(平成6年):駿河雛人形が 経済産業大臣より「伝統的工芸品」として指定される。

- 現代: コンパクトな住宅事情に合わせた小型雛人形の需要が増加。伝統と現代性を両立する製品が支持される。

駿河雛人形の特徴

絹が描く祝祭の雅、分業が生む完成度の高み

駿河雛人形は、その造形美と製作体制の両面において高い完成度を誇ります。中でも最大の特徴は、衣装が上下で分かれている点にあります。これは一般的な衣装着人形と大きく異なる構造で、それぞれに綿を詰めてふっくらと仕立てることができるため、衣装の重なりや動きが立体的に表現されます。何枚もの絹地を重ねた衣装が放つ優雅な陰影や光沢は、まさにひな祭りを飾るにふさわしい華やかさです。

もう一つ注目すべき点は、「振りつけ」と呼ばれる腕の調整技術です。たとえば、優雅に手を差し出す仕草や、対になる人形との関係性を演出する腕の曲げ角度など、職人の美的感覚と技術が凝縮される工程であり、人形に命を吹き込む瞬間でもあります。

さらに、製作工程は完全な分業体制で、胴体作り・衣装縫製・頭部の造形・小道具製作までを専門職が担います。特に小道具に関しては、駿河雛具と呼ばれる伝統技術が応用され、引き出しが開閉できる箪笥や蒔絵が施された漆器など、精密かつ本格的な作り込みがなされています。

駿河雛人形の材料と道具

稲わらと絹が織りなす、素朴と華やぎの融合

駿河雛人形の製作には、地元で採れる自然素材を中心に、伝統的な道具と高度な職人技が活用されています。

駿河雛人形の主な材料類

- 稲わら:胴体の芯材「わら胴」として使用。米作りが盛んな地域性を反映。

- 木毛(もくめん):和紙で包み、手足の素材に活用。木工加工の副産物。

- 桐粉と生麩糊:頭部の造形に用いる「桐塑」の主材料。

- 絹織物:衣装用生地。和紙を裏打ちし裁断する。

- 綿:衣装のふくらみを出すために使用。

駿河雛人形の主な道具類

- 型紙・和紙:衣装裁断のための型取りに使用。

- 裁ちばさみ・針:衣装の縫製作業に使用。

- 木槌・小刀:胴体や小道具加工に活用。

- 振付け用ピンセット・針金:腕の角度調整に使用。

自然素材と繊細な道具を使いこなすことで、駿河雛人形ならではの温かみと精緻さが生まれるのです。

駿河雛人形の製作工程

分業が織りなす、精緻な衣装着人形の誕生

駿河雛人形の製作は、完全な分業体制で進められます。ここでは代表的な「雛人形」の工程を紹介します。

- 衣装の裁断

型紙を用いて、生地を切り出す。裏に和紙を貼り、強度を保つ。 - 衣装の縫製

上衣と下衣を別々に縫製。立体的に仕上げるため、綿を中に入れる。 - わら胴の作成

稲わらを束ねて紙で包み、胴体の芯を形成。 - 胴組

わら胴に針金を通し、腕・脚の基礎を形成。 - 着せつけ

胴体に衣装を着せ、表情を整える。 - 振りつけ

腕の角度・姿勢を整え、動きを与える。 - 頭部・小道具の取り付け

桐塑の頭部や、駿河雛具で作られた小道具を最後に取り付けて完成。

一体一体の人形に、多くの職人の手と心が込められているのが、駿河雛人形の真髄です。

駿河雛人形は、地域の信仰・気候・素材・分業制というあらゆる要素が融合して生まれた、静岡ならではの伝統工芸です。繊細な衣装美と精緻な小道具、そして職人の手によって命を吹き込まれる人形たちは、祝いの場に雅と温もりを添えてくれます。世代を超えて愛される存在として、今なお静かに進化を続けています。