高山茶筌とは?

高山茶筌(たかやまちゃせん)は、奈良県生駒市高山町で製作される、茶道で抹茶を点てるための竹製道具です。室町時代中期に端を発し、現在では全国唯一の茶筌産地として知られています。

最大の特長は、1本の竹から削り出し、裂き、組み上げられるという点にあります。用途や流派によって形状や仕様が異なり、現代では約120種以上が存在しています。穂の本数は80本〜120本、竹の種類は白竹・黒竹・煤竹など、茶の種類に応じて道具の姿も変わります。

高山茶筌は単なる道具ではなく、茶の味を左右する“泡を点てる芸術品”として、日本文化の核心を静かに支え続けています。

| 品目名 | 高山茶筌(たかやまちゃせん) |

| 都道府県 | 奈良県 |

| 分類 | 木工品・竹工品 |

| 指定年月日 | 1975(昭和50)年5月10日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 15(29)名 |

| その他の奈良県の伝統的工芸品 | 奈良筆、奈良墨(全3品目) |

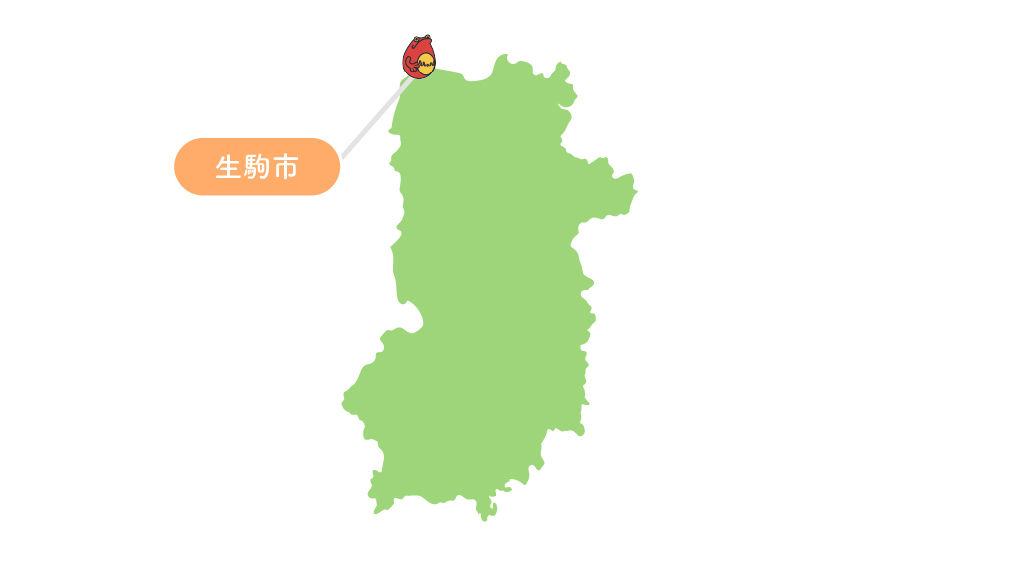

高山茶筌の産地

都を支えた山里に根づく、茶道具づくりの文化圏

主要製造地域

高山茶筌の産地である奈良県生駒市高山町は、近畿地方の中部に位置し、古都・奈良や京都、大阪といった文化の中心地と近接しています。この地理的特性が、茶筌産業の発展に大きな役割を果たしてきました。

高山町は中世から高山城を中心とした在地領主の支配下にあり、武家文化や公家文化の影響を受けながら発展してきました。室町時代中頃には、村田珠光が創始した侘茶の流れを受け、鷹山家の次男が茶筌を創作したという故事が残ります。その後、戦国期から江戸時代にかけて茶の湯が隆盛を極めたことで、茶筌は格式高い茶道具としての地位を確立し、この地の産業として定着していきました。

また、高山町は竹工芸が根づく町として知られ、茶筌のほかにも、茶杓やひしゃく、花器、箸などの茶道具が作られてきました。近代に入ると、竹を用いた編み針や生活道具の製造も行われるようになり、“竹のまち・高山”というイメージが醸成されました。京都・大阪の大都市圏に近く、武家・町人文化の双方を吸収しながら工芸技術が発展した点も特筆されます。

さらに、高山町は寒暖の差が比較的大きく、冬季には冷たく乾いた風が吹きつけます。これは、白竹を仕上げる際に重要な「天日干し」や「寒風乾燥」の工程に適した環境であり、自然と調和した素材加工が可能な土地柄と言えるでしょう。また、周囲の山々にはハチクやクロチクなどの良質な竹が自生し、地元で材料を確保できる点も産業継続の基盤となっています。

歴史・文化・気候という三位一体の条件がそろうことで、高山町は全国唯一の茶筌産地としての地位を今も保ち続けているのです。

高山茶筌の歴史

一子相伝から始まった、静謐な道具づくりの系譜

高山茶筌の歴史は、室町時代から続く600年近い伝統を誇ります。その歩みは、茶道文化と共に時代ごとの変化をたどってきました。

- 15世紀中頃(室町中期):高山城主・鷹山家の次男、宗筌が村田珠光の依頼で初の茶筌を制作。茶筌誕生の起源とされる。

- 16世紀(戦国時代):鷹山家によって製法が家伝とされ、領内の16家臣にのみ技術伝承が許される。一子相伝の始まり。

- 17世紀前半(江戸初期):茶道の隆盛により茶筌の需要が増加。家内工業として地場産業化が進む。

- 18世紀後半(江戸中期〜後期):各流派による茶筌の形状分化が進み、用途別の仕様が整う。

- 1890年代〜1900年代(明治末期):竹工技術を活かした編み針など新分野へも展開。産業としての多角化が進む。

- 1945年以降(昭和20年代):戦後の茶道復興に伴い、茶筌需要が急増。一子相伝が限界を迎え、技術が広く公開される。

- 1975年(昭和50年):高山茶筌が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。

- 現代:海外での抹茶人気により輸出の機会が拡大。伝統と現代需要をつなぐ製品開発も進む。

秘伝から公開へ、そして全国唯一の産地へ。その流れには、茶文化と職人技の深い信頼関係が脈打っています。

高山茶筌の特徴

泡の立ち方が変わる、茶筌が生む味の違い

高山茶筌の特長は、単なる道具以上に、茶の味や点て方そのものに影響を与える「機能美」にあります。最大の特長は、1本の竹から削り出される精緻な穂先です。外穂と内穂の本数は流派や用途に応じて異なり、一般的に80〜120本前後が用いられます。細く裂かれた竹が均等な間隔で並ぶことで、お茶を点てる際にきめ細かな泡が生まれます。

また、茶筌の形や穂のしなり具合は、お茶の点て方や好みの味わいにも直結します。「濃茶用」の茶筌は穂が太く、しっかりした泡立てができるよう設計されており、逆に「薄茶用」は繊細な穂で滑らかな泡を点てるようになっています。このように、茶筌の設計は“茶の味をデザインする道具”と呼べるほど、茶道における役割が大きいのです。

自然素材ゆえに、竹の質や湿度、天候に合わせて微調整される工程も、高山茶筌ならではの“生きた工芸”の証。見た目の美しさだけでなく、触感・機能・所作までを含めた日本独自の美意識が凝縮されているのです。

高山茶筌の材料と道具

竹の呼吸を読む、手業と素材の共鳴

高山茶筌の製作には、産地ならではの多様な竹と、精緻な手仕事を支える道具が使われます。

高山茶筌の主な材料類

- 白竹(ハチク):湯通しし、天日と冬風で晒すことで白く艶やかになる。主流材料。

- 黒竹(クロチク):熟成により自然と黒色を呈する。濃茶用などに用いられる。

- 煤竹(ススタケ):古民家の天井材などで長年煙を浴びてできた深みある色合い。希少。

高山茶筌の主な道具類

- 小刀(こがたな):竹を裂き、削るための基本工具。

- へら:穂を整え、芯を寄せるために用いる。

- 糸(木綿):穂を編むためのもので、流派により色が異なる。

- 測定具・定規:均整な穂長を維持するために使用。

竹という生きた素材を見極めながら、それぞれの個性に合わせて技を調整する。そこに職人の力量が試されます。

高山茶筌の製作工程

竹から泡を編む、茶筌の精緻な製作技法

高山茶筌の製作は、1本の竹を切り出すところから始まり、すべてが手作業で進められます。

- 片木(へぎ)

竹の皮を剥ぎ、表皮部分だけを等幅に割ることで穂材を準備する。 - 小割り

さらに細かく分割し、穂の芯・外側部分を作り出す。 - 味削り・面取り

湯通しして柔らかくした穂を、根元から薄く削る。外側の穂には角をつけ、表情を整える。 - 下編み・上編み

穂を交互に交差させ、木綿糸で2重に巻いて固定する。 - 腰ならべ・仕上げ

竹へらを用いて芯を寄せ、穂先の角度・間隔を均等に整える。

こうして完成した茶筌は、使うたびに“音もなく舞う泡”を点て、静かに茶の味わいを深めてくれます。

高山茶筌は、抹茶文化を支える小さな巨匠道具です。1本の竹から生まれるその姿は、茶の湯における実用と美、静けさと緊張を映し出す鏡でもあります。茶筌が奏でる音なき技の響きは、今も奈良・高山の里で受け継がれ、暮らしと文化をつなぎ続けています。