天童将棋駒とは?

天童将棋駒(てんどうしょうぎごま)は、山形県天童市を中心に製作されている将棋駒です。江戸時代後期に武士の内職として始まり、現在では全国の将棋駒の約9割を生産する一大産地となっています。

将棋という日本古来の知的競技を支える道具でありながら、天童将棋駒はその造形・書体・技法において、工芸品としても高く評価されています。木目を選び、刀で彫り、漆で仕上げるその工程には、職人たちの繊細な目と手の技が込められており、一駒一駒に勝負の美学が息づいています。

| 品目名 | 天童将棋駒(てんどうしょうぎごま) |

| 都道府県 | 山形県 |

| 分類 | その他の工芸品 |

| 指定年月日 | 1996(平成8)年4月8日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 7(22)名 |

| その他の山形県の伝統的工芸品 | 羽越しな布、置賜紬、山形鋳物、山形仏壇(全5品目) |

天童将棋駒の産地

将棋のまちが育んだ、日本一の駒どころ

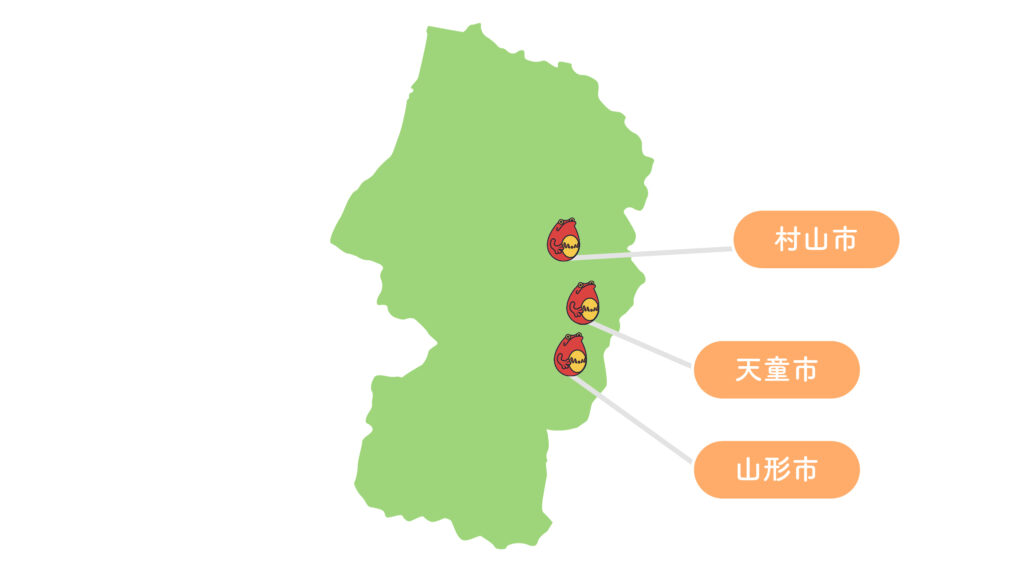

天童将棋駒の主産地は、山形県のほぼ中央に位置する天童市を中心に、山形市、村山市などが含まれます。なかでも天童市は「将棋のまち」として全国に知られ、町全体で駒づくりと将棋文化の発信に力を入れてきました。

まずは、江戸時代の天童織田藩時代からの継承があります。 藩士の内職として駒づくりが始まったことにより、武家文化の中で技術が培われ、明治以降の分業体制へとつながっていきました。また、全国的にも珍しい「将棋とともに歩んできた地域」として、天童は町全体でこの伝統を支え続けてきた歴史があります。

市内には日本唯一の将棋資料館があり、だれでも指せる将棋交流施設が整備されているほか、毎年4月に開催される「人間将棋」では、甲冑姿の武者が駒となり、巨大な盤上で対局を繰り広げる名物行事として注目を集めています。将棋と工芸が融合した地域文化としての完成度は、全国的にも群を抜いています。

気候的には、冬季に積雪と寒冷期が長い山形の気候が、室内での木工仕事に適していたことも、駒づくりの発展に寄与しています。 また、ホオやハクウンボク、ツゲなどの良質な木材が近隣の山間部で採取できる環境も、安定した素材供給を可能にしました。こうした自然環境と生活文化が相まって、天童は“日本一の駒どころ”としての地位を築いてきたのです。

天童将棋駒の歴史

藩政から産業へ、駒に刻まれた200年の系譜

天童将棋駒の歴史は、江戸時代後期にまでさかのぼります。

- 1830年代(天保年間): 天童織田藩の財政悪化により、藩士・吉田大八が駒づくりの内職を奨励。将棋駒生産の起点とされる。

- 1869年(明治2年): 廃藩置県により藩が解体。職を失った武士たちが職人に転身し、駒づくりが専業化。

- 1880年代(明治中期): 木地づくりと文字入れの分業体制が確立。「木地屋」「書き屋」「彫り師」などが職能として成立。

- 1890年代末: 書駒に加え、彫り駒・彫埋め駒などの技法が登場し、駒のバリエーションが拡大。

- 1930年代(昭和初期): 手仕事に加えて木工機械が導入され、量産体制の基盤が整う。

- 1996年(平成8年): 天童将棋駒が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。

- 2000年代以降: 将棋人気とともに注目され、ギフトや美術品としての需要も拡大。全国の将棋駒の約9割を天童が担う。

天童将棋駒の特徴

一駒に宿る、静かなる情熱と美意識

天童将棋駒は、ただのゲーム用具ではなく、木と文字と技の融合によって生まれる小さな芸術品です。その特徴は多岐にわたります。まずは、素材へのこだわり。ホオやハクウンボク、ツゲなどの木材は、木目の美しさや硬さ・柔らかさによって用途が分かれ、高級品では1セット40枚の駒がすべて同じ木目になるよう選定されます。これには熟練の木地師による繊細な目利きが必要です。

また、書体の豊富さも大きな特徴です。「水無瀬」や「源兵衛清安」などの古典書体から、現代的なデザインまで、その数は150種以上にのぼります。同じ「王将」でも書体が変われば印象がまったく異なるため、駒選びは棋士や愛好家にとっての“審美眼”の見せ所ともいえます。

さらに、文字の刻み方も複数あります。「書き駒」は黒うるしで文字を描く最も伝統的な技法であり、「彫り駒」や「彫埋め駒」は彫刻刀で彫った溝に漆を入れて仕上げます。なかでも最上位に位置づけられる「盛上げ駒」は、漆で文字を重ねて立体的に仕上げた逸品で、プロ棋士の対局にも使用される格式ある駒です。

天童将棋駒の材料と道具

木目と文字が響き合う、天然素材と手道具の世界

天童将棋駒の製作には、すべて天然素材が用いられ、専用の刃物や筆によって繊細な作業が進められます。

天童将棋駒の主な材料類

- ホオノキ: 加工しやすく、やさしい木肌をもつ。

- ハクウンボク: 柔らかく木目が緻密で美しい。

- ツゲ: 重厚で狂いが少なく、高級駒に使用される。

- イタヤカエデ、マユミ: 繊細な木目が映える駒木地材。

- 黒うるし・錆うるし: 文字描きや彫埋めに使用。

天童将棋駒の主な工具類

- 駒切りなた: 木地を切り出す専用道具。

- 彫刻刀・印刀: 書体に応じて文字を彫る小刀。

- 筆: 黒うるしで文字を描くための道具。

- 紙やすり・瀬戸物砥石: 表面仕上げ用。

- 瀬戸物(陶器): 彫埋め後の磨き工程に使用。

駒づくりの素材と道具は、単なる材料以上に、職人の感覚と長年の経験に裏打ちされた“選ばれし道具”です。

天童将棋駒の製作工程

駒に命を吹き込む、分業による丹念な製作工程

天童将棋駒の製作は、木地師・書き師・彫り師・盛り上げ師といった職人たちによる分業で成り立っています。ここでは、もっとも高度とされる「盛上げ駒」の工程を紹介します。

- 材選び・大割り

原木を駒の高さに合わせて玉切りにし、木目に沿って手割りする。 - 駒切り・小割り

駒切りなたで外周を削り、山形の上面と平らな底面をもつ台形に整える。 - 字母紙づくり

書体を選び、薄紙に40枚分の文字を書き写す。 - 字の彫刻

字母紙を駒に貼り、印刀で細かく文字を彫り込む。 - 彫り埋め

彫った溝に数回に分けて錆うるしを塗り重ね、文字に奥行きを出す。 - 磨き

紙やすりと瀬戸物を用いて、表面を滑らかに仕上げる。 - 漆盛り上げ

筆で黒うるしを文字に重ね塗りし、盛り上がりのある立体的な表情に仕上げる。

こうして完成する盛上げ駒は、文字が浮き上がったように見える立体感と、木と漆の一体美を兼ね備えた逸品です。

天童将棋駒は、木と漆、文字と手技が融合した日本の伝統工芸の粋です。将棋の駒でありながら、書体や仕上げに職人の美意識が込められ、勝負の道具を超えた芸術性を宿しています。武士の知恵から始まったその文化は、今なお山形の地で静かに受け継がれています。