東京無地染とは?

東京無地染(とうきょうむじぞめ)は、白生地を一反(約13メートル)単位で好みの色に染める東京都の伝統的工芸品です。新宿区・中野区・杉並区などを中心に製作され、約170色の色見本に基づき、柄のない「無地」ながらも奥深い色の表現を追求する染色文化が受け継がれています。

使用される生地は厚みや織りが異なるものもあり、同じ染料でも発色は微妙に変化します。職人たちは五原色の染料を独自に調合し、毎回の染色において色彩感覚と集中力を研ぎ澄ましながら、理想の色に近づけていきます。ナチュラルで気品のある色合いは、オーダーメイドの着物だけでなく、洋服にも合わせやすいストールなどにも展開され、現代の暮らしにも寄り添う染色工芸として注目されています。

| 品目名 | 東京無地染(とうきょうむじぞめ) |

| 都道府県 | 東京都 |

| 分類 | 染色品 |

| 指定年月日 | 2017(平成29)年11月30日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 3(3)名 |

| その他の東京都の伝統的工芸品 | 村山大島紬、本場黄八丈、江戸木目込人形、東京染小紋、東京手描友禅、東京銀器、多摩織、江戸和竿、江戸指物、江戸からかみ、江戸切子、江戸節句人形、江戸木版画、江戸硝子、江戸べっ甲、東京アンチモ二ー工芸品、江戸押絵、東京三味線、東京琴、江戸表具、東京本染注染(全22品目) |

東京無地染の産地

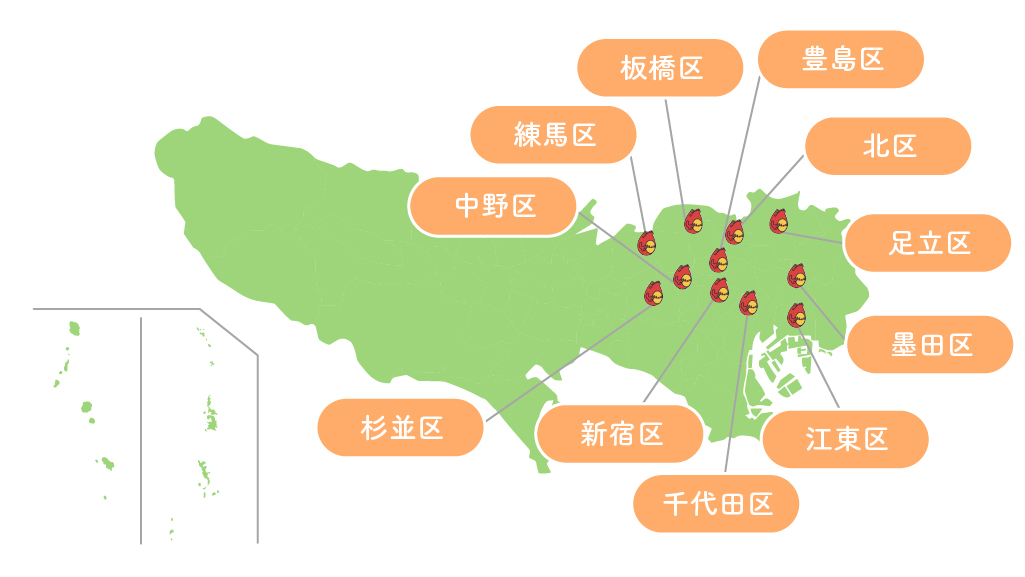

住宅地と工房が共存する、都心の染めの拠点

東京無地染は、東京都の新宿区・中野区・杉並区など、住宅地と職人工房が共存する都心部で作られています。これらの地域は、かつて多くの染色業が集まった地であり、染めの文化が息づいてきた場所です。今日でも小規模な工房が点在し、熟練の職人たちが一反一反、手作業での染め作業を行っています。住宅街の一角で煙が立ち上る染め場は、東京の日常の中に生きる伝統の風景とも言えるでしょう。

東京無地染の歴史

“無地”にこめた彩り──古代から続く色の美学

東京無地染の起源は、日本の古代染色である草木染めにさかのぼります。

- 奈良時代以前:日本各地で草木を使った自然染色が行われ、生活や宗教儀礼における装いとして定着。

- 794〜1185年(平安時代):貴族社会では「襲の色目(かさねのいろめ)」が重視され、無地の色合わせに洗練された配色美が発展。

- 18世紀(江戸時代中期):江戸の町人文化が成熟し、武士の質素な装いとは対照的に、粋を表す洒落た無地の着物が流行。江戸小紋や友禅染と並び、無地染は日常着から礼装まで幅広く支持される。

- 19世紀後半〜20世紀初頭(明治〜大正期):化学染料の導入とともに東京の染色業が近代化。色数の幅が飛躍的に広がり、顧客の要望に応じたオーダー染色が可能になる。

- 昭和初期〜:新宿・中野・杉並の神田川流域には無地染工房が集まり、個別注文に応じた一点染めが盛んに。

- 2017年(平成29年):東京無地染が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。

東京無地染は、「柄のない一色染め」というシンプルな技法にこそ、色彩美と職人の感性が凝縮された表現として評価されてきました。

東京無地染の特徴

170色の繊細な色彩──無地に映る、職人の眼と手

東京無地染の特徴は、一見すると無地に見える生地に、豊かな色彩と深みを宿す染めの技にあります。染め上がった生地は、濃淡のわずかな違いが視覚に心地よく響き、光の加減や着用する人の動きによって印象が変化します。

色見本は約170色を数え、柄も設計図もないなかで、職人は五色(赤・青・黄・黒・白)を基本に、染料を手で調合。その日の気温・湿度・生地の厚みに応じて微調整を行い、目指す色を導き出します。一度染めた生地は、後年別の色へと染め直すことも可能で、年齢や季節に応じた着物の再生も見込まれます。染めの技は、顧客の人生とともに色を変え続けられる柔軟さも持ち合わせているのです。

東京無地染の材料と道具

自然の色を染める、調和のための素材と道具

東京無地染の現場では、染料の調合や生地の種類に応じて、繊細な判断と道具使いが求められます。

東京無地染の主な材料類

- 精練済みの白生地(絹・綿など):さまざまな厚さや織りで発色が異なる

- 染料(合成染料・天然染料):五原色を基本とし、職人が手で調合

- 固着剤:染料を生地に定着させる役割を持つ薬剤

東京無地染の主な道具類

- 染色槽(そめそう):布を浸け染めする大型の染色容器

- 板張り台:染めた布を張って乾燥・色ムラを防ぐための設備

- 温度計・湿度計:染色環境の管理に用いる

- 染め刷毛・撹拌棒:染料を混ぜたり均一に広げたりする道具

- 色見本:約170色の染色参考となる見本帳

自然由来の素材とともに、微細な色の違いに対応するための手仕事と設備が、東京無地染の色を支えています。

東京無地染の製作工程

設計図なき色をつくる、集中と感性の染め仕事

東京無地染は、以下のような工程で製作されます。一反ごとの色づくりに、職人の集中力と経験が注がれています。

- 精練・下処理

生地を染まりやすい状態に整える。 - 染料の調合

顧客の希望に沿って五色の染料を調合。 - 試し染め・確認

小布で発色を確認し、調整を行う。 - 浸染

染色槽に生地を入れて染め上げる。 - 均一化作業

撹拌や引き上げを繰り返し、ムラなく染める。 - 脱水・中和

生地から余分な染料を抜き、pHを整える。 - 乾燥

板張り台などに張って自然乾燥させる。 - 検品

色ムラや異常がないか丁寧に確認する。 - 仕上げプレス

染め上げた生地に最終仕上げを行う。 - 納品・仕立て

顧客や仕立て職人へ納品。用途に応じた活用へ。

これらの工程において、色の設計図を持たない無地染ならではの感性と経験値が、職人の誇りとして宿っています。

東京無地染は、目立たない“無地”の中にこそ豊かな色の物語をたたえています。約170色の色見本も、設計図も、すべては職人の目と手によって導かれたもの。現代のファッションやライフスタイルにも自然に溶け込むその色彩美は、流行に左右されず、静かな存在感を放ち続けています。