山形仏壇とは?

山形仏壇(やまがたぶつだん)は、山形県山形市周辺で製作される金仏壇の伝統工芸品です。江戸時代後期より続くその歴史の中で、会津塗などの漆技法と京都・越前からの仏壇文化を融合し、独自の荘厳美を発展させてきました。

その魅力は、黒漆に金箔が映える荘厳な外観に加え、繊細な彫刻や蒔絵、螺鈿細工が一体となった総合芸術としての完成度にあります。仏教の教義を体現しつつ、地域の信仰や風土が息づいた仏壇は、単なる祈りの場を超えて、家族の歴史と文化を継承する象徴ともなっています。

| 品目名 | 山形仏壇(やまがたぶつだん) |

| 都道府県 | 山形県 |

| 分類 | 仏壇・仏具 |

| 指定年月日 | 1980(昭和55)年3月3日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 12(36)名 |

| その他の山形県の伝統的工芸品 | 羽越しな布、置賜紬、山形鋳物、天童将棋駒(全5品目) |

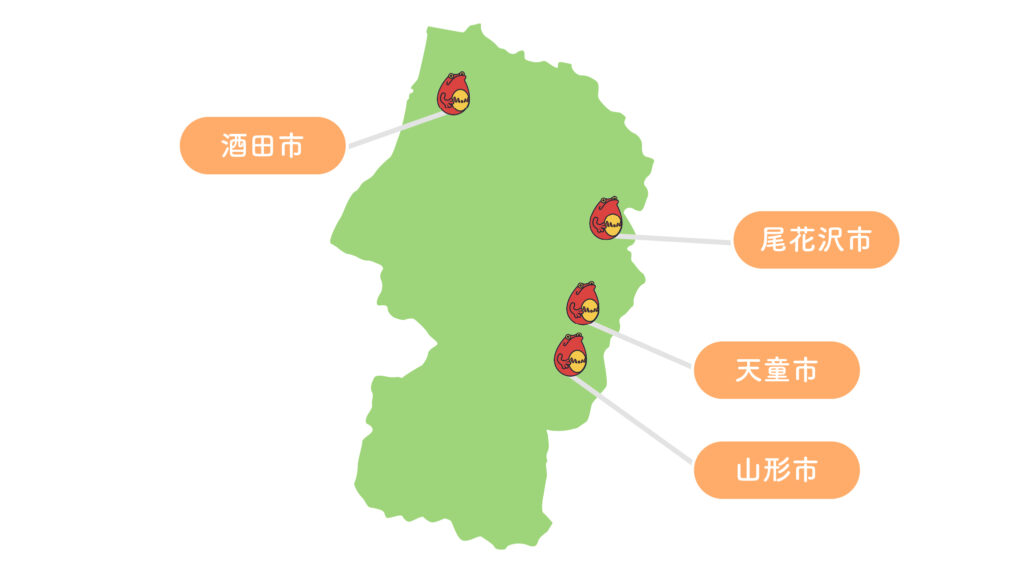

山形仏壇の産地

城下町文化と雪国の風土が育んだ祈りのかたち

山形仏壇の産地である山形市は、江戸時代に最上藩の城下町として整備され、商人・職人・寺社仏閣が集まる文化の中心地として発展してきました。仏壇文化が根づいた背景には、この地に息づく篤い仏教信仰と、民間の祖霊信仰が深く関係しています。

京都・会津・越前などの工芸都市との交易や技術交流が盛んで、江戸時代後期には会津から漆職人が移住。これにより漆塗りや蒔絵技術が導入され、山形独自の仏壇づくりが確立されました。また、東北の中でも山形は盆地特有の風土により、家庭ごとに仏壇を持ち、先祖を祀る文化が根強く受け継がれてきました。

さらに、湿度と気温の寒暖差が激しい山形の環境が、漆塗りに適しているとされます。特に冬季の低温乾燥は、漆の乾燥に時間を要するものの、艶やかで剥がれにくい強固な塗膜を形成するのに理想的な条件を備えています。また、木材の保管や加工にも適しており、質の高い木地作りが可能です。

山形仏壇の歴史

地域信仰と職人文化が生んだ金仏壇の系譜

山形仏壇は、城下町山形の信仰と工芸文化の融合から生まれました。

- 1800年代初頭(文化・文政期):会津地方から漆器職人が移住し、山形で漆工芸が始まる。

- 1830年代(天保年間):寺院や仏具製造とともに仏壇需要が増加。山形藩の保護のもと、木地や塗師の分業が始まる。

- 1850年代(安政年間):京都・越前の仏壇様式が伝来し、蒔絵や金箔技法が本格的に導入される。

- 1880年代(明治20年代):自由民権運動や仏教復興の動きにより、家庭仏壇の需要が東北全域で増大。山形仏壇が定着。

- 1910年代(大正期):鉄道の整備により物流が改善し、材料や仏具の流通が広がる。職人の技術向上が進む。

- 1930年代(昭和初期):仏壇製作の分業体制が整備され、金具職・蒔絵師・彫刻師の専門分化が進む。

- 1970年代後半(昭和50年代):住宅様式の変化により大型仏壇の需要が一時減少。技術保存への取り組みが本格化。

- 1980年(昭和55年):山形仏壇が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。

- 2000年代以降:小型・モダン仏壇の開発と並行して、手仕事の修復や注文製作のニーズが再び高まる。

山形仏壇の特徴

金と漆が奏でる、東北の美意識と祈りの象徴

山形仏壇の最大の魅力は、黒漆と金箔が織りなす荘厳な美しさにあります。外観は漆黒の艶と金の輝きが調和し、格調高い雰囲気を醸し出しますが、内部には極彩色の蒔絵や華麗な彫刻が施されており、まるで一つの寺院を思わせるような空間性を備えています。

蒔絵には、蓮の花や鳳凰、雲文様など仏教的な図案が多く使われ、金箔で表現されることで光の加減によって表情を変えるのが特徴です。たとえば朝日を受けると仏壇全体が黄金色に輝き、夕暮れ時にはしっとりと落ち着いた陰影を見せるなど、時間帯による“見え方の変化”も楽しめるという奥深さがあります。

さらに、山形仏壇は「家庭に一寺院」と称されるほどの造形美を持ち、ただの供養の道具にとどまらず、家族の精神的なよりどころとしての意味も深いものです。職人たちは、ひとつの仏壇に数か月から一年以上の時間をかけて制作しており、その姿勢もまた、仏壇に込められた“祈りの深さ”を物語っています。

山形仏壇の材料と道具

漆と木と金を操る、分業と匠の連携

山形仏壇の製作は、木地・漆塗・金具・蒔絵・彫刻など複数の工程に分かれ、各工程ごとに専門の職人が連携する分業体制で進められます。

山形仏壇の主な材料類

- ヒバ:耐湿・防虫性が高く、木地の主要材。

- ケヤキ・ホオ:木目が美しく、構造部材に用いられる。

- 漆:東北産の天然漆を使用。下塗り・中塗り・上塗りと工程を重ねる。

- 金箔・金粉:京都・金沢産の極薄金箔。蒔絵や内装装飾に用いる。

山形仏壇の主な工具類

- 彫刻刀・鑿:細密な彫刻文様を刻むための必須道具。

- 漆刷毛:天然毛で作られた手製刷毛。塗りの均質性を支える。

- 蒔絵筆:金粉をまく繊細な工程に使う極細筆。

- 金箔押さえ:金箔を均一に貼るための道具(竹箆や団扇など)。

こうした素材と道具を駆使し、分業の中でも職人の感性と技術が響き合うことで、ひとつの仏壇が完成します。

山形仏壇の製作工程

祈りを形にする、荘厳な制作の道程

山形仏壇は、およそ30以上の工程を経て製作されます。

- 木地製作

ヒバ材などを使用し、仏壇の骨組み・扉・柱などを製作。構造の正確性が重視される。 - 下地処理・漆塗り

下地に布張りや地の粉を施した後、漆を複数回塗布・乾燥・研磨する。 - 金箔押し

内部の柱・天井などに金箔や金粉を貼る。繊細な筆致と均一性が要求される。 - 蒔絵・彫刻

仏具や扉などに蒔絵・彫刻を施し、意匠を完成させる。 - 金具取り付け

手打ち金具を各所に配し、装飾と強度を兼ねる。 - 組み立て・検品

すべての部品を組み合わせ、最終調整・点検を経て完成。

このように、山形仏壇は数多くの職人技が結集した、祈りと美の象徴です。

山形仏壇は、城下町文化と雪国の気候が育んだ“家庭の寺院”とも称される総合芸術です。漆と金箔が描く荘厳な美しさ、蒔絵・彫刻・金具に刻まれた職人の技と祈り、そして世代をつなぐ文化的原風景。その魅力は、時間帯や光の中で表情を変えるなど体験的要素も豊富。現代の住まいにおいても祈りと癒しを届け続ける、東北の誇る伝統工芸です。