この記事では全国各地の産地や工房などが運営する、伝統産業の担い手や伝統工芸の職人を養成する施設・事業を地域別にまとめています。

この記事では、東北地方の、4施設・事業をご紹介しています。※全てを網羅しているわけではございませんので、予めご了承ください。

「こんな施設知ってるよ」などの情報提供大歓迎です!

2023年11月時点で募集が終了している施設・事業もありますので、添付のホームページ等で最新情報の確認をお願い致します。

伝統的工芸品産業が抱える後継者問題

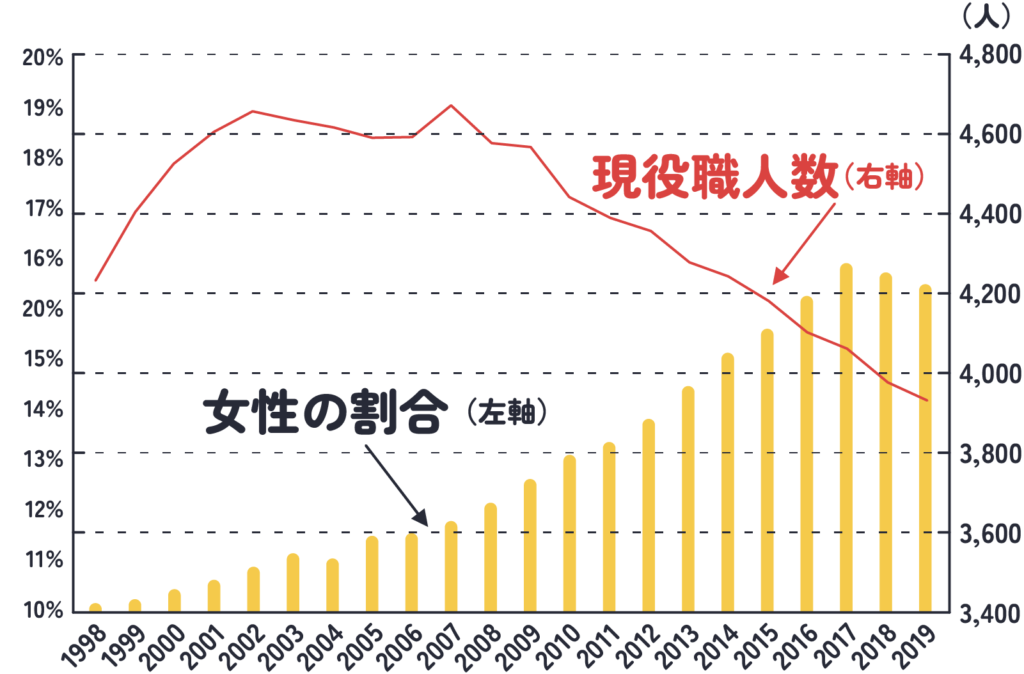

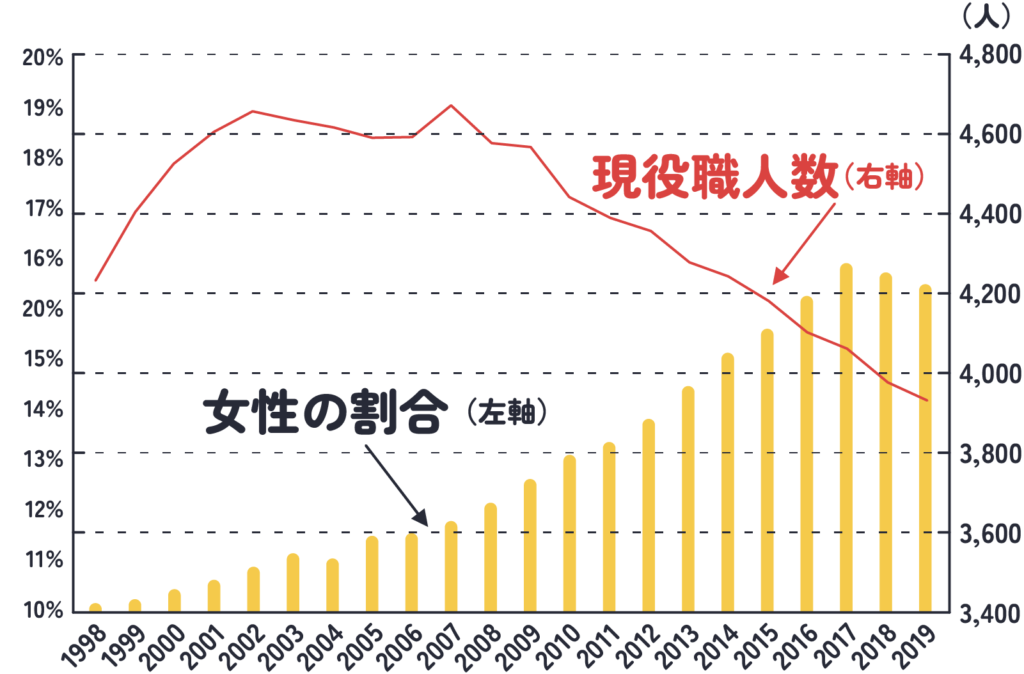

伝統工芸品産業はその規模が年々縮小しています。伝統的工芸品産業の需要の減少や職人の高齢化による引退、金銭面の理由による後継者候補の途中離脱などなど。従業員数も右肩下がりに減少しています。

伝統的工芸品の生産額・従業員の推移数

伝統工芸士の推移

後継者が確保できないと、伝統的工芸品が製造できず、技術の継承が途絶えてしまうかもしれません。そんな課題を解決するために、全国各地で後継者確保の取り組みが実施されています。

それでは、具体的にどんな施設でどんなことが行われているのか、一緒に見ていきましょう。

東北地方

青森県、岩手県、福島県から4つをご紹介します。「漆器」を取り扱う組合や事業者が多いですね。漆器は木の器に漆を塗り重ねて作る工芸品です。

漆が固まるには湿気が必要なので、雪国には漆器の生産地が多いんだね!

津軽塗後継者育成研修事業

| 地域 | 青森県弘前市 |

| 種別 | 漆器 |

| 対象 | 弘前市内在住の、津軽塗の職人を本気で目指す人(50歳未満) |

| 内容 | 津軽塗に関する講義及び4大技法の技術研修(唐塗・ななこ塗・紋紗塗・錦塗など) 週3回(月・水・金曜日)午前9時~12時 |

| 選考方法 | 書類選考、面接 |

| お問い合わせ先 | 青森県漆器協同組合連合会 〒036-8061 青森県弘前市神田2丁目4-9 TEL:0172-35-3629(FAX兼) |

| HP | https://www.tsugarunuri.org/tsugarunuri-apprentice/index.html |

津軽塗後継者育成研修事業は、青森県漆器協同組合連合会主催の、国の伝統的工芸品・重要無形文化財「津軽塗」の後継者育成のための事業です。

津軽塗の制作は、そのすべての工程を一人の職人が行います。下地の処理から、模様付け、研ぎ出しを何度も繰り返し仕上げます。新しい取り組みとして、自治体とともに岩木山の麓にある漆林を管理されています。

覚えなければならないことは多く、一人前まで道のりは険しいですが、伝統を受け継ぎながら、現代のライフスタイルにあった津軽塗製品の制作を行える職人になっていけるでしょう。

唐塗、七々子塗、錦塗、紋紗塗の代表的な4技法を基に作られている津軽塗の技術の学習は奥が深そうだ!

参考

津軽塗をつなぐ人たち 津軽塗担い手育成

厚生労働省 技のとびら 漆工技術後継者育成事業

安代漆工技術研究センター

| 地域 | 岩手県八幡平市 |

| 種別 | 漆器 |

| 対象 | 研修終了後、漆器製造に従事できる方 |

| 内容 | ・基礎課程(2年) 汁椀、お盆、乾漆製作、蒔絵などの制作実習を中心に、漆精製など漆に関する専門知識やデザイン実習等を行います。 ・専攻課程(1年) ※基礎課程修了者、または同等の技術を有する者 漆基礎技術を生かし量産実習、販売実習、経理等の各種講義、商品構成、木地発注等の実務を中心とした研修を行います。 |

| 選考方法 | ー |

| お問い合わせ先 | 安代漆工技術研究センター 〒028-7533 八幡平市叺田70 TEL:0195-72-2111 |

| HP | https://www.city.hachimantai.lg.jp/soshiki/ashirou/ |

安代漆工技術研究センターは、1983年に漆器産業の活性化と後継者育成を目的として、岩手県八幡平市に設立された研究施設です。

専攻課程では、量産技術、商品デザインをはじめとし、さらに物産展等へ参加し商品説明や販売体験も行い、苦手な職人が多いといわれる接客についても学べるため、より実践的な指導を受けられるようです。

安代漆工技術研究センターの卒業生が中心となって、1999年に安比塗漆器工房が開設されました。ここでは、生活者の目線を取り入れた、より現代的で実用的な漆器が生まれています。

台湾、ドイツ、オランダなどからの海外人材の受け入れ実績もあるんだって!

参考

モノ・モノ 安比塗漆器工房「はじめての漆 最初の一椀」

厚生労働省 技のとびら 漆工技術後継者育成事業

会津漆器技術後継者訓練校

| 地域 | 福島県会津若松市 |

| 種別 | 漆器 |

| 対象 | ・伝統的工芸品の会津漆器製造技術者として従事することを希望する者。 ・高校卒業以上で会津若松市内に住所を有する者。(合格後の転入でも可) ・年齢制限はありませんが、市の補助制度は35歳までとなります。 詳しくはお問い合わせください。 |

| 内容 | 1年次(1,400時間) ・学科 漆概論、塗装技術概論、漆の化学、漆の精製法、マテリアル学 製図基礎、丸木地概論、漆工史1、漆工史2、漆産業史 CG、デザイン史、平面構成、立体構成 ・実技 板木地実習、木工基礎実習、漆掻き実習、デッサン、素描、用具製作 下地基礎実習、塗基礎実習、下地実習、塗実習 2年次(1,400時間) ・学科 会津漆器商品概論、知的財産概論、加飾技術概論 ・実技 塗実習、呂色・金虫喰塗、漆掻き実習、鉄錆塗、漆絵 乾漆、消金・色粉蒔絵、卒業制作 |

| 選考方法 | 面接、一般教養試験、実技【簡単なスケッチと、折り紙(折鶴を2羽)を作成していただきます。】 |

| お問い合わせ先 | 〒965-0042 会津若松市大町1丁目7番3号 TEL:0242-24-5757 FAX:0242-24-5726 Mail :aizunuri@trust.ocn.ne.jp |

| HP | http://www.nurinuri.jp/kunren/ |

三島町生活工芸アカデミー

| 地域 | 福島県大沼郡三島町 |

| 種別 | 編み組細工(山ブドウ・ヒロロ・マタタビ)、木工、陶芸など |

| 対象 | ー |

| 内容 | 農林業体験、郷土料理体験町行事への参加 町の歴史、生活工芸運動などの講義 編み組細工(山ブドウ、ヒロロ、マタタビ)、木工、陶芸など |

| 選考方法 | ー |

| お問い合わせ先 | 三島町生活工芸館 〒969-7402 福島県大沼郡三島町大字名入字諏訪ノ上395 TEL:0241-48-5502 Mail:kougeikan@town.mishima.fukushima.jp |

| HP | https://www.okuaizu-amikumi.jp/info/academy6/ |

三島町生活工芸アカデミーは、福島県三島町で開講されている生活工芸や伝統文化の継承、地域の活性化を目的としたアカデミーです。奥会津の暮らしを体感しながら生活工芸や伝統文化の継承、地域の活性化を目的として、平成29年度より開講しています。

雪国の伝統文化を体験できる1年間のプログラムで、ものづくり体験や農作業体験など1年間三島町で生活しながら学ぶことができます。

ものづくりの拠点施設である生活工芸館で、編み組を始めとして、陶芸、木工、染色、織物などを学べます。

奥会津編み組細工は、なんと2400年前(!!!)の遺跡から編み組品が見つかったんだって!縄文時代からその技術や技法が受け継がれているんだね。

いかがでしたでしょうか。

気になるものがあったら、公式サイトなどで詳しく調べてみましょう。お手軽に始められる「週末職人」なんかも面白いかもしれません。

情報の訂正・削除、掲載希望等がございましたら、お手数ですが「CONTACT」よりご連絡ください。