この記事では全国各地に存在する、全244品目(※2025年10月27日時点)の伝統的工芸品を都道府県ごとに紹介する連載シリーズです。いきなり全244品目に目を通すのは大変だと思うので、まずは自分の地元の伝統的工芸品を知るところから始めてみるのはどうでしょう。

第39回は福井県編!それでは早速見ていきましょう!

経済産業省が指定する伝統的工芸品とは

地元の伝統的工芸品を知る前に、「伝統的工芸品とは何か」というところから説明していきます。

まず、「伝統工芸品」とは長年受け継がれている技術や技法を用いて作られた工芸品のことをいいます。その数は各都道府県で指定されているものだけでも1,300品目を超えています。指定に統一のルールはなく、各自治体が独自のルールを設けて指定しています。一方「伝統”的”工芸品」とは昭和49年に制定された「伝統的工芸品産業の振興に関する法律(伝産法)」に基づき、経済産業大臣の指定を受けた工芸品を指します。

詳しくは第1回の北海道編で紹介していますので、そちらをご覧ください。

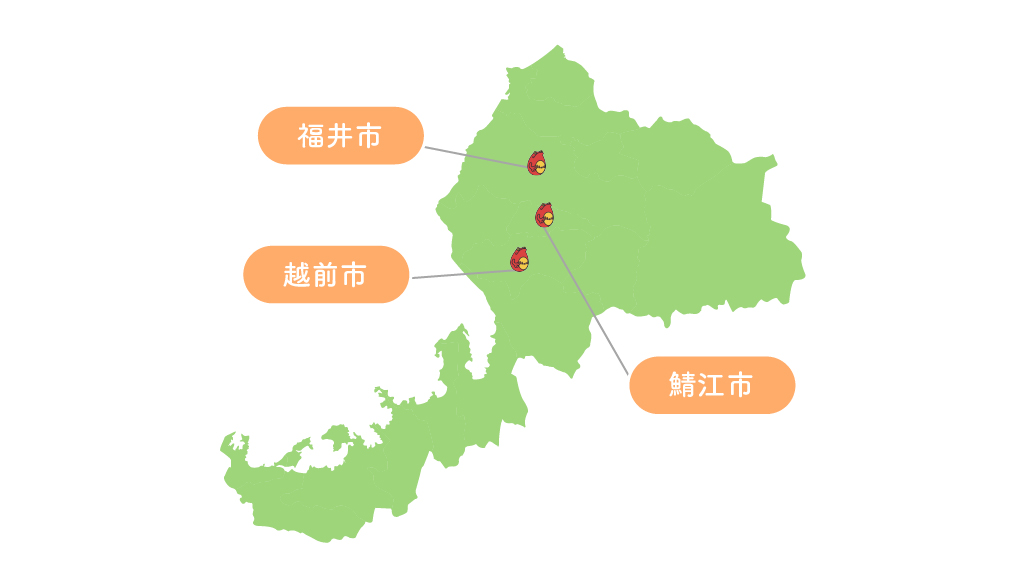

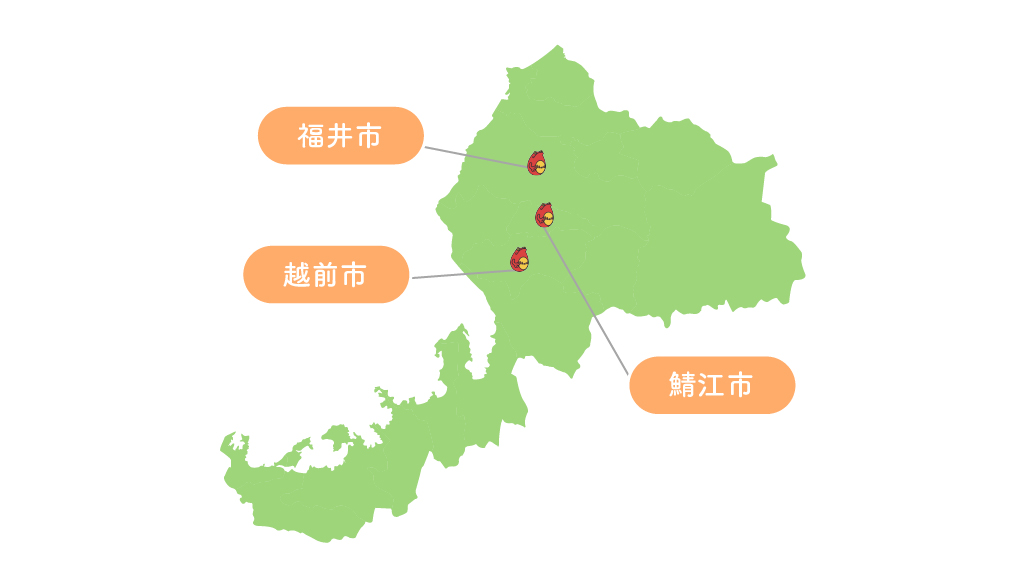

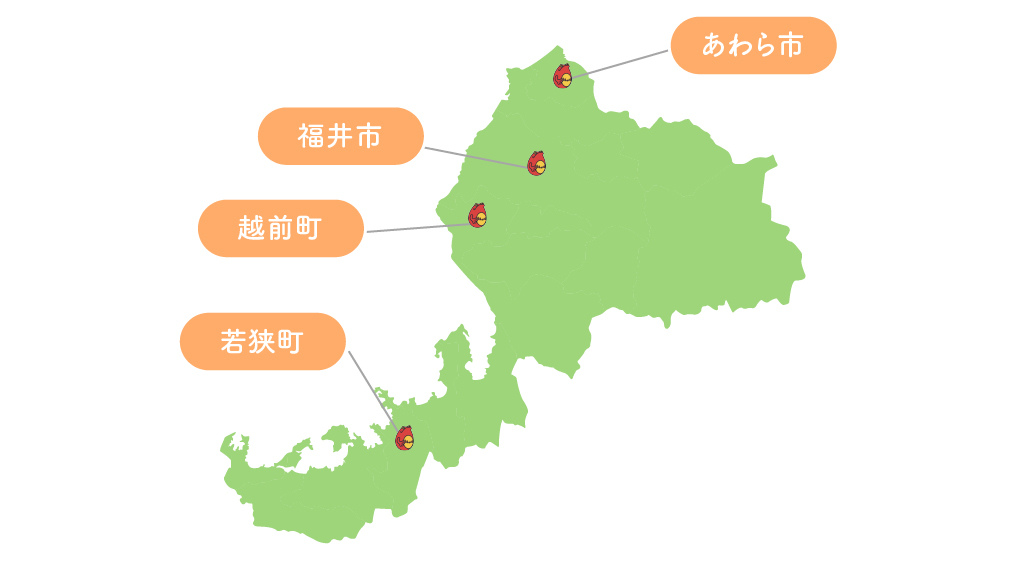

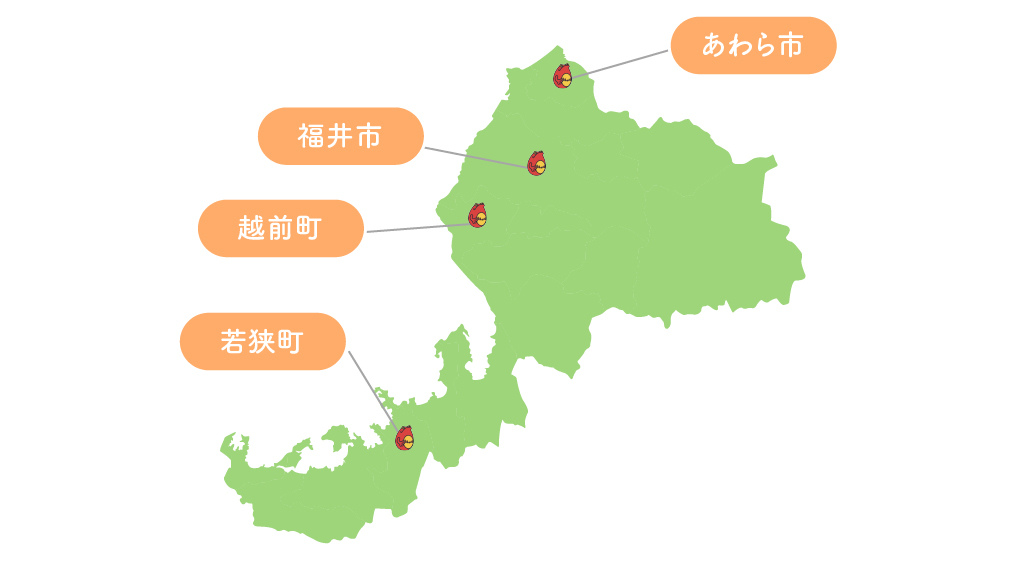

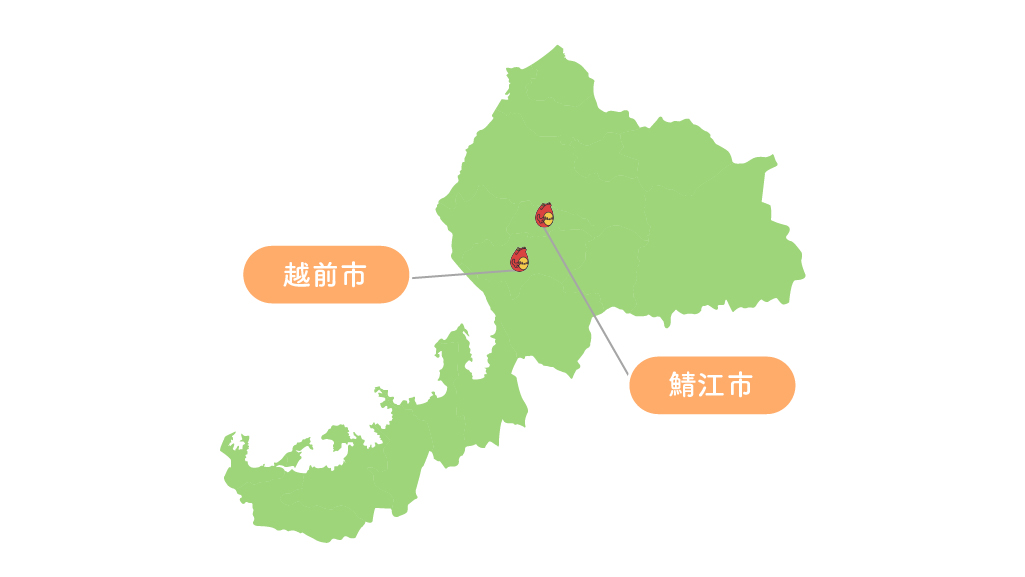

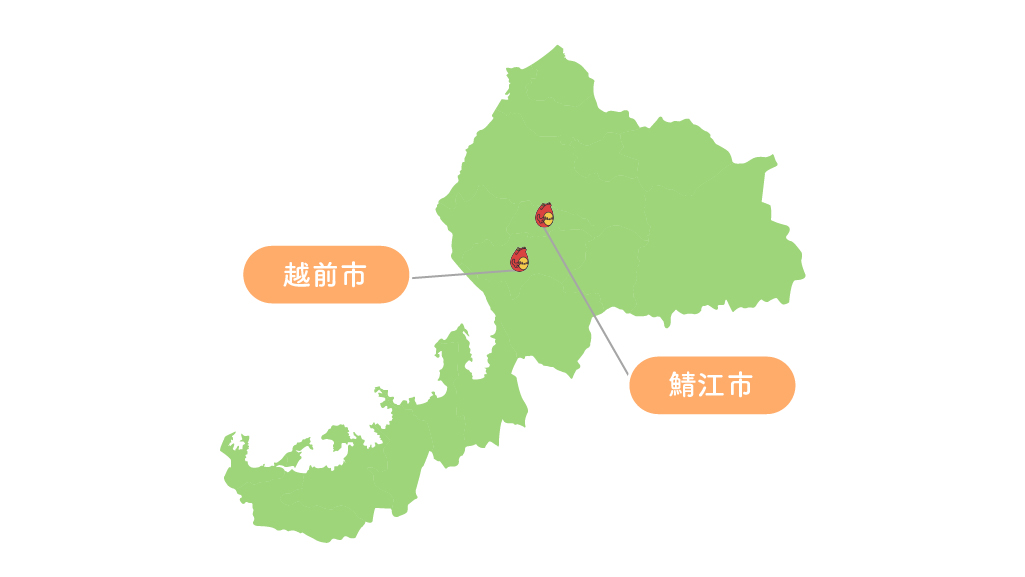

福井県の土地特性

福井県は福井・坂井エリア、奥越エリア、丹南エリア、嶺南エリアの4つのエリアに分けられます。福井県はもともと若狭と越前という2つの国からなっていました。また、⽇本で最も多くの恐⻯化⽯が⾒つかっており「恐竜王国」とも呼ばれています。福井県立恐竜博物館はカナダのロイヤル・ティレル古生物学博物館、中国の自貢恐竜博物館と並び「世界三大恐竜博物館」と称されています。

「越前ガニ」の解禁は毎年11月6日なんだって!

経済産業省が指定する福井県の伝統的工芸品

福井県には越前漆器(えちぜんしっき)、越前和紙(えちぜんわし)、若狭めのう細工(わかさめのうざいく)、若狭塗(わかさぬり)、越前打刃物(えちぜんうちはもの)、越前焼(えちぜんやき)、越前箪笥(えちぜんたんす)の7品目があります。昔の国名でもあった「若狭」もしくは「越前」が品目名に入っているのが特徴です。

越前漆器(えちぜんしっき)

古墳時代後期、継体天皇(けいたいてんのう)へ地元の塗り師が冠の修理とともに黒塗りのお椀を献上したところ、出来栄えに感動した継体天皇が漆器づくりを推奨したことがはじまりだと言われています。レストランや旅館で使われる業務用漆器の国内シェアは80%以上を占めます。

主な産地

告示

■技術・技法

伝統工芸 青山スクエア https://kougeihin.jp/craft/0517/

1下地造りは、次のいずれかによること。

(1)渋下地にあっては、柿渋、地炭粉及び松煙を繰り返し塗付することにより「渋下地造り」をすること。

(2)地の粉下地にあっては、生漆に地の粉、米のり等を混ぜ合わせたものを繰り返し塗付することにより、「地の粉下地造り」をすること。

2上塗は、精製漆を用いて「花塗」又は「ろいろ塗」をすること。

3加飾する場合には、沈金又は蒔絵によること。

4木地造りは、次のいずれかによること。

(1)挽き物にあっては、「立木」に木取りしたものを、ろくろ台及びろくろがんなを用いて成形すること。

(2)板物にあっては、仕上げ削りした後、生漆に米のり及び木の粉を混ぜ合わせたもの等を用いて成形すること。

■原材料

1漆は、天然漆とすること。

2木地は、トチ、ミズメ、ケヤキ若しくはカツラ又はこれらと同等の材質を有する用材とすること。

分類

漆器

指定年月日

1975年5月10日

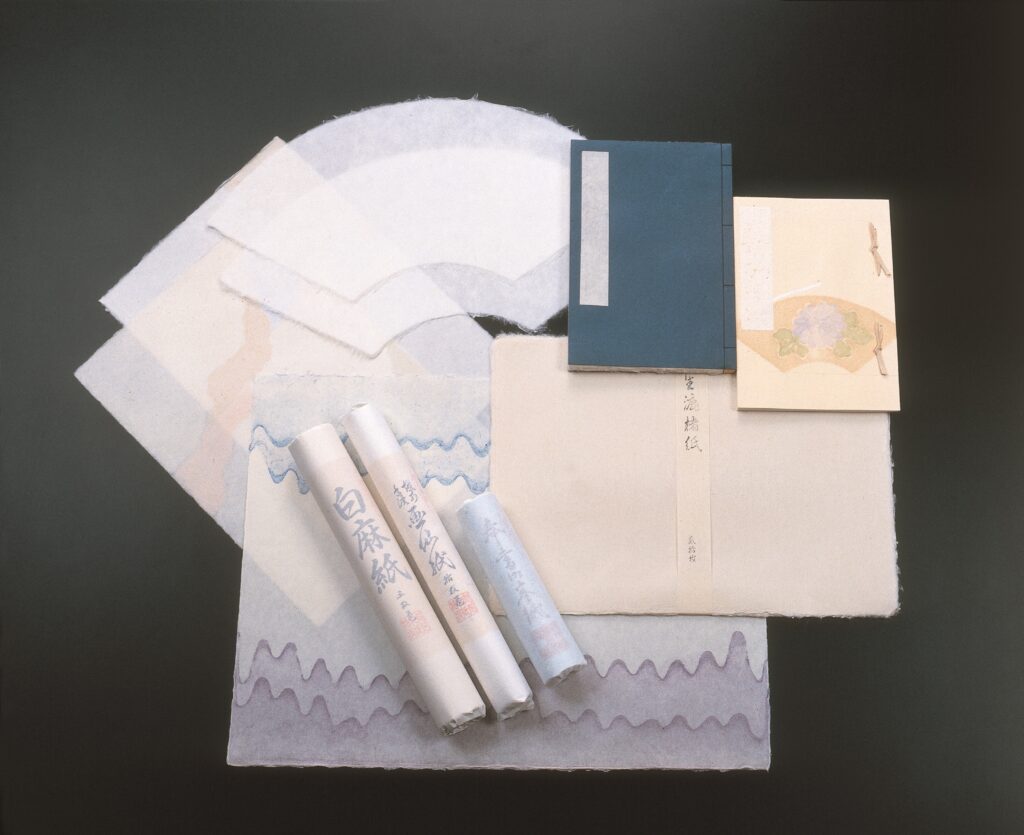

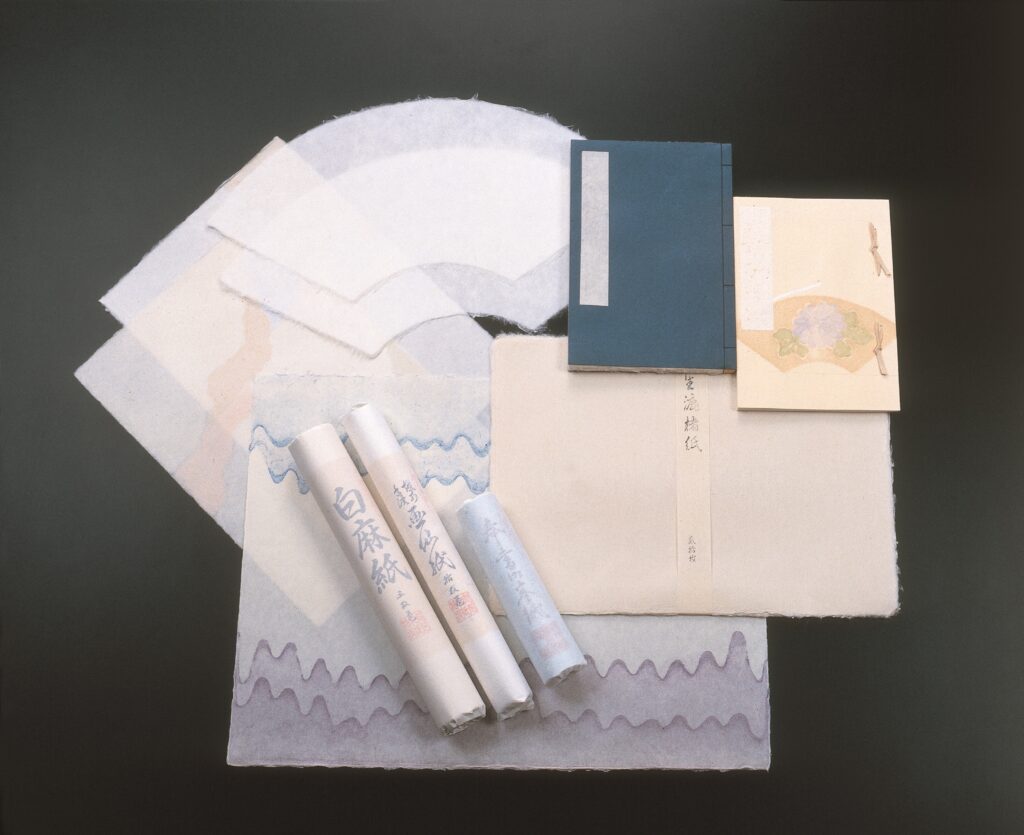

越前和紙(えちぜんわし)

今から約1500年前、越前市岡太(おかもと)地区を流れる川の上流に現れた女神が、村人に紙漉きの技術を教えたことが、越前和紙のはじまりとされています。明治元年に発行された日本最初のお札には越前和紙が用いられました。

主な産地

告示

■技術・技法

伝統工芸 青山スクエア https://kougeihin.jp/craft/0904/

1抄紙は、次のいずれかによること。

(1)局紙にあっては、次の技術又は技法によること。

イ「溜め漉き」によること。

ロ簀は、金網製の物を用いること。

ハ「ねり」を用いないこと。

(2)局紙以外のものにあっては、次の技術又は技法によること。

イ「流し漉き」によること。

ロ簀は、竹製又は紗製のものを用いること。

ハ「ねり」は、トロロアオイを用いること。

2乾燥は、「板張乾燥」又は「鉄板乾燥」によること

■原材料

主原料は、コウゾ、ミツマタ、ガンピ又はアサとすること。

分類

和紙

指定年月日

1976年6月2日

若狭めのう細工(わかさめのうざいく)

めのうとは、半透明で年輪状の模様を持った石のことです。若狭独特の「焼入れ」という世界的にも珍しい、時間のかかる技法を用いることで鮮やな赤い色彩が生まれます。

主な産地

告示

■技術・技法

伝統工芸 青山スクエア https://kougeihin.jp/craft/1202/

1原石は、「なまらし」及び「あげ火」により焼入れをすること。

2欠込みは、「鉄矢」及び小槌を用いて荒欠き及び小欠きをすること。

3彫りは、次のいずれかによること。

(1)器にあっては、「平おろし」並びに鉄ごまを用いる「えぐり彫り」及び「平面彫り」によること。

(2)器以外のものにあっては、「平おろし」並びに鉄ごまを用いる「平面彫り」、「えぐり彫り」、「浮き彫り」、「透かし彫り」及び「筋彫り」のうち少なくとも二つの組み合わせによること。

4みがきは、桐ごま、桐棒等を用いて砂目跡を残さずみがき上げること。

■原材料

原石は、めのうとすること。

分類

貴石細工

指定年月日

1976年6月2日

若狭塗(わかさぬり)

江戸時代初期に、小浜藩の御用塗師である松浦三十郎が中国の漆器をヒントに、海底の美しさを表現したいと考えたのがはじまりです。卵殻、貝殻、松葉などを用いて模様をつけ、その模様を塗りと研ぎを繰り返して浮かび上がらせる「変わり塗」が特徴です。

主な産地

告示

■技術・技法

伝統工芸 青山スクエア https://kougeihin.jp/craft/0518/

1下地造りは、次のいずれかによること。

(1)箸以外のものにあっては、「布着せ」をし、「目摺りさび」を塗付した後、生漆に地の粉及び米のりを混ぜ合わせたものを繰り返し塗付することにより「地の粉下地造り」をすること。

(2)箸にあっては、生漆又は朱合漆を用いる「頭付け」をすること。

2下地仕上げは、次のいずれかによること。

(1)箸以外のものにあっては、生漆を用いる「下地摺り」をすること。

(2)箸にあっては、朱合漆を用いる「塗下地」をすること。

3模様付けは、次のいずれかによること。

(1)「卵殻模様」にあっては、ろいろ硬漆を塗布した上に卵殻を置いた後、彩漆を用いる「合塗り」をすること。

(2)「貝殻模様」にあっては、ろいろ硬漆を塗布した上に、貝殻を置いた後、彩漆を用いる「合塗り」をすること。

(3)「起こし模様」にあっては、ろいろ硬漆を塗布した上に、松葉、檜葉、菜種又は籾殻等を用いる模様を起こした後、彩漆を用いる「合塗り」をすること。

4模様の研ぎ出しは、砥石を用いる「荒研ぎ」、「中研ぎ」及び「仕上げ研ぎ」をすること。

5模様付けの仕上げは、朱合漆を用いる「艶塗り」をし、朴炭及びろいろ炭を用いる「荒炭研ぎ」、「中炭研ぎ」及び「ろいろ仕上げ研ぎ」をした後、「胴摺り」及び「仕上げみがき」をすること。

6「内塗り」は、黒艶消漆、黒艶漆、彩漆又はろいろ漆を用いる上塗りをすること。

■原材料

1漆は、天然漆とすること。

2木地は、次のいずれかによること。

(1)箸以外のものにあっては、トチ、ミズメザクラ、ケヤキ、ヒノキ、ホオ、カツラ又はこれらと同等の材質を有する用材とすること。

(2)箸にあっては、サクラ、シタン、モウソウチク又はこれらと同等の材質を有する用材とすること。

分類

漆器

指定年月日

1978年2月6日

越前打刃物(えちぜんうちはもの)

-1024x681.jpg)

-1024x681.jpg)

南北朝時代、京都の刀匠である千代鶴国安(ちよづるくにやす)が、刀剣製作の適地を求めて府中(現:越前市)に来住し、越前市の打刃物業者に刀鍛冶の技術を教えたことが越前打刃物の始まりといわれています。

主な産地

告示

■技術・技法

伝統工芸 青山スクエア https://kougeihin.jp/craft/0709/

1成形は、刃物鋼を炉で熱し、鎚打ちによる打ち延ばし及び打ち広げをすることにより行うこと。

2もろ刃包丁の「打ち広げ」は、二枚重ねにより行うこと。

3鎌及び鉈にあっては、「樋」を付けること。

4焼入れは、「泥塗り」を行い急冷すること。

5「刃付け」、「研ぎ」及び「仕上げ」は、手作業によること。

6包丁の仕上げには、「ぼかし」を付けること。

■原材料

1使用する素材は、鉄及び炭素鋼とすること。

2柄は、木製とすること。

分類

金工品

指定年月日

1979年1月12日

越前焼(えちぜんやき)

平安時代末期に常滑の技術を導入して、越前町小曽原付近に窯を築き、焼き締め陶を作ったのが始まりと言われています。越前は、瀬戸・常滑・信楽・丹波・備前とともに日本六古窯(にほんろっこよう)の一つです。

主な産地

告示

■技術・技法

伝統工芸 青山スクエア https://kougeihin.jp/craft/0412/

1成形は、「ねじ立て成形」、ろくろ成形、手ひねり成形、押型成形又はたたら成形によること。

2素地の模様付けをする場合には、櫛目、はり付け、「へら描き」、印花、「突き刺し」、化粧掛け又は掻き落としによること。

3釉掛けをする場合には、「どぼ掛け」、流し掛け、筒掛け、「散らし掛け」又は重ね掛けによること。この場合において、釉薬は、「壺釉」、「別畑釉」、「土灰釉」、「藁灰釉」「伊羅保釉」、「なまこ釉」、「天目釉」又は「あめ釉」とすること。

■原材料

使用する陶土は、「青ねば」、「赤べと」若しくは「太古土」又はこれらと同等の材質を有するものとすること。

分類

陶磁器

指定年月日

1986年3月12日

越前箪笥(えちぜんたんす)

江戸時代後期の越前において、町方・村方の富裕層である旦那衆の家に出入りしていた指物師によって製造されたのが始まりです。越前箪笥の特徴は、飾り金具に越前打刃物の鍛造技術を用いて作った鉄製のものを用いることです。

主な産地

告示

技術・技法

伝統工芸 青山スクエア https://kougeihin.jp/craft/0618/

1 木材の乾燥は、自然乾燥によること。

2 木地加工は、次のいずれかによること。

(一) 枠組箪笥にあっては、次の技術又は技法によること。

(イ) わくのかまち(よこかまちを除く。)の見付け及び見込みは、それぞれ二十ミリメートル以上、四十ミリメートル以上とすること。

(ロ) たな板及び裏板に使用する板材の厚さは、七ミリメートル以上とすること。

(ハ) わくのかまちの接合は、平ほぞ接ぎ、腰付きほぞ接ぎ、割りくさびほぞ接ぎ又は鬼ほぞ接ぎによること。

(ニ) 天板とかまちとの接合は、かまちの小溝穴に天板をはめ込むことによること。

(ホ) 引出しの部材の接合は、組み接ぎ、包み打ち付け接ぎ、前留め組み接ぎ、あり組み接ぎ、包みあり組み接ぎ、隠しあり組み接ぎ又は留め形隠しあり組み接ぎによること。

(ヘ) とびらを付ける場合には、とびらの部材の接合は、雇いざね留め接ぎ又は隠し留め形三枚接ぎによること。

(ト) 引戸を付ける場合には、引戸の部材の接合は、平ほぞ接ぎ又は腰付きほぞ接ぎによること。

(チ) 仕上げは、トクサの葉などを用いてみがくこと。

(二) 板組箪笥にあっては、次の技術又は技法によること。

(イ) 天板、側板及び束板に使用する板材の厚さは十八ミリメートル以上とすること。

(ロ) 裏板に使用する板材の厚さは、七ミリメートル以上とすること。

(ハ) 天板と側板との接合は、五枚組以上の組み接ぎ、前留め組み接ぎ又は包みあり組み接ぎによること。

(ニ) 引き出し部材の接合は、組み接ぎ、包み打ち付け接ぎ、前留め組み接ぎ、あり組み接ぎ、包みあり組み接ぎ、隠しあり組み接ぎ又は留め形隠しあり組み接ぎによること。

(ホ) とびらを付ける場合には、とびらの部材の接合は、雇いざね留め接ぎ又は隠し留め形三枚接ぎによること。

(ヘ) 引戸を付ける場合には、引戸の部材の接合は、平ほぞ接ぎ又は腰付きほぞ接ぎによること。

(ト) 仕上げは、トクサの葉などを用いてみがくこと。

3 塗装は、次のいずれかによること。ただし、キリ材を使用する場合を除く。

(一) ふき漆塗にあっては、生漆の塗付けとふき取りを繰り返した後、透漆を用いて仕上げ塗をすること。

(二) 春慶塗にあっては、砥の粉又は弁柄で「目止め」をし、さび漆を用いて下塗をした後、表面を削り滑らかにし、透漆を用いて仕上げ塗をすること。

(三) 呂色塗にあっては、さび漆を用いて下塗をし、呂色漆を用いて上塗をした後、「上塗研ぎ」をし「胴摺り」をすること。

4 金具の製造は、次の技術又は技法によること。

(一)鋼板は、鍛造により打ち延ばして使用すること。

(二) 輪郭の切断は、手作業により鏨(たがね)を用いて行うこと。

(三) 「面取り」は、手作業により鑢(やすり)を用いて行うこと。

(四) 座金、鍵、錠前及び縁金具作りは、手作業によること。

(五) 引き手作りは、手作業により「わらびて型」、「ひるて型」又は「角手型」に成形すること。

(六) さび止めは、焼いた金具に生糸をすりつけて磨くこと。

(七) 仕上げは、菜種油又は椿油で拭き、乾燥させること。

原材料

1 木地は、ケヤキ、キリ、マツ、ヒノキ若しくはスギ又はこれらと同等の材質を有するものとすること。

2 漆は、天然漆とすること。

3 金具は、鉄製とすること。

分類

木工品・竹工品

指定年月日

2013年12月26日

一度は行きたい関連施設

福井県には7つの伝統的工芸品があることがわかりました。越前和紙をはじめ、起源が伝説に由来するなど、古くから存在している工芸品が多いですね。それでは福井県で伝統工芸を見学・体験できる施設を見てきましょう!

越前和紙の里

越前和紙の里は、紙すき体験が出来る「パピルス館」、和紙づくりの一連の工程を一つの工房で再現している「卯立の工芸館」、越前和紙の発祥や歴史などが展示されている「紙の文化博物館」など、3つのエリアを結ぶ全長約230mの通りを中心としたエリアです。

タケフナイフビレッジ

タケフナイフビレッジの工房は、「共同工房」となっており、各商品の製造を行う8社の作業風景をスロープから一望出来ます。人気コンテンツの一つである体験教室では、個人向けの「包丁教室」、団体旅行・教育旅行向けの「キーホルダー教室」「ペーパーナイフ教室」などが体験できます。

福井県陶芸館

越前陶芸公園の敷地内にある福井県陶芸館は、越前焼を見て学ぶ「資料館」、作って楽しむ「陶芸教室」、使って味わう「茶苑」が揃った施設です。越前陶芸公園には他にも、越前焼の研究拠点として開館した「越前古窯博物館」、窯元直売所「越前焼の館」があるなど、越前焼を思う存分楽しむことができます。

箸のふるさと館WAKASA

箸のふるさと館WAKASAでは、協同組合のショールームとも言える3000種類ものお箸が展示・即売されています。また、若狭塗の醍醐味でもある、天然パールを使った箸の研ぎ出しコーナーが設置されています。

最後に

福井県編、いかがでしたでしょうか?

ここでは紹介しきれなかった施設もあるなど、福井県では伝統工芸の見学・体験施設が充実しています。ぜひ自分にあった見学・体験施設を探して足を運んでみてください!

2024年3月16日ついに北陸新幹線開業!!

参考サイト/文献

- 伝統工芸 青山スクエア|https://kougeihin.jp/

- 【公式】福井県 観光/旅行サイト | ふくいドットコム|https://www.fuku-e.com/index.html

- 越前和紙の里|https://www.echizenwashi.jp/

- 福井県陶芸館|https://www.tougeikan.jp/

- タケフナイフビレッジ|https://www.takefu-knifevillage.jp/

- 箸のふるさと館WAKASA|https://wakasa-hashi.com/

- 47都道府県・伝統工芸百科(丸善出版)

- 都道府県別 伝統工芸大辞典(あかね書房)