この記事では全国各地に存在する、全244品目(※2025年10月27日時点)の伝統的工芸品を都道府県ごとに紹介する連載シリーズです。いきなり全244品目に目を通すのは大変だと思うので、まずは自分の地元の伝統的工芸品を知るところから始めてみるのはどうでしょう。

第38回は石川県編!それでは早速見ていきましょう!

経済産業省が指定する伝統的工芸品とは

地元の伝統的工芸品を知る前に、「伝統的工芸品とは何か」というところから説明していきます。

まず、「伝統工芸品」とは長年受け継がれている技術や技法を用いて作られた工芸品のことをいいます。その数は各都道府県で指定されているものだけでも1,300品目を超えています。指定に統一のルールはなく、各自治体が独自のルールを設けて指定しています。一方「伝統”的”工芸品」とは昭和49年に制定された「伝統的工芸品産業の振興に関する法律(伝産法)」に基づき、経済産業大臣の指定を受けた工芸品を指します。

詳しくは第1回の北海道編で紹介していますので、そちらをご覧ください。

石川県の土地特性

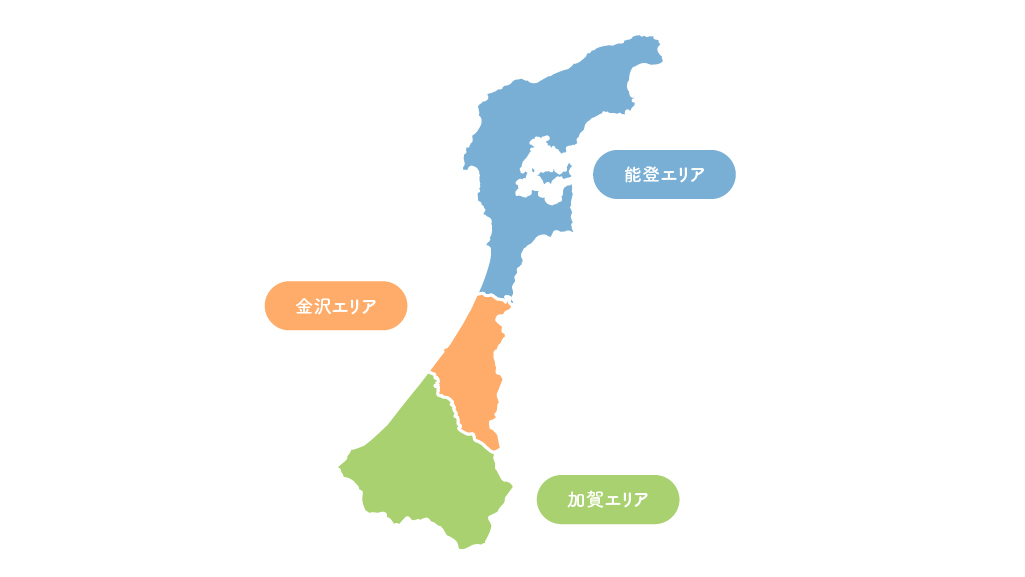

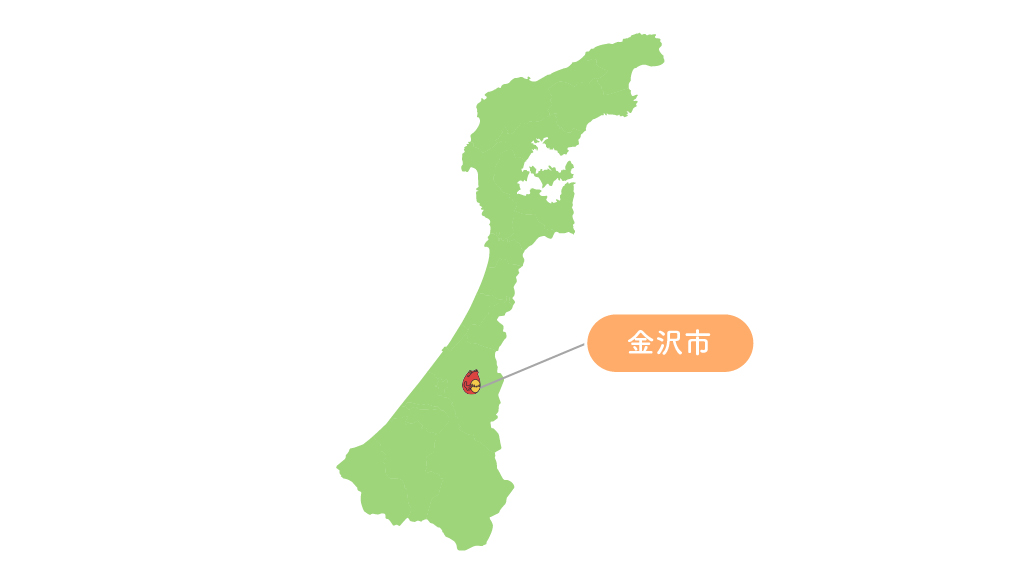

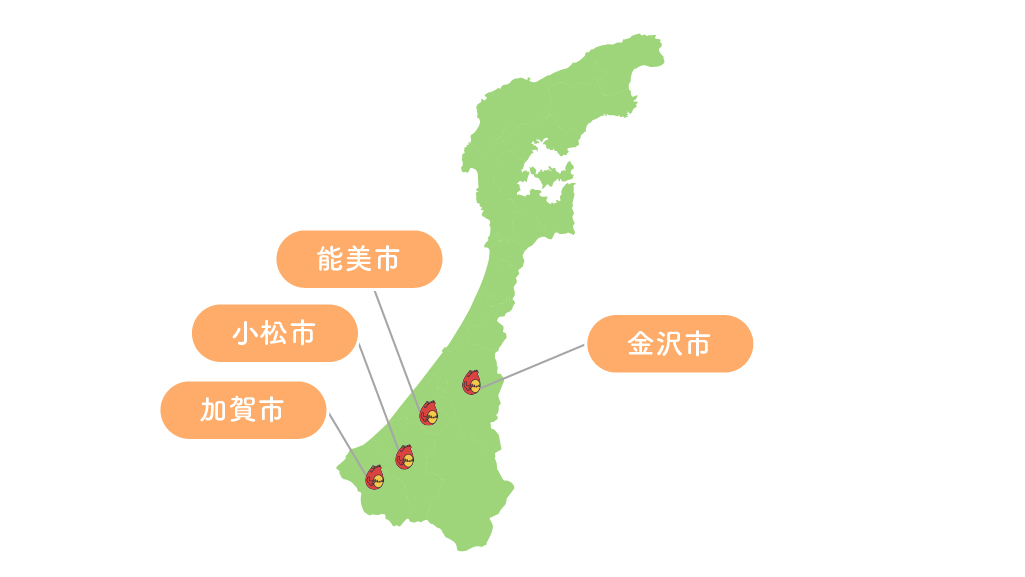

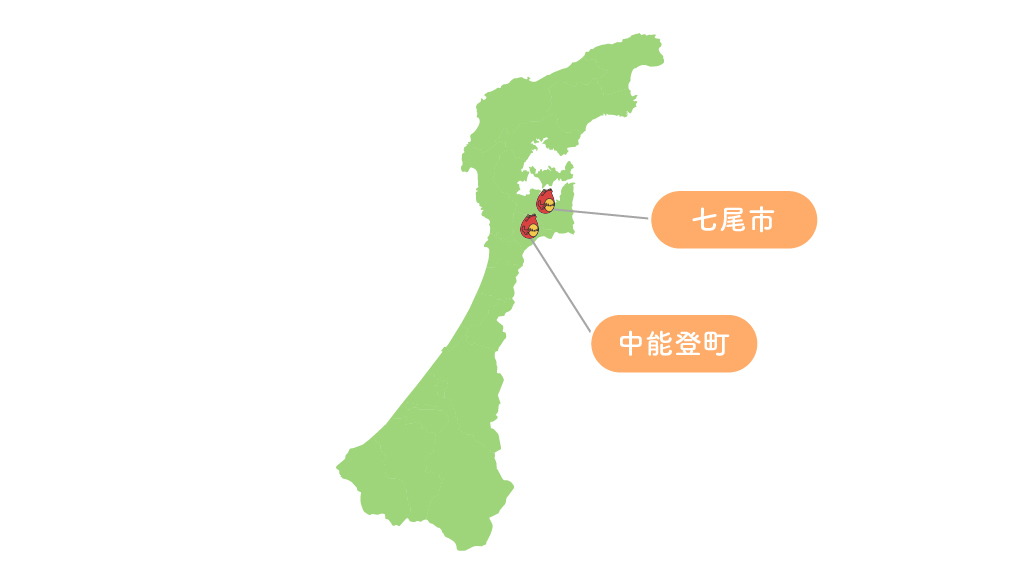

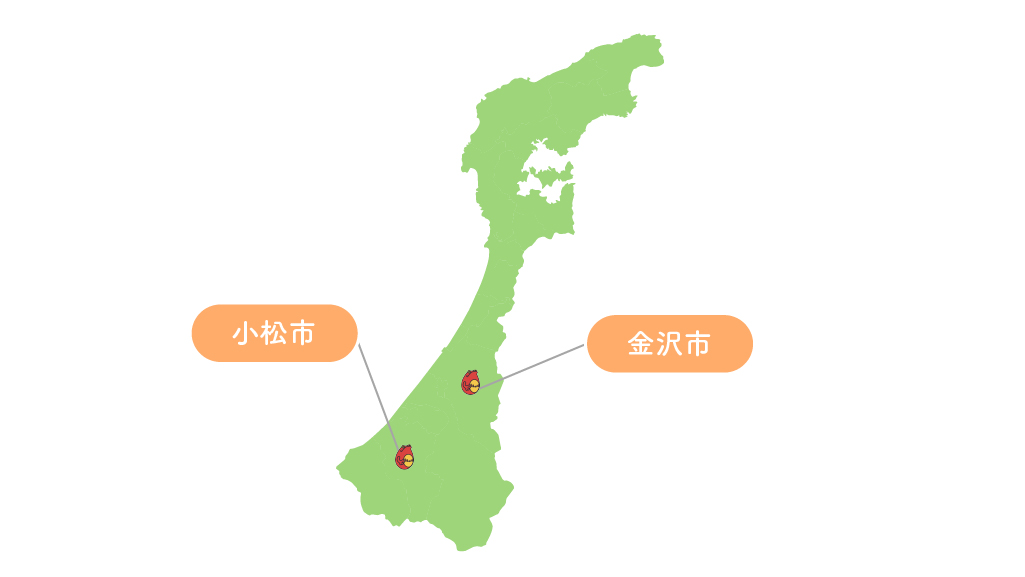

石川県は能登、金沢、加賀の3つのエリアに分けられます。能登エリアは大きく日本海側に突き出ており、加賀エリアには南砺市(富山県)、大野市・勝山市(福井県)、高山市・郡上市・白川村(岐阜県)にまたがる「白山ユネスコエコパーク」など貴重な自然が残っています。「弁当忘れても傘忘れるな」と言われるほど気候が変わりやすく、年間雷日数が日本で一番多い県です。

鼓門(つづみもん)がシンボルの金沢駅は「世界で最も美しい駅14選」に選ばれたこともあるんだ!(Travel + Leisure 2011年)

経済産業省が指定する石川県の伝統的工芸品

石川県には10品目の伝統的工芸品があります。「木地の山中」「塗の輪島」「蒔絵の金沢」のように漆器の産地が3つあるなど、石川県は古くから工芸王国と言われています。そんな工芸王国石川県には漆器の他にどんな伝統的工芸品があるのか、早速見ていきましょう!

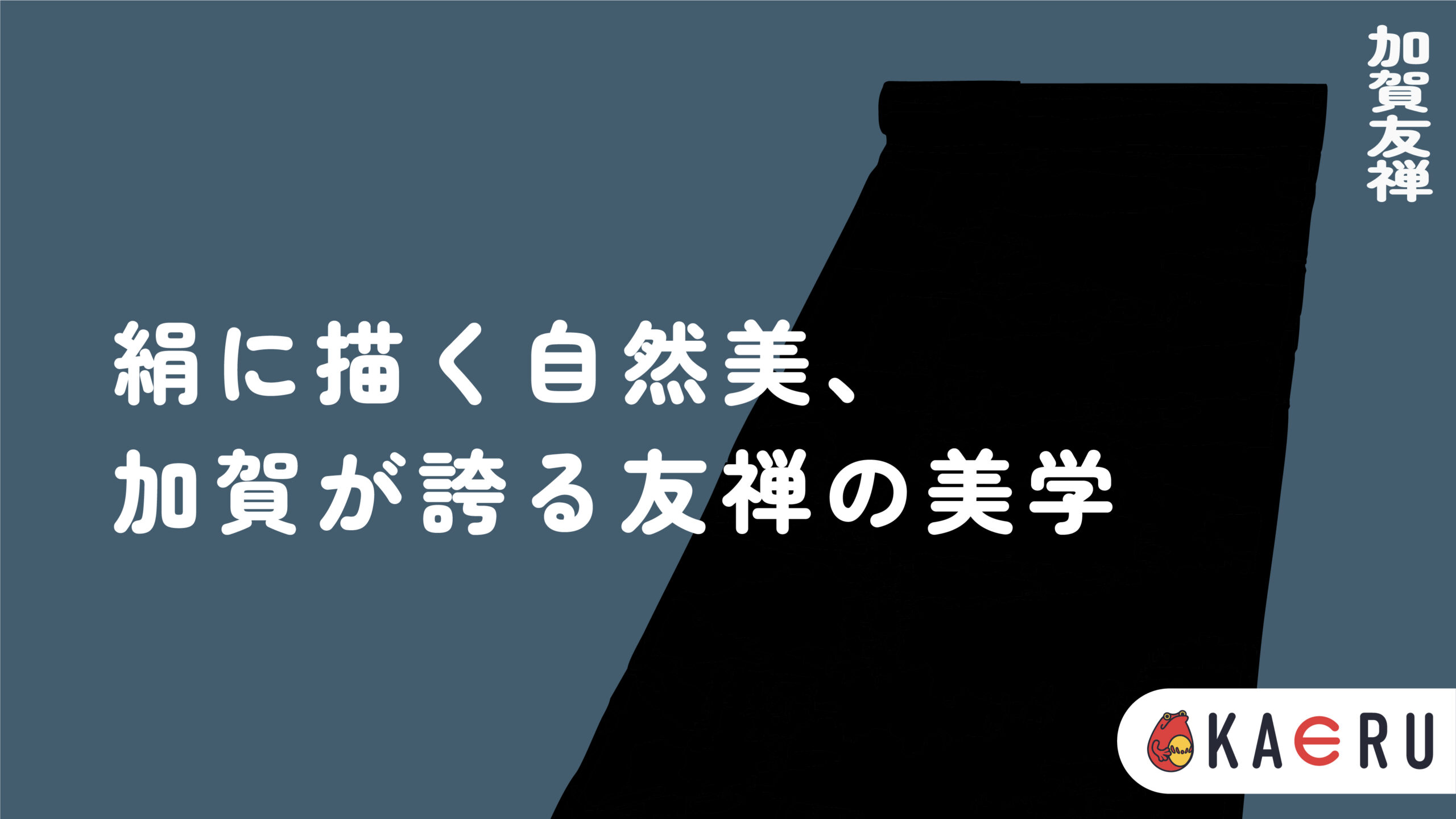

加賀友禅(かがゆうぜん)

加賀友禅は、加賀の国独特の染め技法であった無地染の「梅染」に起源を持ちます。京都において画工として名をはせた「宮崎友禅斎」が出生地といわれる加賀に戻り、加賀染に新たな息吹をもたらし発展へと導きました。

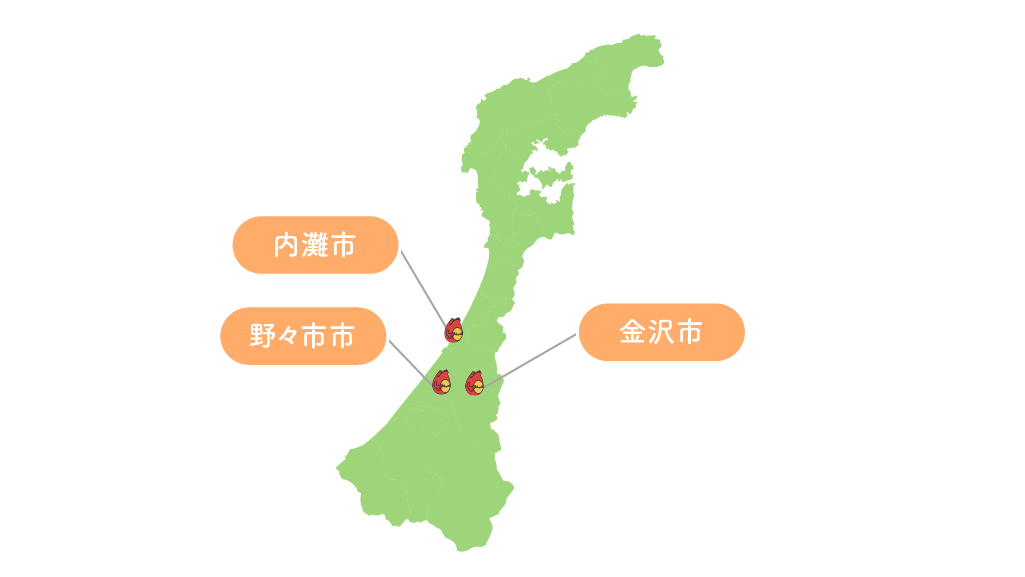

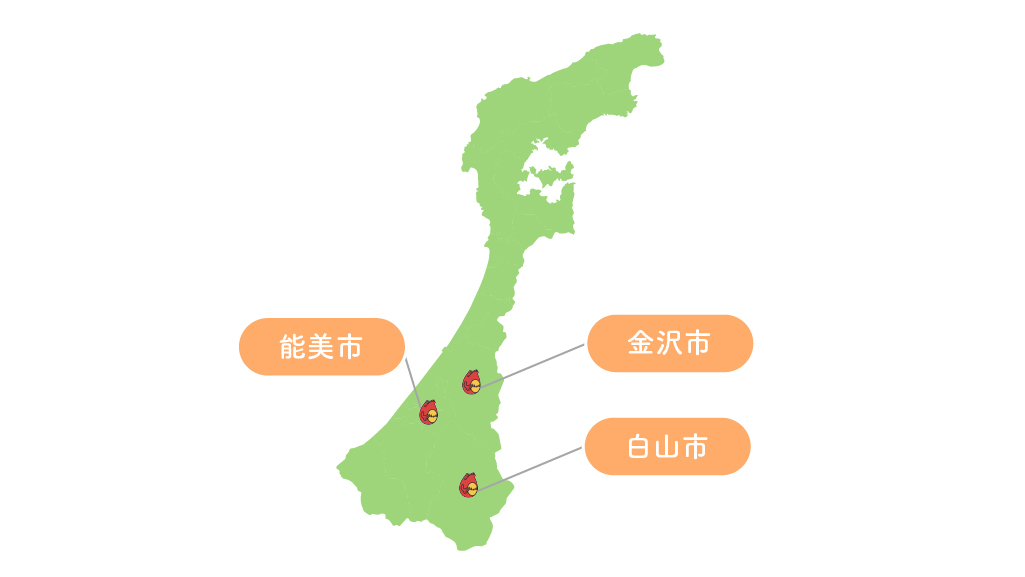

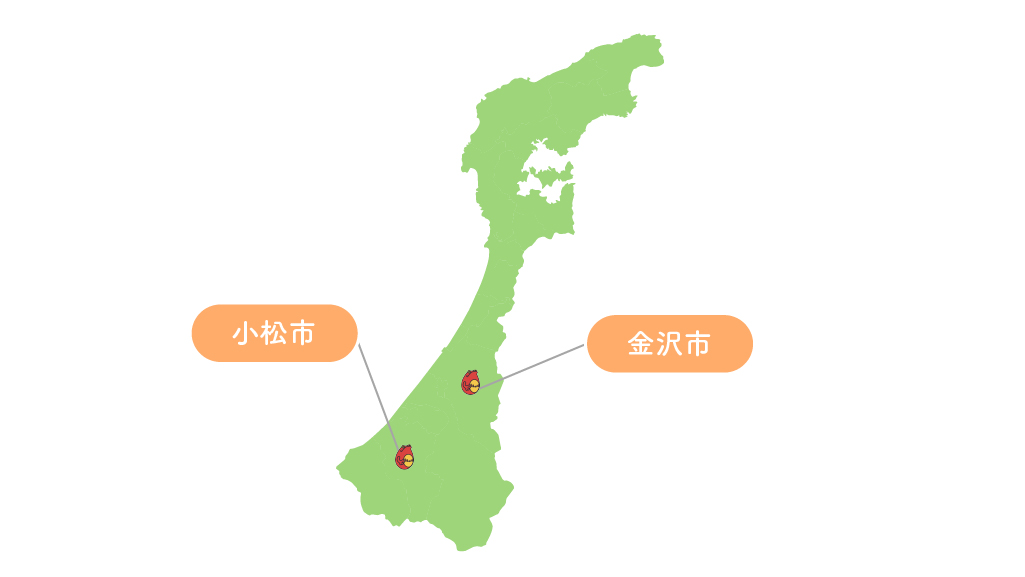

主な産地

告示

■技術・技法

伝統工芸 青山スクエア https://kougeihin.jp/craft/0203/

1手描友禅にあっては、次の技術又は技法によること。

(1)色彩及び図柄は、「加賀五彩」を基調とした絵画調とすること。

(2)下絵は、「藍花」を用いて描くこと。

(3)のり置きには、「糸目のり」を用いること。

(4)黒色に地染をする場合には、伏せのりをしないこと。

(5)刺しゅうをする場合には、「加賀刺しゅう」によること。

2板場友禅にあっては、次の技術又は技法によること。

(1)型紙は、柿渋を用いて手漉き和紙をはり合わせた地紙又はこれと同等の地紙に友禅模様を彫刻したものとすること。

(2)型付けは、手作業により柄合わせをすること。

■原材料

生地は、絹織物とすること。

分類

染色品

指定年月日

1975年5月10日

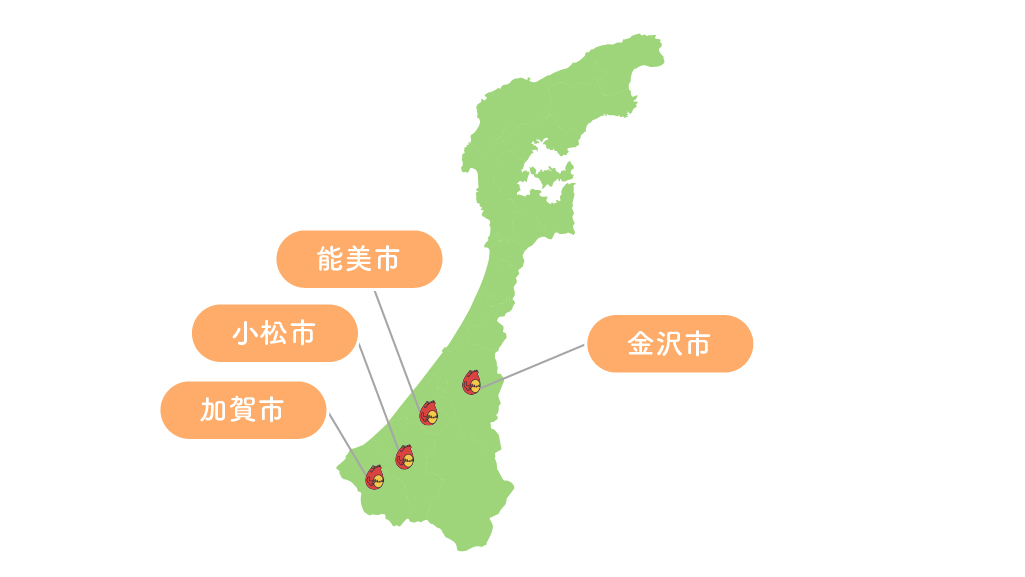

九谷焼(くたにやき)

九谷焼の特徴は、呉須(ごす)と呼ばれる藍青色で線描きし、「五彩」と呼ばれる赤、黄、緑、紫、紺青の五色の絵の具を厚く盛り上げて塗る彩法を用いることです。これは「九谷五彩」と呼ばれています。

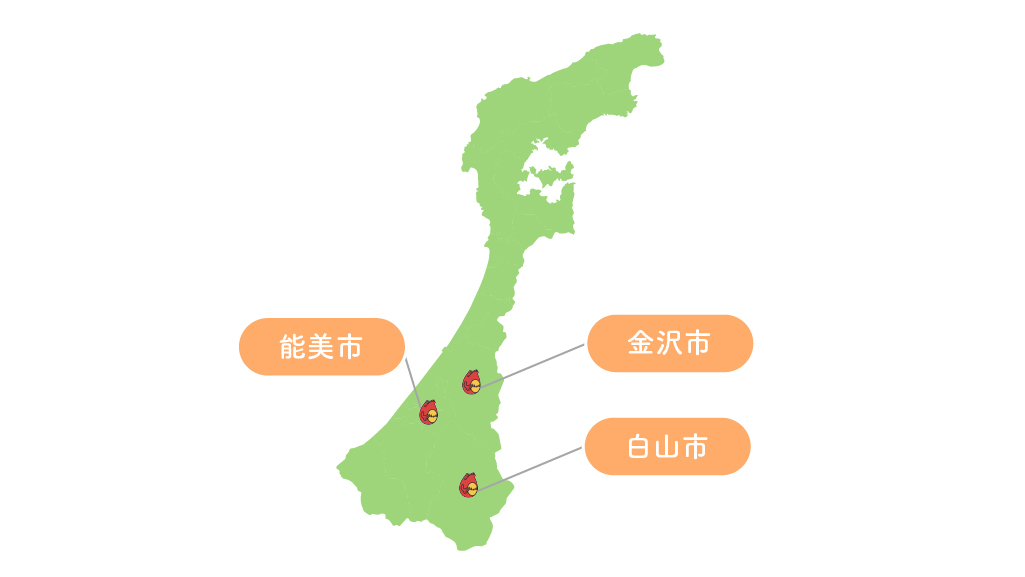

主な産地

告示

■技術・技法

伝統工芸 青山スクエア https://kougeihin.jp/craft/0405/

1成形は、ろくろ成形、押型成形、手ひねり成形又は素地がこれらの成形方法による場合と同等の性状を有するよう、素地の表面全体の削り整形仕上げ及び水拭き仕上げをする袋流し成形若しくは「二重流し成形」によること。

2手描きによる絵付をすること。

3上絵付には、「九谷五彩」の全体又は一部を使用すること。

4上絵付をしない場合の下絵付に用いる顔料は、呉須とすること。

■原材料

使用する陶石は、「花坂陶石」若しくは「大日陶石」又はこれらと同等の材質を有するものとすること。

分類

陶磁器

指定年月日

1975年5月10日

輪島塗(わじまぬり)

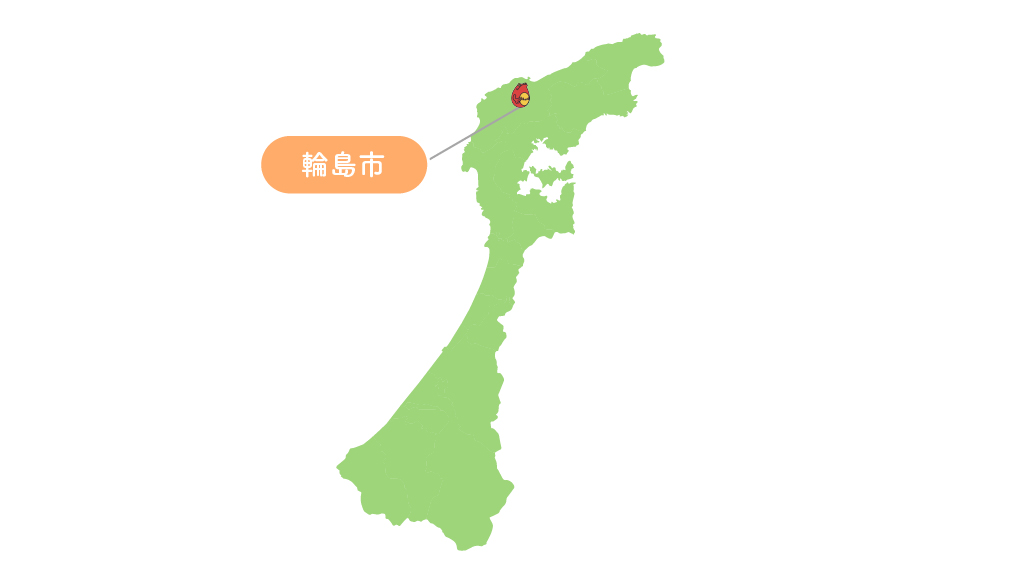

輪島塗の特徴は下地塗りに「地の粉」を用いることです。「地の粉」とは、植物プランクトンの一種である珪藻類が堆積して化石になった珪藻土(けいそうど)を蒸し焼きにし、粉砕したものです。江戸時代に、金箔や金粉を摺り込んで金色模様を作る「沈金」という技法が開発されて発展していきました。

主な産地

告示

■技術・技法

伝統工芸 青山スクエア https://kougeihin.jp/craft/0513/

1下地造りは、次の技術又は技法によること。

(1)木地に生漆を塗付した後、「着せもの漆」を塗付した麻又は寒冷紗を用いて「布着せ」をすること。

(2)生漆に米のり及び「輪島地の粉」を混ぜ合わせたものを塗付しては研ぎをすることを繰り返すこと。

2上塗は、精製漆を用いて「花塗」又は「ろいろ塗」をすること。

3加飾をする場合には、沈金又は蒔絵によること。

4木地造りは、次のいずれかによること。

(1)挽き物にあっては、ろくろ台及びろくろがんなを用いて成形すること。

(2)板物又は曲げ物にあっては、「こくそ漆」を用いて成形すること。

■原材料

1漆は、天然漆とすること。

2木地は、ヒバ、ケヤキ、カツラ若しくはホオ又はこれらと同等の材質を有する用材とすること。

分類

漆器

指定年月日

1975年5月10日

山中漆器(やまなかしっき)

山中漆器は、安土桃山時代に木地師の集団が山中温泉の上流に移住して木地を挽き始めたことが始まりと言われています。その後、江戸時代中頃からは会津や京都、金沢から塗りや蒔絵の技術を取り入れていき、器の産地として発展してきました。

主な産地

告示

■技術・技法

伝統工芸 青山スクエア https://kougeihin.jp/craft/0514/

1木地造りは、次の技術又は技法によること。

(1)ろくろ台及びろくろがんなを用いて成形すること。

(2)みがきには、「木地屋小刀」を用いること。

(3)ろくろがんな及び「木地屋小刀」は、「火造り」により作られたものを用いること。

(4)加飾をする場合には、「筋挽き」によること。

2塗漆は、次のいずれかによること。

(1)ふき漆にあっては、精製生漆をすり込んだ後、精製生漆と精製透ろいろ漆を混ぜ合わせたものをすり込み、「つや出し」をすること。

(2)木目溜塗にあっては、下地をせず、木地に直接精製生漆をすり込んだ後、「めずり」して、精製透漆を塗付すること。

(3)「黒漆」、「朱漆」、「朱溜塗」、「ベンガラ溜塗」及び「こま塗」にあっては、下地をし、中塗及び中塗研ぎをした後、上塗をすること。

■原材料

1漆は、天然漆とすること。

2木地は、ケヤキ、ミズメ、トチ若しくはマツ又はこれらと同等の材質を有する用材とすること。

分類

漆器

指定年月日

1975年5月10日

金沢仏壇(かなざわぶつだん)

室町時代に蓮如(れんにょ)という浄土真宗の僧侶が北陸地方で教えを広めたため、金沢は古くから浄土真宗の信仰が盛んな地域でした。蒔絵や金箔などをふんだんに使った装飾が施されることから「蒔絵仏壇」とも呼ばれています。

主な産地

告示

■技術・技法

伝統工芸 青山スクエア https://kougeihin.jp/craft/0806/

1「木地」の構造は、「ほぞ組み」による組立式であること。

2宮殿造りは、「組物地板」を用いる「桝組み」によること。

3塗装は、精製漆の手塗りとし、胴板の部分及び戸板の部分は、「ろいろ仕上げ」をすること。

4彫刻は、「木地彫り」及び「箔彫り」によること。

5蒔絵及び金箔押しをすること。

■原材料

1木地は、「障子腰」のはめ板及び「前指し」にあってはタブ、クス若しくはコクタン又はこれらと同等の材質を有する用材とし、その他の部分にあってはイチョウ、ヒバ、マツ若しくはスギ又はこれらと同等の材質を有する用材とすること。

2金具は、銅、銅合金若しくは銀又はこれらと同等の材質を有する金属製とすること。

3漆は、天然漆とすること。

分類

仏壇・仏具

指定年月日

1976年6月2日

七尾仏壇(ななおぶつだん)

室町時代、能登国守護の畠山満慶(はたけやまみつのり)が蒔絵・彫刻などの工芸産業を保護・奨励したことが、七尾仏壇の基礎を築いたと言われています。彫刻、木地、蒔絵、金具、金箔貼り・組立の工程に分かれており、五職と呼ばれる全工程を5名の職人が分業して製作するのが特徴です。

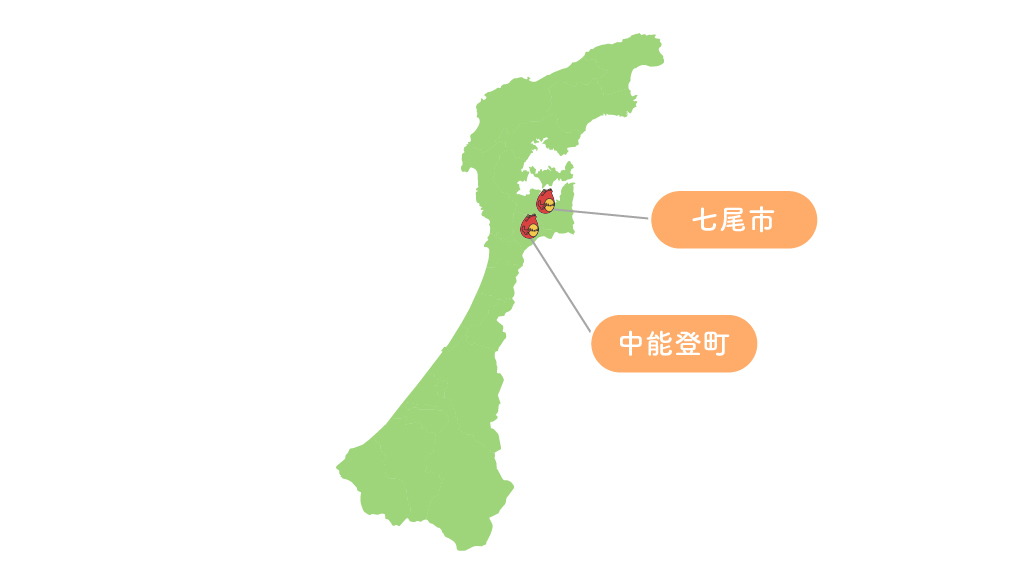

主な産地

告示

■技術・技法

伝統工芸 青山スクエア https://kougeihin.jp/craft/0807/

1「木地」の構造は、「ほぞ組み」による組立式であること。

2「木地」の鏡板は、二重とし、台は、引き壇縁を備えたものとすること。

3中立造りは、「桝組み」によること。

4塗装は、精製漆の手塗りとすること。

5蒔絵及び金箔押しをすること。

■原材料

1木地は、ヒバ、ヒノキ、マツ、イチョウ、タブ又はこれらと同等の材質を有する用材とすること。

2金具は、銅若しくは銅合金又はこれらと同等の材質を有する金属製とすること。

3漆は、天然漆とすること。

分類

仏壇・仏具

指定年月日

1978年7月22日

金沢漆器(かなざわしっき)

金沢漆器は加賀藩三代藩主である前田利常(まえだとしつね)が、美術工芸の振興に力を入れ、京都から高台寺蒔絵の五十嵐道甫(いがらしどうほ)を招いたことが始まりだと言われています。漆塗りの上に、金や銀で模様を描いた「加賀蒔絵」と呼ばれる装飾技法が有名です。

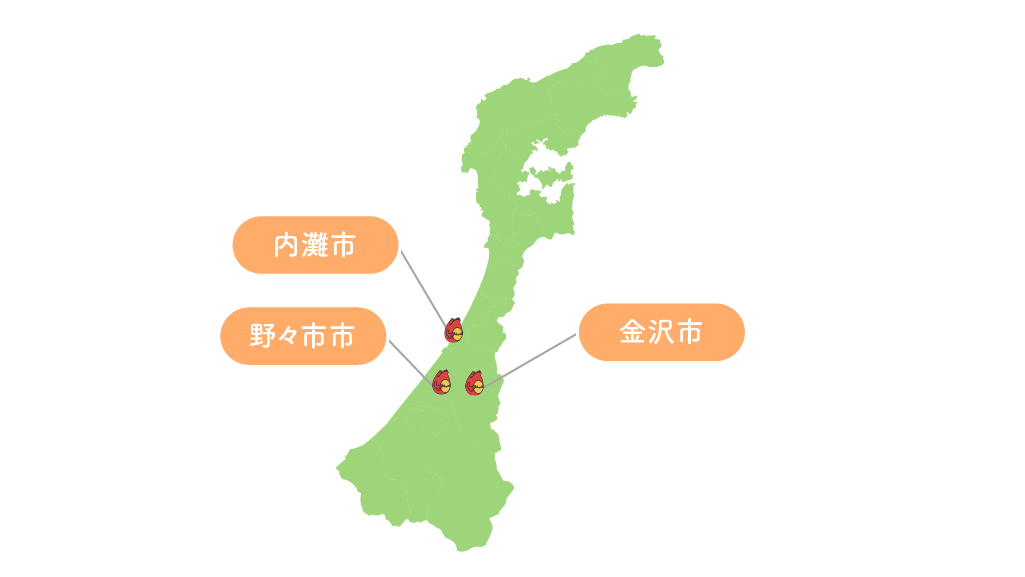

主な産地

告示

■技術・技法

伝統工芸 青山スクエア https://kougeihin.jp/craft/0515/

1木地造りは、次のいずれかによること。

(1)板物にあっては、「端挟み」をすること。

(2)曲げ物にあっては、「ころ曲げ」又は「挽き曲げ」によること。

(3)刳り物にあっては、荒刳りをした後、仕上げ刳りをすること。

(4)挽き物にあっては、ろくろ台及びろくろがんなを用いて成形すること。

(5)乾漆にあっては、原形に精製漆を塗付し、「さび付け」、「地付け」及び布張りをした後、「脱型」をすること。

2下地造り、中塗及び上塗は、次のいずれかによること。

(1)塗立にあっては、次の技術又は技法によること。

イ下地は、「本堅地造り」をすること。

ロ中塗は、黒中塗漆を塗付した後、水研ぎをすること。

ハ上塗は、生漆で「すり漆」をした後、精製漆を塗付すること。

(2)ろいろ塗にあっては、次の技術又は技法によること。

イ下地は、「本堅地造り」をすること。

ロ中塗は、黒中塗漆を塗付しては水研ぎをすることを繰り返すこと。

ハ上塗は、ろいろ漆を塗付し、ろいろ研ぎ及び胴擦りをした後、生漆を「すり漆」してはろいろ磨きをすることを繰り返すこと。

(3)はけ目塗にあっては、次の技術又は技法によること。

イ下地は、「本堅地造り」をすること。

ロ中塗は、黒中塗漆を塗付した後、水研ぎをすること。

ハ上塗は、生漆を「すり漆」した後、はけを用いて絞漆を塗付すること。

(4)溜塗にあっては、次のいずれかによること。

イ塗立仕上げにあっては、次の技術又は技法によること。

1)下地は、「本堅地造り」をすること。

2)中塗は、黒中塗漆を塗付した後、水研ぎをすること。

3)上塗は、ろいろ彩漆を塗付し、水研ぎをした後、朱合漆を塗付すること。

ロろいろ仕上げにあっては、次の技術又は技法によること。

1)下地は、「本堅地造り」をすること。

2)中塗は、黒中塗漆を塗付した後、水研ぎをすること。

3)上塗は、ろいろ彩漆の塗付、水研ぎ、朱合ろいろ漆の塗付、ろいろ研ぎ及び胴擦りをそれぞれした後、生漆を「すり漆」してはろいろ磨きをすることを繰り返すこと。

(5)梨地塗にあっては、次の技術又は技法によること。

イ下地は、「本堅地造り」をすること。

ロ中塗は、黒中塗漆を塗付した後、水研ぎをすること。

ハ上塗は、黒漆又はベンガラ漆の塗付、「梨地粉蒔き」、「粉止め」、空研ぎ、梨地ろいろ漆の塗付、ろいろ研ぎ及び胴擦りをそれぞれした後、生漆を、「すり漆」してはろいろ磨きをすることを繰り返すこと。

(6)吸上げ塗にあっては、次のいずれかによること。

イ塗立仕上げにあっては、次の技術又は技法によること。

1)下地は、「本堅地造り」をすること。

2)中塗は、黒中塗漆を塗付した後、水研ぎをすること。

3)上塗は、生漆を「すり漆」し、精製漆を塗付し、「焼漆」を用いて「たたき」をした後、拭き取りをすること。

ロろいろ仕上げにあっては、次の技術又は技法によること。

1)下地は、「本堅地造り」をすること。

2)中塗は、黒中塗漆を塗付しては水研ぎをすることを繰り返すこと。

3)上塗は、ろいろ漆の塗付、ろいろ研ぎ、胴擦り、「焼漆」を用いた「たたき」及び拭き取りをそれぞれした後、生漆を「すり漆」してはろいろ磨きをすることを繰り返すこと。

(7)根来塗にあっては、次の技術又は技法によること。

イ下地は、「本堅地造り」をすること。

ロ中塗は、黒中塗漆を塗付した後、水研ぎをすること。

ハ上塗は、黒ろいろ漆の塗付、荒研ぎ、朱ろいろ漆の塗付、水研ぎ、生漆を用いた「すり漆」及び胴擦りをそれぞれした後、生漆を「すり漆」してはろいろ磨きをすることを繰り返すこと。

(8)あけぼの塗りにあっては、次の技術又は技法によること。

イ下地は、「本堅地造り」をすること。

ロ中塗は、黒中塗漆を塗付した後、水研ぎをすること。

ハ上塗は、朱ろいろ漆の塗付、荒研ぎ、黒ろいろ漆の塗付、水研ぎ、生漆を用いた「すり漆」及び胴擦りをそれぞれした後、生漆を「すり漆」してはろいろ磨きをすることを繰り返すこと。

(9)一閑塗にあっては、次の技術又は技法によること。

イ下地は、生漆を用いて木地固めをし、和紙張りをした後、精製漆を用いて「漆引き」をすること。

ロ中塗は、黒中塗漆を塗付した後、水研ぎをすること。

ハ上塗は、生漆を「すり漆」した後、精製漆を塗付すること。

(10)目弾き塗にあっては、次の技術又は技法によること。

イ下地は、柿渋に砥の粉を混ぜ合わせたものを塗付し、研磨をした後、精製漆を塗付すること。

ロ中塗は、黒中塗漆を塗付した後、水研ぎをすること。

ハ上塗は、生漆を「すり漆」した後、精製漆を塗付すること。

(11)布目塗にあっては、次のいずれかによること。

イ塗立仕上げにあっては、次の技術又は技法によること。

1)下地は、生漆を用いて木地固めをし、布張り及び「さび目摺り」をした後、「さび研ぎ」をすること。

2)中塗は、黒中塗漆を塗付した後、水研ぎをすること。

3)上塗は、生漆を「すり漆」した後、精製漆を塗付すること。

ロろいろ仕上げにあっては、次の技術又は技法によること。

1)下地は、生漆を用いて木地固めをし、布張り及び「さび目摺り」をした後、「さび研ぎ」をすること。

2)中塗は、黒中塗漆を塗付しては水研ぎをすることを繰り返すこと。

3)上塗は、生漆を用いた「すり漆」、ろいろ漆の塗付、ろいろ研ぎ及び胴擦りをそれぞれした後、生漆を「すり漆」してはろいろ磨きをすることを繰り返すこと。

3蒔絵をする場合には、次の技術又は技法によること。

(1)平蒔絵にあっては、「置目」及び絵漆を用いて模様描きをし、「粉蒔き」及び「粉固め」をした後、「粉磨き」をすること。

(2)高蒔絵にあっては、「置目」、「炭粉上げ」、「炭粉研ぎ」及び高蒔絵漆を用いて「高上げ」をし、「高上げ研ぎ」、「上絵下」、胴擦り、生漆を用いた「すり漆」及び絵漆を用いた模様描きをした後、「粉蒔き」、「粉固め」、「粉研ぎ」及び「粉磨き」をすること。

(3)研出蒔絵にあっては、「置目」及び「ろせ漆」を用いた模様描きをし、「粉蒔き」、「粉固め」及びいろいろ漆を塗付した後、荒研ぎ、生漆を用いた「すり漆」、ろいろ上研ぎ、胴擦り、生漆を用いた「艶出しすり漆」及び本艶磨きをすること。

(4)肉合蒔絵にあっては、「さび高上げ」及び「高肌上げ」を施した高蒔絵並びに研出蒔絵に関する技術又は技法によること。

■原材料

1木地(乾漆を除く。)は、イチョウ、ヒノキ、「アテ」、キリ、クロガキ、セン、ケヤキ、ホオ若しくはクリ又はこれらと同等の材質を有する用材とすること。

2漆は天然漆とすること。

分類

漆器

指定年月日

1980年3月3日

牛首紬(うしくびつむぎ)

牛首紬は、2匹の蚕が共同で一つの繭を作る「玉繭(たままゆ)」から手挽きした玉糸をよこ糸に使用します。釘抜紬(くぎぬきつむぎ)と呼ばれるほどの丈夫さが特徴です。

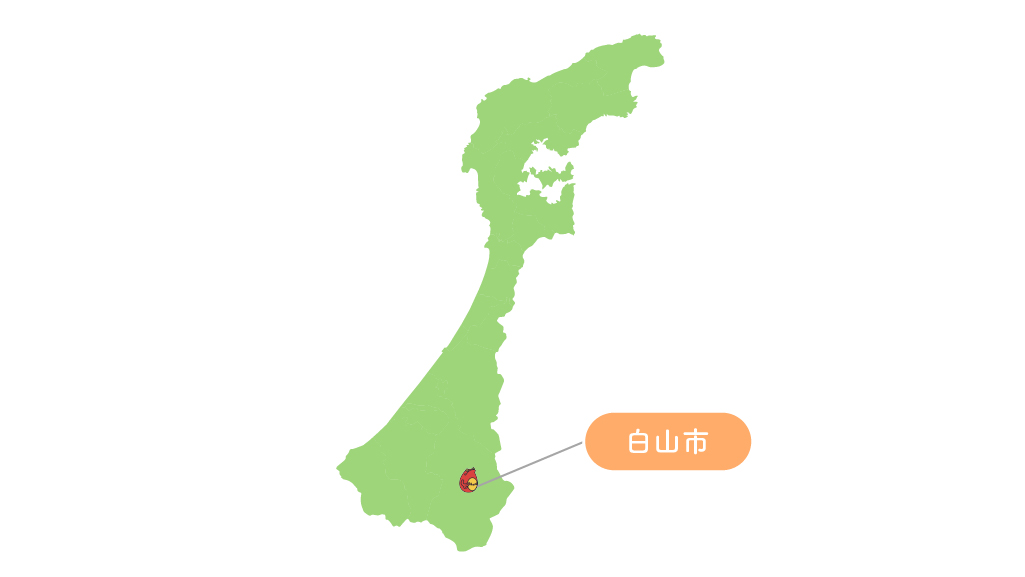

主な産地

告示

■技術・技法

伝統工芸 青山スクエア https://kougeihin.jp/craft/0118/

次の技術又は技法により製織された織物とすること。

(1)先練り又は先染めの平織りとすること。

(2)たて糸に使用する糸は生糸とし、よこ糸に使用する糸は「座繰り」による玉糸とすること。

(3)よこ糸の打ち込みには、「手投杼」又は「引杼」を用いること。

■原材料

使用する糸は、生糸又は玉糸とすること。

分類

織物

指定年月日

1988年6月9日

加賀繍(かがぬい)

加賀繍は室町時代初期に、加賀地方への仏教の布教とともに、装飾の技法として京都から伝えられたのが始まりと言われています。糸を何重にも重ねて繍い、立体的に見せる「肉入れ繍」や絹糸の色を変えながらグラデーションをつけていく「ぼかし繍」が特徴です。

主な産地

告示

■技術・技法

伝統工芸 青山スクエア https://kougeihin.jp/craft/0301/

1染糸を使用する場合においては、糸染めをした後、糸巻きをすること。

2より糸は、「こまより」又は「手より」によること。

3「繍」は、「手繍針」を用いる「鎖繍」、「まつり繍」、「菅繍」、「駒繍」、「繍切り」、「相良繍」、「渡り繍」、「割り繍」、「刺し繍」、「割付文様繍」、「切り押え繍」、「組紐繍」、「肉入れ繍」、「竹屋町繍」又は「芥子繍」によること。

■原材料

1「繍」に使用する糸は、絹糸、漆糸、金糸、銀糸、金平箔糸又は銀平箔糸とすること。

2「繍下地」は、絹織物とすること。

分類

その他繊維製品

指定年月日

1991年5月20日

金沢箔(かなざわはく)

金沢金箔の起源は加賀藩初代藩主である前田利家が1593年(文禄2年)に金箔の製造を命じたのが始まりとされています。その後「箔打ち禁止令」で江戸・京都以外での箔打ちは禁止されていましたが、加賀藩では密かに箔打ちが行われていました。江戸幕府の崩壊や江戸での金箔製造が途絶えたことで、金沢箔のシェアが広がっていき、現在は国内シェア99%を誇ります。

主な産地

告示

■技術・技法

伝統工芸 青山スクエア https://kougeihin.jp/craft/1502/

1「紙仕込み」をすること。この場合において、用いる紙は、手漉きのコウゾ紙、ミツマタ紙若しくはガンピ紙又はこれらと同等の材質を有するものとすること。

2「澄み打ち」及び「打ち前」をすること。

3「縁付き金箔」の場合には、「箔移し」をすること。

■原材料

地金は、金、銀若しくは銅又はこれらと同等の材質を有する金属とすること。

分類

その他繊維製品

指定年月日

1977年6月8日

一度は行きたい関連施設

石川県には10品目の伝統的工芸品があることがわかりました。蒔絵や金箔を使用した豪華な装飾が施されている品目が多いのが石川県の伝統的工芸品の特徴でした。さて、石川県で伝統工芸を見学・体験できる施設を見ていきましょう!

加賀友禅会館

日本三名園の「兼六園」の目の前に位置する加賀友禅会館では、手作り体験コーナーをはじめ、特別展示室、新作加賀友禅の展示が行われています。

KAM 能美市九谷焼美術館

KAM能美市九谷焼美術館は、九谷焼の歴史を学び名品を鑑賞する「五彩館」、名工二代浅蔵五十吉の作品が並ぶ「浅蔵五十吉記念館」、絵付け体験や作陶体験を行える「体験館」、制作活動の見学ができる「職人工房」の四館で構成されており、九谷焼の魅力を体感できます。

CRAFTOUR

CRAFTOURは、山中漆器が作られる工程を目の前で堪能することができる体験型プライベートツアーです。分業ごとに職人の工房数カ所を案内人とともに巡ります。「木地挽き」「漆塗り・蒔絵」「成形・塗装」の合計3つのコースから選ぶことができます。

加賀繡IMAI

加賀繡IMAIでは、加賀繡の技術を応用して小物を作る「加賀繡体験コース」に加え、三日間滞在してショールを作る「滞在型特別プログラム」や月極の「刺繍教室」などを開催しています。少し加賀縫に興味を持っている人から伝統工芸士を目指したい人まで、自分にあったプログラムを選ぶことが出来ます。

最後に

石川県編、いかがでしたでしょうか?

能登半島地震の影響でまだまだ以前のように活動できていない工房や作家さんが大勢います。「買って応援」「訪れて応援」「クラウドファンディングでの応援」など支援方法は様々あります。出来ることを少しでも応援の形にして、石川県の伝統産業を盛り上げましょう!

2024年の「KOUGEI-EXPO」の開催地は石川県だよ!

参考サイト/文献

- 伝統工芸 青山スクエア|https://kougeihin.jp/

- 七尾仏壇 | 高沢仏壇店|http://e-takazawa.jp/

- 加賀繍作家の横山佐知子 – 加賀繍IMAI 金沢の刺繍 伝統工芸体験|https://www.imai1912.com/

- 加賀友禅 KAGAYUZEN|http://www.kagayuzen.or.jp/

- KAM 能美市九谷焼美術館|https://www.kutaniyaki.or.jp/

- 能美市|https://www.city.nomi.ishikawa.jp/www/index.html

- 【公式】石川県の観光/旅行サイト「ほっと石川旅ねっと」|https://www.hot-ishikawa.jp/index.html

- CRAFTOUR|https://www.craftour.jp/

- real local金沢|https://www.reallocal.jp/kanazawa

- 47都道府県・伝統工芸百科(丸善出版)

- 都道府県別 伝統工芸大辞典(あかね書房)