この記事では全国各地に存在する、全244品目(※2025年10月27日時点)の伝統的工芸品を都道府県ごとに紹介する連載シリーズです。いきなり全244品目に目を通すのは大変だと思うので、まずは自分の地元の伝統的工芸品を知るところから始めてみるのはどうでしょう。

第46回は鹿児島県編!それでは早速見ていきましょう!

経済産業省が指定する伝統的工芸品とは

地元の伝統的工芸品を知る前に、「伝統的工芸品とは何か」というところから説明していきます。

まず、「伝統工芸品」とは長年受け継がれている技術や技法を用いて作られた工芸品のことをいいます。その数は各都道府県で指定されているものだけでも1,300品目を超えています。指定に統一のルールはなく、各自治体が独自のルールを設けて指定しています。一方「伝統”的”工芸品」とは昭和49年に制定された「伝統的工芸品産業の振興に関する法律(伝産法)」に基づき、経済産業大臣の指定を受けた工芸品を指します。

詳しくは第1回の北海道編で紹介していますので、そちらをご覧ください。

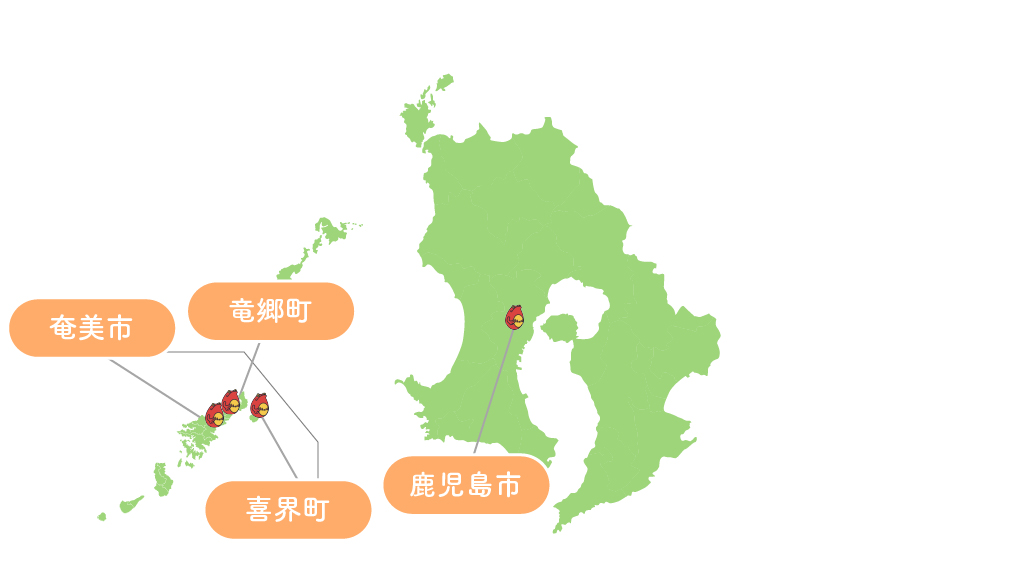

鹿児島県の土地特性

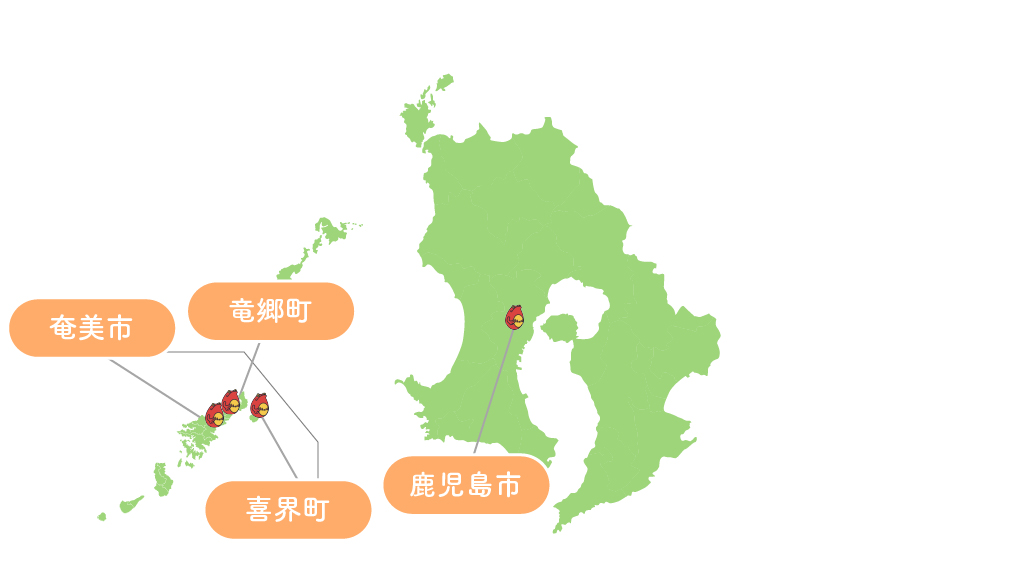

鹿児島県は霧島・姶良エリア、大隈エリア、南薩摩エリア、中薩摩エリア、北薩摩エリアの5つのエリアに分けられます。日本本土の西南部に位置し、種子島や屋久島、奄美大島をはじめ多くの離島があり、離島人口・離島面積は全国第1位です。古くから島々を通じて様々な文化が入ってきました。

初めて国産の鉄砲が作られたのは、鹿児島県なんだ!

経済産業省が指定する鹿児島県の伝統的工芸品

鹿児島県には本場大島紬(ほんばおおしまつむぎ)、川辺仏壇(かわなべぶつだん)、薩摩焼(さつまやき)の3品目があります。江戸時代に薩摩藩が奨励した伝統的工芸品、反対に薩摩藩が禁止したことが誕生に関わっている伝統的工芸品など、薩摩藩が深く関わっています。それでは早速見ていきましょう!

本場大島紬(ほんばおおしまつむぎ)

-1024x686.jpeg)

-1024x686.jpeg)

本場大島紬は、泥で生糸を染める「泥染め」の技法を用いることが最大の特徴です。フランスの「ゴブラン織」、イランの「ペルシャ絨毯」と並び世界三大織物に数えられます。

主な産地

告示

■技術・技法

伝統工芸 青山スクエア https://kougeihin.jp/craft/0125/

1 次の技術又は技法により製織されたかすり織物とすること。

(1) 先染めの平織りとすること。

(2) かすり糸のかすりを手作業により柄合わせし、かすり模様を織り出すこと。

2 かすり糸の染色法は、「織締め」によること。

■原材料

使用する糸は、生糸とすること。

分類

織物

指定年月日

1975年2月17日

川辺仏壇(かわなべぶつだん)

川辺仏壇は、見かけはタンスで、扉を開くと金箔の内装がほどこされている「ガマ戸」と呼ばれる構造が特徴です。「ガマ」とは鹿児島県の方言で洞窟を意味し、江戸時代に薩摩藩により浄土真宗を禁じられた人々が、洞窟などに隠れて念仏を唱えていたことに由来すると言われています。

主な産地

告示

■技術・技法

伝統工芸 青山スクエア https://kougeihin.jp/craft/0816/

1「木地」の構造は、「ほぞ組み」及び「ぞうきん摺り」による組立式であること。

2宮殿造りは、「本組技法」によること。

3塗装は、精製漆を手塗りすること。

4金箔押しをすること。

■原材料

1木地は、スギ、ヒバ、ホオ若しくはマツ又はこれらと同等の材質を有する用材とすること。

2金具は、銅若しくは、銅合金又はこれらと同等の材質を有する金属製とすること。

3漆は、天然漆とすること。

分類

仏壇・仏具

指定年月日

1975年5月10日

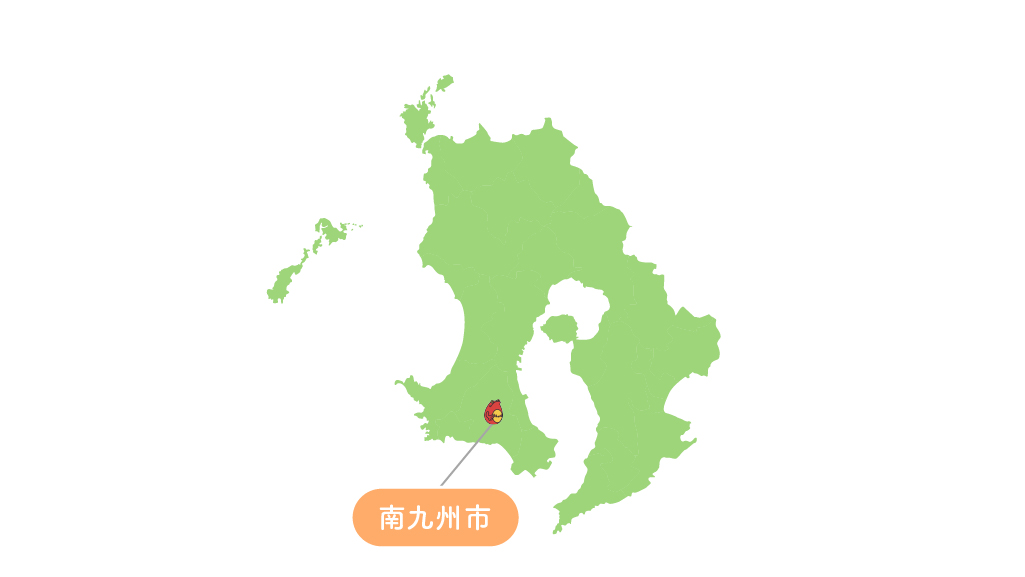

薩摩焼(さつまやき)

安土桃山時代、朝鮮出兵に参加した島津義弘(しまづよしひろ)が朝鮮陶工を連れ帰ったことが始まりと言われています。無色や淡黄色のひび釉が特徴の「白薩摩」、色釉が施された「黒薩摩」の2種類に大きく分類されます。

主な産地

告示

■技術・技法

伝統工芸 青山スクエア https://kougeihin.jp/craft/0430/

1成形は、ろくろ成形、押型成形、ひも作り成形、たたら成形、又は素地がこれらの成形方法による場合と同等の性状を有するよう、素地の表面全体の削り整形仕上げ及び水拭き仕上げをする袋流し成形によること。

2素地の模様付けをする場合には、くし目、かき落とし、飛びかんな、象がん、三島手、はけ目、化粧掛け、イッチン、面取り、貼り付け、透かし彫り、印花又は彫りによること。

3下絵付けをする場合には、手描きによること。この場合において、絵具は、呉須絵具又は鉄絵具とすること。

4釉掛けは、流し掛け又は浸し掛けによること。この場合において、釉薬は、透明釉、灰釉、鉄釉、銅釉、鮫釉、瑠璃釉又は白釉とすること。

5上絵付けをする場合には、手描きによること。この場合において、絵具は、錦手上絵具又は金彩絵具とすること。

■原材料

1使用する陶土は、「成川白土」、「笠沙陶石」、「伊作田粘土」、「飯森粘土」、「鞍掛砂」又はこれらと同等の材質を有するものとすること。

2使用する化粧土は、「成川白土」、「天草陶石」又はこれらと同等の材質を有するものとすること。

分類

陶磁器

指定年月日

2002年1月30日

一度は行きたい関連施設

鹿児島県には3つの伝統的工芸品があることがわかりました。世界で類をみない「泥染め」など、独特の技法で作る伝統的工芸品などが特徴的でした。それでは、鹿児島県で見学・体験できる施設をみていきましょう!

夢おりの郷

夢おりの郷は、本場奄美大島紬織元「夢おりの郷」が運営する大島紬と体験のテーマパークです。施設内では着付け体験をはじめ、泥染体験や、はた織体験など様々な体験を行うことができます。

奄美大島紬村

奄美大島紬村は、本場奄美大島紬製造見学や大島紬村亜熱帯植物庭園、大島紬村でしか販売してない商品を購入できるショップなどで構成されています。また、本場奄美大島紬を代表する泥染体験をすることが出来ます。

川辺仏壇工芸会館

川辺仏壇工芸会館は、2017年(平成29年)にリニューアルオープンしました。デザイナーとのコラボ商品や組合員のオリジナル商品が展示されている展示場、修学旅行生や観光客、個人のグループを対象とした「体験ツアー」を行う体験作業場などがあります。また、蒔絵体験、螺鈿体験、彫金体験、金箔押し体験、金箔体験の5種類の伝統工芸体験コースが開催されています。

美山陶遊館

美山陶遊館は、江戸時代より受け継がれる薩摩焼の伝統技術を目で見て、手で触れて、体験できる施設です。館内では、ろくろ・手びねり・絵付け・薩摩ボタン絵付けの4種類コースが体験でき、学校の授業や研修向けの手びねり出張体験も行っています。

最後に

鹿児島県編、いかがでしたでしょうか?

鹿児島県の伝統的工芸品には薩摩藩が深く関わっていました。薩摩藩といえば、明治維新の原動力となった西郷隆盛や大久保利通などの偉人を輩出しています。明治維新ゆかりの地をめぐる際はぜひ、伝統的工芸品にも目を向けてみてはどうでしょう。

世界遺産の屋久島には樹齢1000年以上の屋久杉があるんだって!

参考サイト/文献

- 伝統工芸 青山スクエア|https://kougeihin.jp/

- 夢おりの郷|https://www.yumeorinosato.com/

- 大島紬村・大島紬製造工場観光庭園|https://www.tumugi.co.jp/index.html

- 川辺仏壇工芸会館|https://www.kawanabe-butudan.or.jp/

- 鹿児島の陶芸なら美山陶遊館 | https://touyukan.com/

- 鹿児島県観光サイト「かごしまの旅」|https://www.kagoshima-kankou.com/

- Creema|https://www.creema.jp/

- 47都道府県・伝統工芸百科(丸善出版)

- 都道府県別 伝統工芸大辞典(あかね書房)