この記事では全国各地に存在する、全244品目(※2025年10月27日時点)の伝統的工芸品を都道府県ごとに紹介する連載シリーズです。いきなり全244品目に目を通すのは大変だと思うので、まずは自分の地元の伝統的工芸品を知るところから始めてみるのはどうでしょう。

第42回は長崎県編!それでは早速見ていきましょう!

経済産業省が指定する伝統的工芸品とは

地元の伝統的工芸品を知る前に、「伝統的工芸品とは何か」というところから説明していきます。

まず、「伝統工芸品」とは長年受け継がれている技術や技法を用いて作られた工芸品のことをいいます。その数は各都道府県で指定されているものだけでも1,300品目を超えています。指定に統一のルールはなく、各自治体が独自のルールを設けて指定しています。一方「伝統”的”工芸品」とは昭和49年に制定された「伝統的工芸品産業の振興に関する法律(伝産法)」に基づき、経済産業大臣の指定を受けた工芸品を指します。

詳しくは第1回の北海道編で紹介していますので、そちらをご覧ください。

長崎県の土地特性

長崎県は壱岐エリア、佐世保・西海エリア、諫早・大村エリア、島原半島エリア、長崎エリア、五島列島エリア、平戸・松浦エリアの7つのエリアに分けられます。長崎県は日本で一番島が多い県で、県土面積の約45%を島々が占めており、約4,100kmの海岸線は北海道に次ぎ全国2位の長さです。

海に面していて島がない都道府県は、大阪府だけなんだって!

経済産業省が指定する長崎県の伝統的工芸品

長崎県には三川内焼(みかわちやき)、波佐見焼(はさみやき)、長崎べっ甲(ながさきべっこう)の3品目があります。江戸時代の鎖国に際して、ヨーロッパとの貿易が許されたのは長崎の出島だけでした。海外から伝わった技術から生まれた工芸品が、長崎県の伝統的工芸品の特徴です。

三川内焼(みかわちやき)

朝鮮の役の際に、松浦鎮信(まつらしげのぶ)が連れ帰った陶工の巨関(きょかん)が、平戸・中野で窯入れをしたことが三川内焼の始まりと言われています。白磁に呉須(ごす)と呼ばれる藍色の顔料で絵付けを施す「染付け」といわれる技法が特徴です。

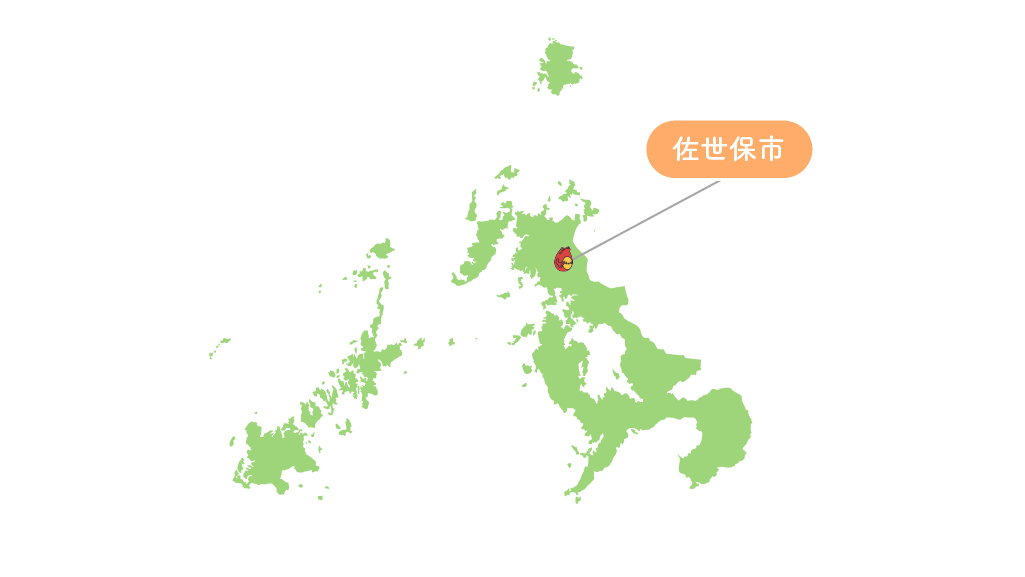

主な産地

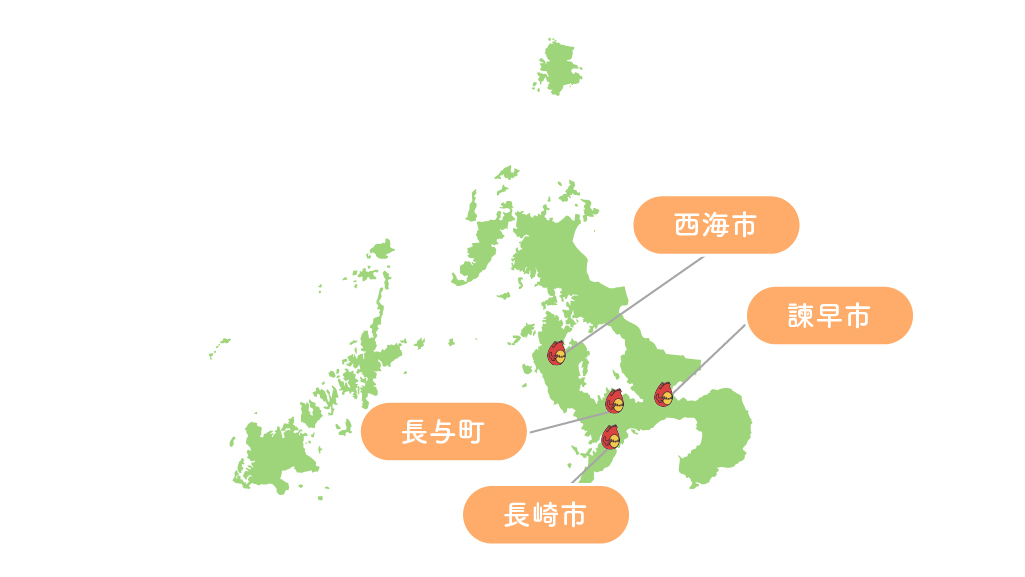

告示

■技術・技法

伝統工芸 青山スクエア https://kougeihin.jp/craft/0426/

1成形は、ろくろ成形、型押成形、型打ち成形、「手ひねり成形」又は素地がこれらの成形方法による場合と同等の性状を有するよう、素地の表面全体の削り整形仕上げ及び水拭き仕上げをする袋流し成形若しくは「二重流し成形」によること。

2素地の模様付けをする場合には、透かし彫り、線彫り、浮彫り、はり付け、盛り上げ、イッチン、「おどりがな」、面とり、編み上げ手又は布目によること。

3下絵付けをする場合には、線描き、だみ、つけたて、墨はじき又は掻き取りによること。この場合において、絵具は、「呉須絵具」とすること。

4釉掛けは、「どぶ掛け」、流し掛け又ははけ塗りによること。この場合において、釉薬は、「石灰釉」、「柞灰釉」又は「青磁釉」とすること。

5上絵付けをする場合には、線描き、だみ、はけ塗り、掻き取り又は漆まきによること。この場合において、絵具は、「和絵具」又は「金銀彩絵具」とすること。

■原材料

はい土に使用する陶石は、天草陶石又はこれと同等の材質を有するものとすること。

分類

陶磁器

指定年月日

1978年2月6日

波佐見焼(はさみやき)

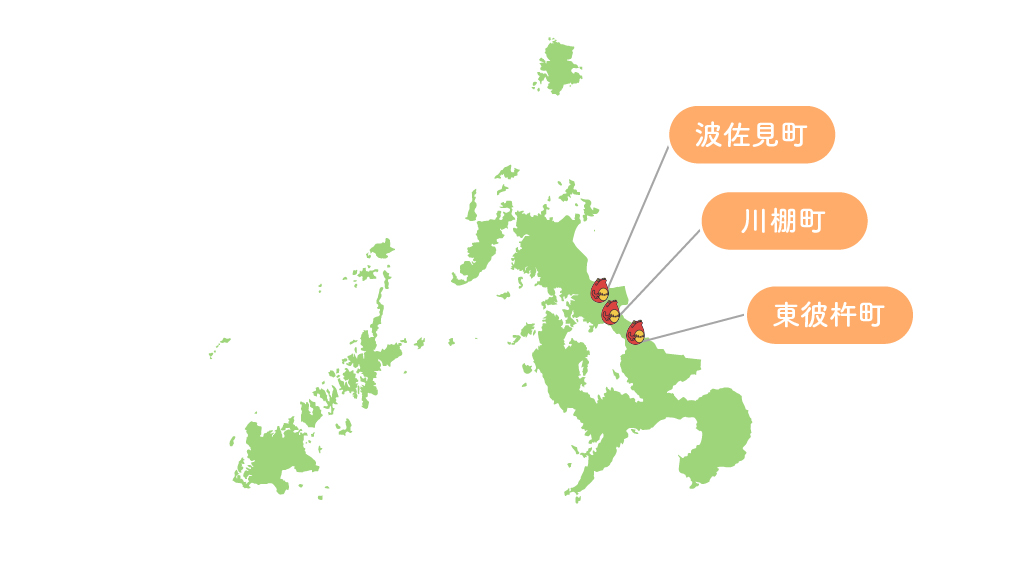

波佐見焼は、「くらわんか碗」と呼ばれ手ごろな価格で庶民の間に広がったこと、東南アジアやヨーロッパへ向けた酒や醤油の輸出用容器として「コンプラ瓶」が使われたこと、などから江戸時代後期には焼き物の生産量は日本一を誇りました。

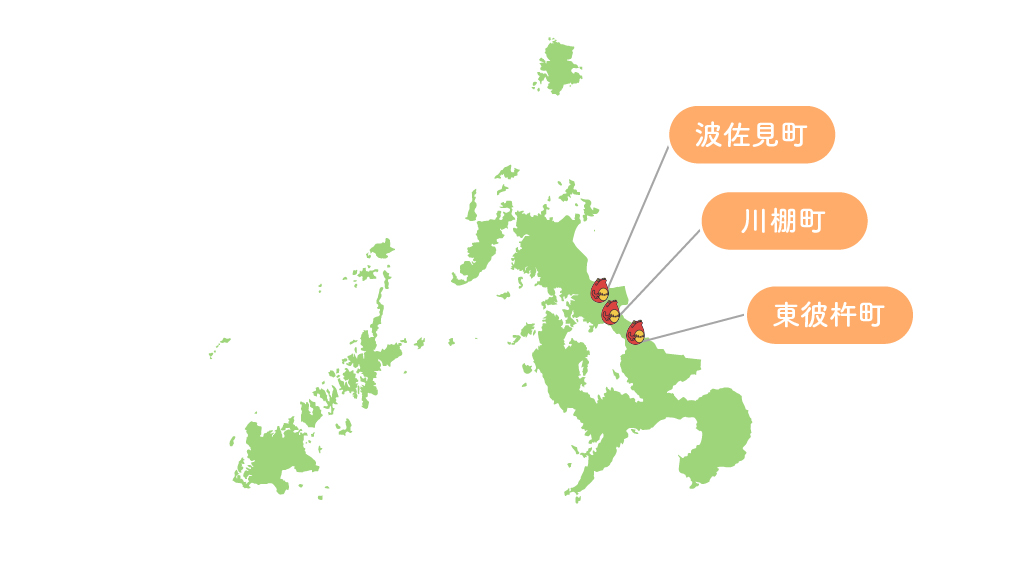

主な産地

告示

■技術・技法

伝統工芸 青山スクエア https://kougeihin.jp/craft/0427/

1成形は、ろくろ成形、「押込み成形」、型打ち成形、「手ひねり成形」又は素地がこれらの成形方法による場合と同等の性状を有するよう、素地の表面全体の削り整形仕上げ及び水拭き仕上げをする袋流し成形若しくは「二重流し成形」によること。

2素地の模様付けをする場合には、線彫り、透かし彫り、浮彫り、飛びかんな、イッチン、編み上げ手、ほたる手、はり付け、櫛目又は印花によること。

3下絵付けをする場合には、つけたて、線描き、だみ、墨はじき、はけ引き、「吹墨」又は印判手によること。この場合において、絵具は、「呉須絵具」又は「銹絵具」とすること。

4釉掛けは、浸し掛け、流し掛け又は塗り掛けによること。この場合において、釉薬は、「石灰釉」、「柞灰釉」又は「青磁釉」とすること。

5上絵付けをする場合には、線描き、だみ又はつけたてによること。この場合において、絵具は、「和絵具」又は「金彩絵具」とすること。

■原材料

はい土に使用する陶土は、天草陶石、三股陶石又はこれらと同等の材質を有するものとすること。

分類

陶磁器

指定年月日

1978年2月6日

長崎べっ甲(ながさきべっこう)

江戸時代に、南蛮船から砂糖やガラスと一緒にタイマイの甲羅と技術が長崎に伝わった事が始まりと言われています。髪飾りやアクセサリーなどのほかに、宝船などの大型の置物を製造しているのも長崎べっ甲の特徴です。

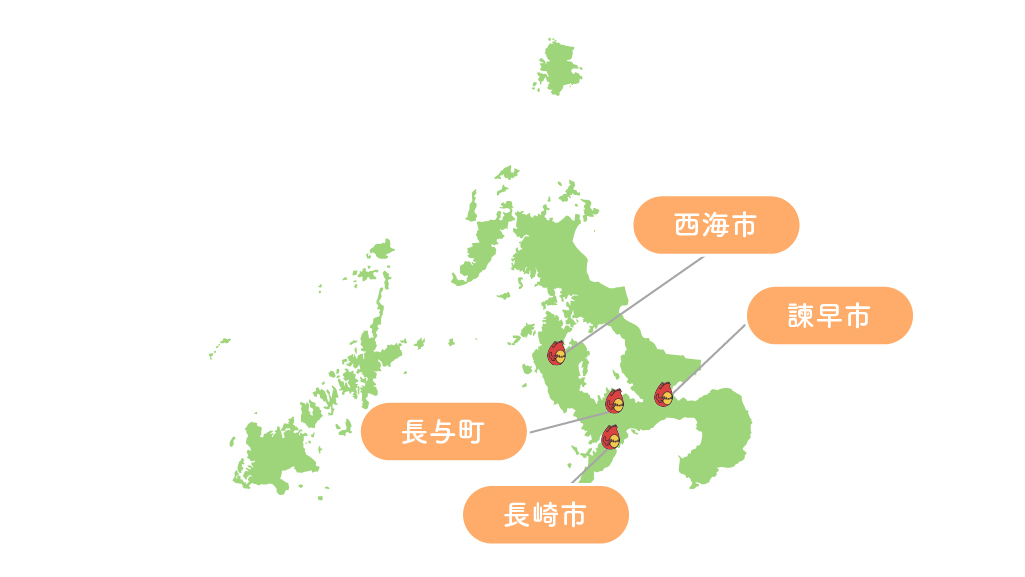

主な産地

告示

■技術・技法

伝統工芸 青山スクエア https://kougeihin.jp/craft/140611/

1生地の表面は、雁木、キサギ、トクサ等を用いて、平らにすること。

2生地は、鏝又は金ばんを用いて熱し、万力等を用いて圧することにより張り合わせること。

3置物の製造にあっては、ヒノキ等の木材を木型として用いて、木地を「コテづけ」により接着すること。

■原材料

使用する素材は、タイマイの甲羅、爪甲及び腹甲とすること。

分類

その他の工芸品

指定年月日

2017年1月26日

一度は行きたい関連施設

長崎県には3つの伝統的工芸品があることがわかりました。中国大陸や朝鮮半島と近かったこと、鎖国時代の唯一の貿易港であったことなど、海外の文化や技術が伝わりやすかったことが長崎県の伝統的工芸品に深く関わっています。それでは、長崎県で伝統工芸を見学・体験できる施設を見ていきましょう!

三川内焼伝統産業会館

三川内焼伝統産業会館では、江戸時代の茶道具や細工の置物、輸出用の色絵などが展示されています。素焼きのお皿に呉須で絵付けをする「絵付け体験」、柔らかい生地を剣先で彫る三川内焼を象徴する「透かし彫り体験」を行うことができます。

くらわん館

くらわん館は、やきもの公園内の陶芸の館の一階にある波佐見焼の観光物産館です。館内では波佐見焼の展示や販売、「絵付け」「ロクロ」「タタラ型打ち」などの陶芸体験を行なっています。また、地元特産の地酒や手づくりみそなども販売しています。

長崎歴史文化博物館

長崎県観光連盟__長崎歴史文化博物館q-1024x683.jpg)

長崎県観光連盟__長崎歴史文化博物館q-1024x683.jpg)

長崎歴史文化博物館は、長崎奉行所という歴史的な建物を、江戸時代に置かれていた長崎諏訪の杜に復元した体験型博物館です。伝統工芸体験工房では、長崎市が実施している長崎伝習所事業、長崎市伝統工芸人材育成事業の塾生が、ボランティアで工芸品の製作体験をサポートしています。

最後に

長崎県編、いかがでしたでしょうか?

長崎県は鎖国時代の唯一の貿易港であり、中国やオランダからの文化や技術が伝わりました。長崎新地中華街やハウステンボスなど、異国情緒あふれる観光地が人気なのも納得です。長崎県を訪れた際には、ぜひ街に根付いた歴史とともに伝統的工芸品にも目を向けてみてください!

長崎県には、「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」と「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の2つの世界遺産があるんだ!

参考サイト/文献

- 伝統工芸 青山スクエア|https://kougeihin.jp/

- 【公式】長崎観光/旅行ポータルサイト ながさき旅ネット|https://www.nagasaki-tabinet.com/

- Creema|https://www.creema.jp/

- みかわち焼き|https://www.mikawachiware.or.jp/

- くらわん館|https://kurawankashop.sakura.ne.jp/index.html

- 長崎歴史文化博物館|http://www.nmhc.jp/index.html

- 47都道府県・伝統工芸百科(丸善出版)

- 都道府県別 伝統工芸大辞典(あかね書房)