この記事では全国各地に存在する、全244品目(※2025年10月27日時点)の伝統的工芸品を都道府県ごとに紹介する連載シリーズです。いきなり全244品目に目を通すのは大変だと思うので、まずは自分の地元の伝統的工芸品を知るところから始めてみるのはどうでしょう。

最終回となる第47回は沖縄県編!それでは早速見ていきましょう!

経済産業省が指定する伝統的工芸品とは

地元の伝統的工芸品を知る前に、「伝統的工芸品とは何か」というところから説明していきます。

まず、「伝統工芸品」とは長年受け継がれている技術や技法を用いて作られた工芸品のことをいいます。その数は各都道府県で指定されているものだけでも1,300品目を超えています。指定に統一のルールはなく、各自治体が独自のルールを設けて指定しています。一方「伝統”的”工芸品」とは昭和49年に制定された「伝統的工芸品産業の振興に関する法律(伝産法)」に基づき、経済産業大臣の指定を受けた工芸品を指します。

詳しくは第1回の北海道編で紹介していますので、そちらをご覧ください。

沖縄県の土地特性

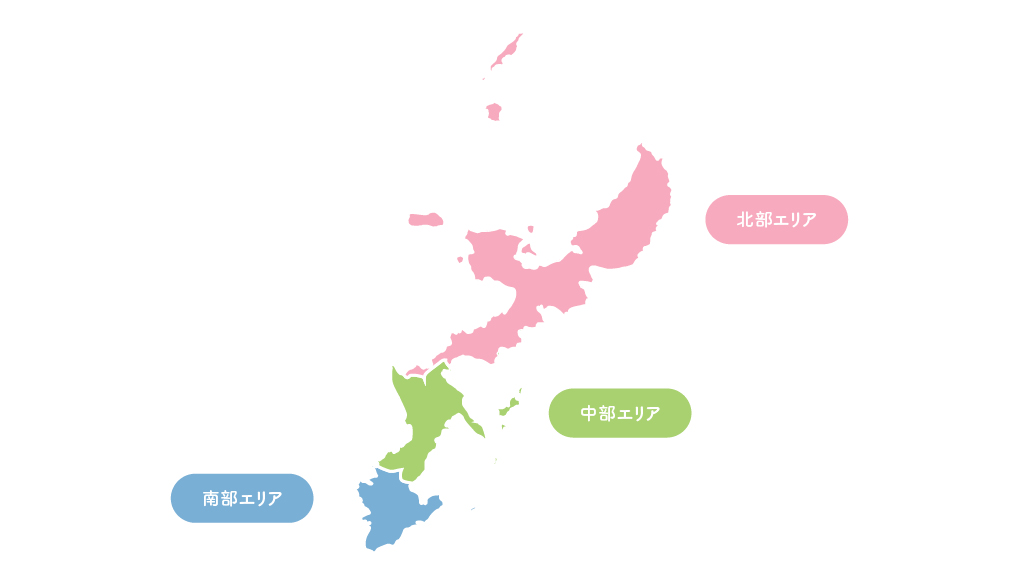

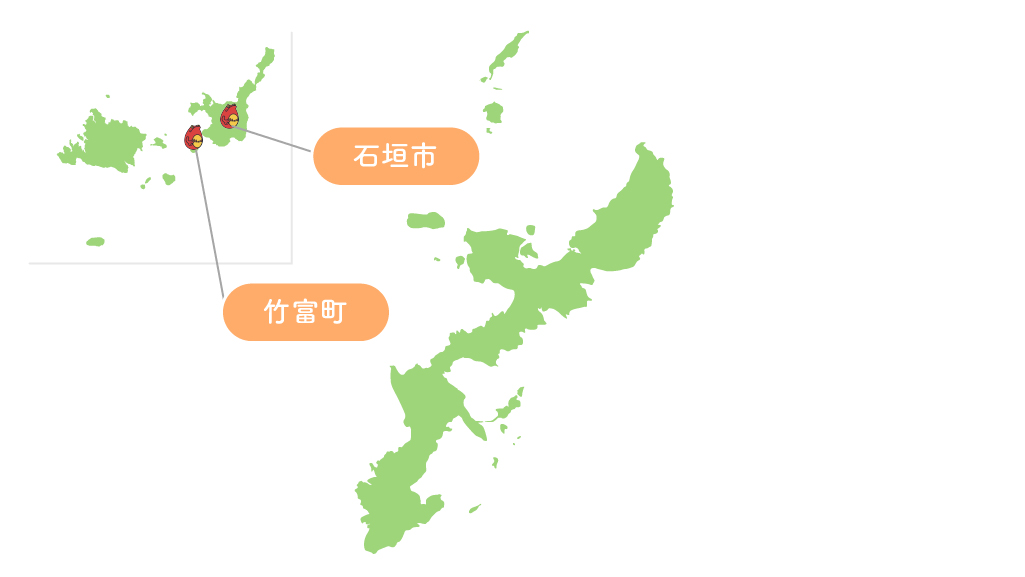

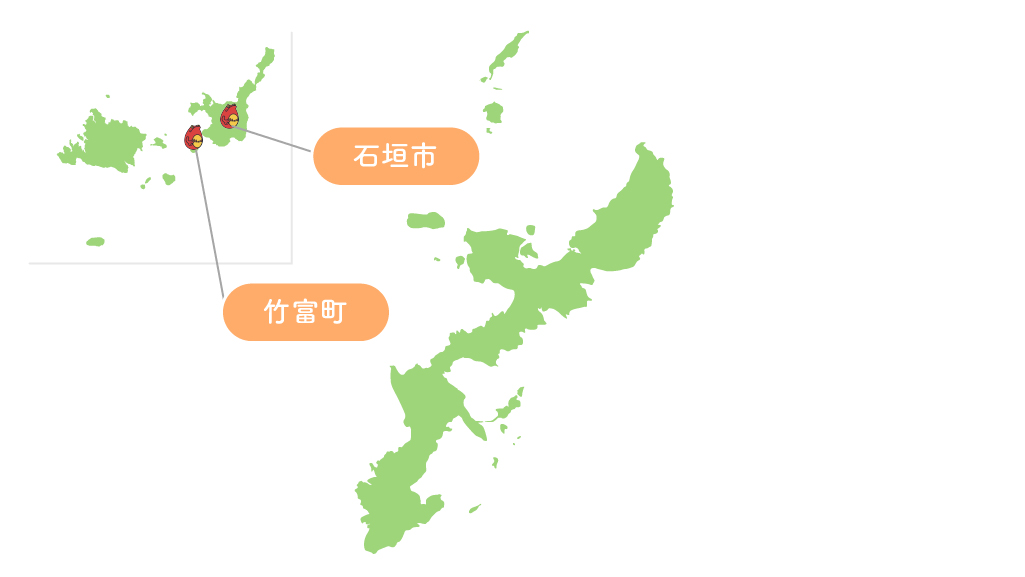

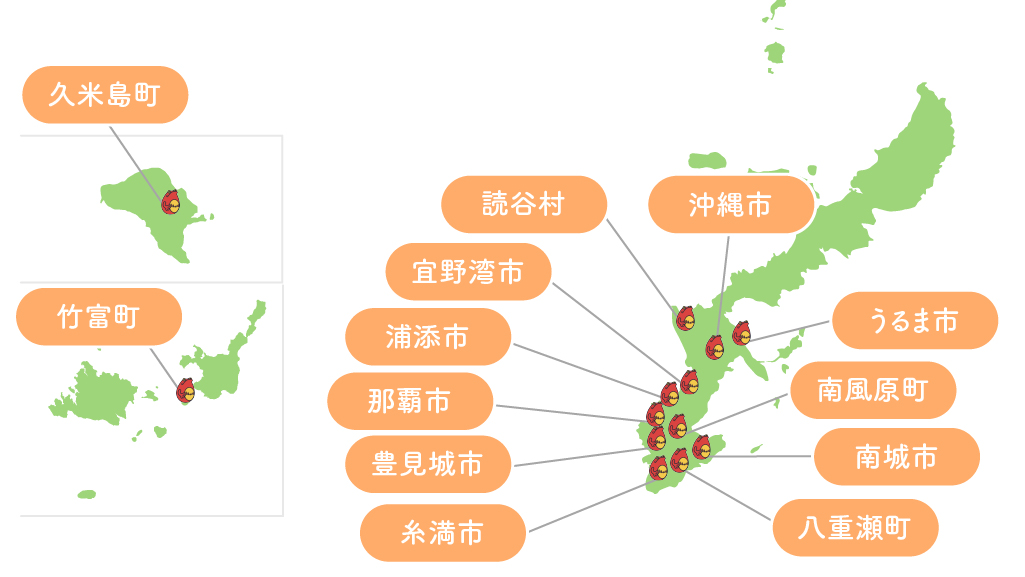

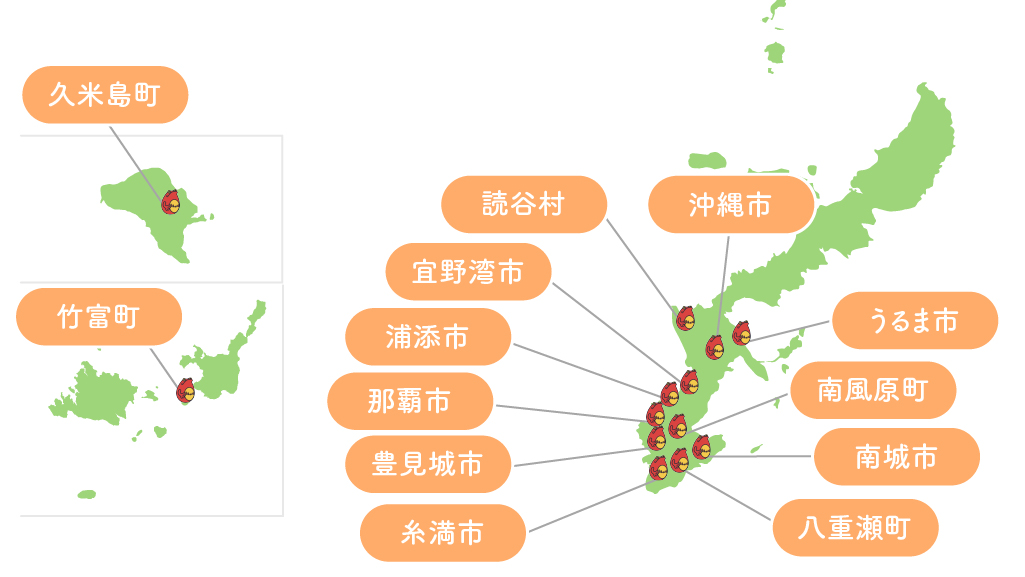

沖縄県は大きく北部エリア、中部エリア、南部エリアの3つのエリアに分けられます。黒潮が流れる暖かい海に囲まれており、海洋の影響を強く受けるため高温・多湿な気候が特徴で、日本で唯一、県の全域が亜熱帯海洋性気候に属しています。沖縄本島、宮古島・石垣島・西表島(いりおもてじま)の大きな島をはじめ、約160の島々から構成されています。

沖縄県は、昔は「琉球王国」と呼ばれる独立国で、日本とは別の国だったんだって!

経済産業省が指定する沖縄県の伝統的工芸品

沖縄県の伝統的工芸品には16品目が指定されています。16品目のうち、12品目が織物です。14〜16世紀頃に栄えた琉球王国が、中国や東南アジア、インドなどと盛んに取引を行ったことから、琉球独自の染織り文化が発展していきました。

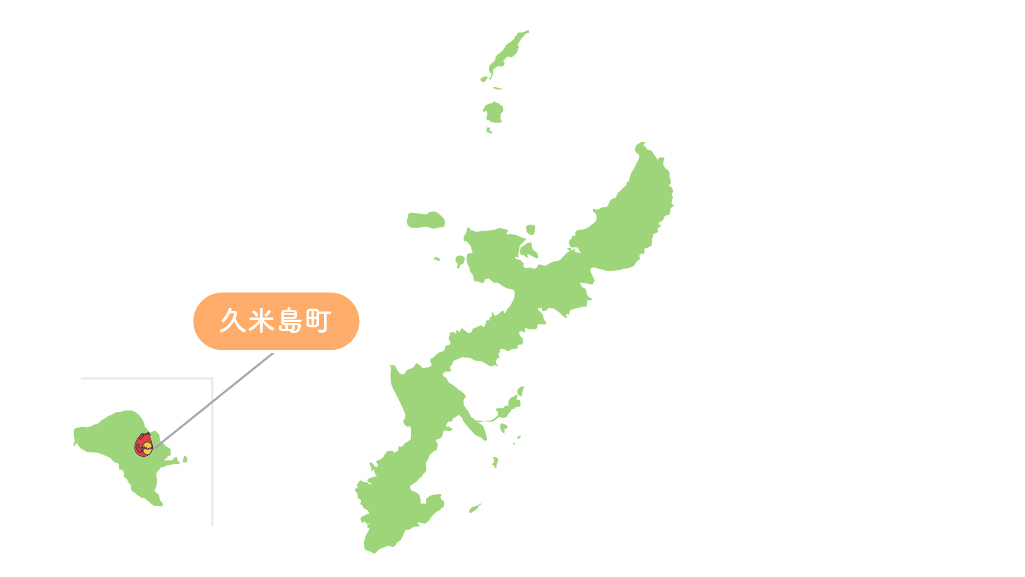

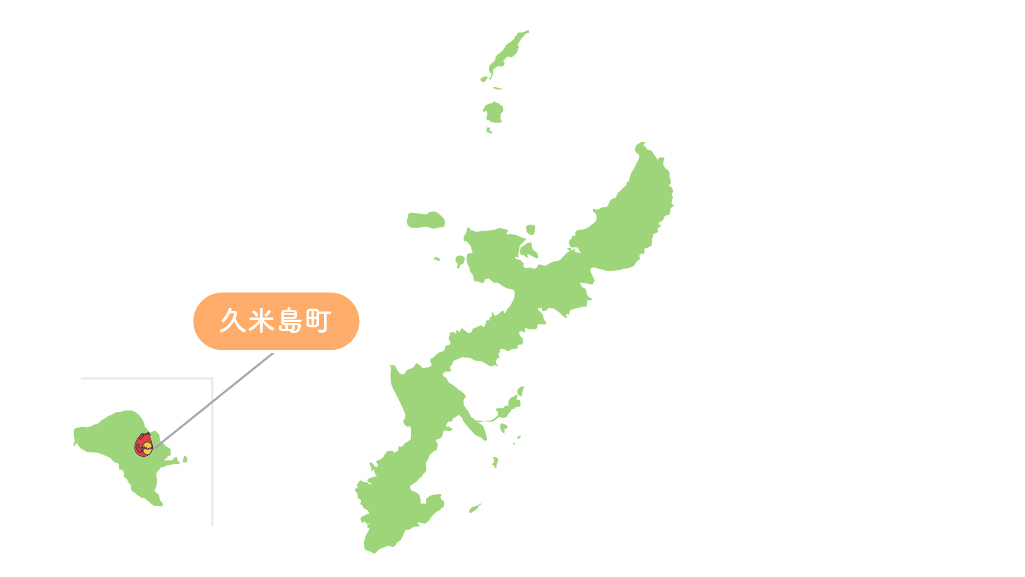

久米島紬(くめじまつむぎ)

久米島紬は、15世紀の後半に堂之比屋 (どうのひや)が、中国から養蚕産業を学びこれを広めたことから始まったと言い伝えられています。蚕から取った真綿でつむいだ糸を原料糸として、天然の草木、泥染め、織りなどの全工程を一人で行うことが特徴です。

主な産地

告示

■技術・技法

伝統工芸 青山スクエア https://kougeihin.jp/craft/0126/

1次の技術又は技法により製織されたかすり織物とすること。

(1)先染めの平織りとすること。

(2)たて糸に使用する糸は生糸とし、よこ糸に使用する糸は真綿の手つむぎ糸とすること。

(3)よこ糸の打ち込みには、「手投杼」を用いること。

2かすり糸の染色法は、「手くくり」によること。この場合において、染料はサルトリイバラ、シャリンバイ等を原料とする植物性染料とし、媒染剤は泥土又は明ばんとすること。

■原材料

使用する糸は、生糸又は真綿の手つむぎ糸とすること。

分類

織物

指定年月日

1975年2月17日

宮古上布(みやこじょうふ)

宮古上布は、16世紀末に栄河氏真栄(えいがうじしんえい)の妻である稲石が、琉球王国の王に献上するために作ったことが始まりだと言われています。越後上布・近江上布に並び、日本三大上布の一つと称される、麻織物の最高級品です。

主な産地

告示

■技術・技法

伝統工芸 青山スクエア https://kougeihin.jp/craft/0127/

1次の技術又は技法により製織されたかすり織物とすること。

(1)先染めの平織りとすること。

(2)よこ糸の打ち込みには、「手投杼」を用いること。

2かすり糸の染色法は、「織締め」又は「手くくり」によること。この場合において、染料は、藍又はこれに類するものを原料とする植物性染料とすること。

■原材料

使用する糸は、「手うみ」のちょ麻糸とすること。

分類

織物

指定年月日

1975年2月17日

読谷山花織(ゆんたんざはなうい)

読谷山花織は、花柄を組み合わせて紋様を作っていきます。風車の形をした「カジマヤーバナ」、お金の形をした「ジンバナ」、逆三角形型の「オーバジナ」という3種類を組み合わせることで30種類以上の幾何学模様が生み出されます。

主な産地

告示

■技術・技法

伝統工芸 青山スクエア https://kougeihin.jp/craft/0128/

1次の技術又は技法により製織された紋織物とすること。

(1)先染めの平織りとすること。

(2)よこ糸の打ち込みには、「手投杼」を用いること。

(3)紋は、「花綜絖」又は「縫取り杼」を用いて表わすこと。

2かすり糸を使用する場合には、かすり糸の染色法は、「手くくり」によること。

■原材料

使用する糸は、生糸又は綿糸とすること。

分類

織物

指定年月日

1976年6月2日

読谷山ミンサー(ゆんたんざみんさー)

「ミンサー」とは細織を意味しています。縦糸を用いて、竹串を使う技法である「ぐうしばな」で織ります。南国を感じさせる鮮やかな色使いと絣模様が特徴です。

主な産地

告示

■技術・技法

伝統工芸 青山スクエア https://kougeihin.jp/craft/0129/

1次の技術又は技法により製織された紋織物とすること。

(1)先染めのたてうね織りとすること。

(2)よこ糸の打ち込みには、「手投杼」を用いること。

(3)紋は、「紋棒」又は「花綜絖」を用いて表わすこと。

2かすり糸を使用する場合には、かすり糸の染色法は、「手くくり」によること。

■原材料

使用する糸は、綿糸とすること。

分類

織物

指定年月日

1976年6月2日

壺屋焼(つぼややき)

壺屋焼は、上焼(じょうやち)と荒焼(あらやち)の2種類に大きく分けられます。上焼は、釉薬をかけ約1200度の高温で焼かれたもので、お碗・皿などの日常生活用品に多く、壺屋焼の主流を占めています。荒焼は、南蛮焼ともいわれ釉薬をかけず1120度前後で焼きあげ、酒甕・水甕類などの大型製品が多いです。

主な産地

告示

■技術・技法

伝統工芸 青山スクエア https://kougeihin.jp/craft/0431/

1荒焼にあっては、次の技術又は技法によること。

(1)はい土は、水簸をせず、製造すること。

(2)成形は、ろくろ成形、手ひねり成形又は押型成形によること。

(3)素地の模様付けをする場合には、はり付けによること。

(4)焼成には、南蛮窯を使用すること。

2上焼にあっては、次の技術又は技法によること。

(1)はい土は、水簸をして、製造すること。

(2)成形は、ろくろ成形、押型成形、型起こし成形又は手ひねり成形によること。

(3)素地の模様付けをする場合には、化粧掛け、掻き落とし、線彫り、象がん、印花、「飛ばしかんな」又は盛り付けによること。この場合において、化粧掛けは、浸し掛け、流し掛け、振り掛け、はけ目又は布掛けによること。

(4)釉掛けは、浸し掛け、振り掛け、流し掛け又は布掛けによること。この場合において、釉薬は「シルグスイ」、「ミーシルー」、「クワデーサー」又は「具志頭イルー」とすること。

(5)絵付をする場合には、手描きによること。

■原材料

1使用する陶土は、荒焼にあっては「島尻粘土」又はこれと同等の材質を有するものとし、上焼にあっては、「喜瀬粘土」、「古我知粘土」、「石川粘土」、「前兼久粘土」、「山田粘土」若しくは「喜名粘土」又はこれらと同等の材質を有するものとすること。

2使用する化粧土は、「喜瀬粘土」又は「安富祖粘土」とすること。

分類

陶磁器

指定年月日

1976年6月2日

琉球絣(りゅうきゅうかすり)

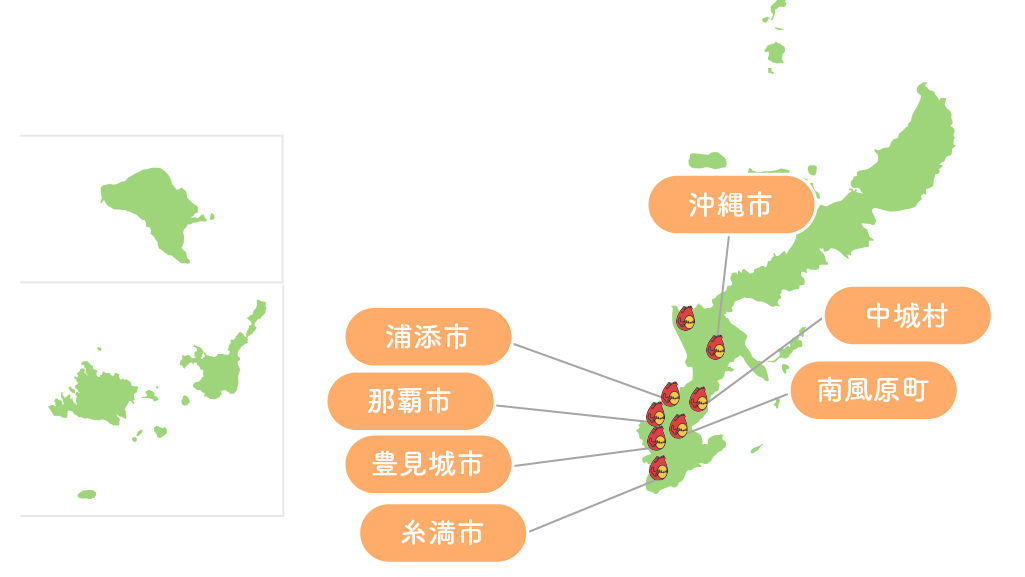

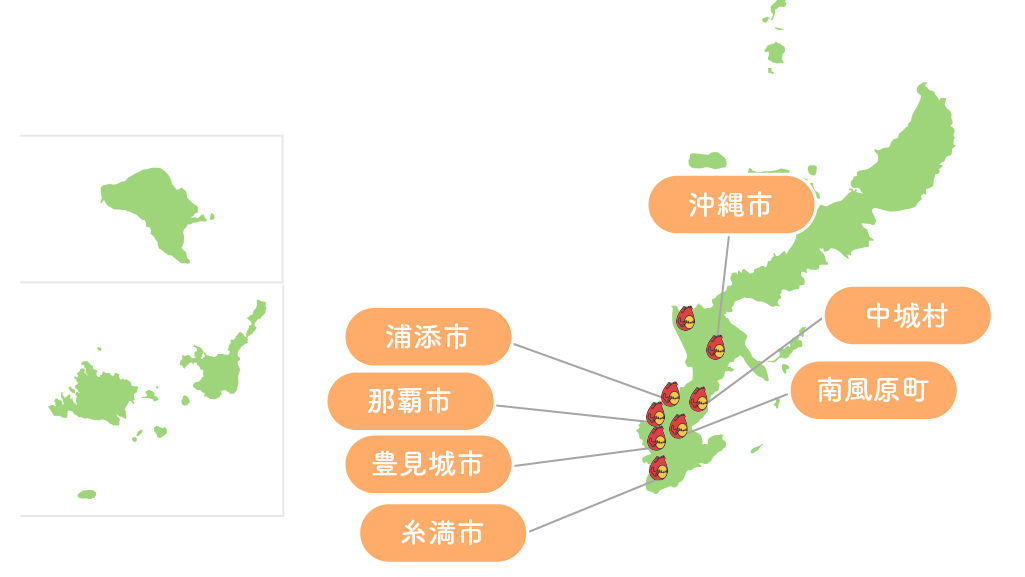

琉球絣とは、南風原町一帯で作られる絣織物のことです。「日本のかすりの源流」ともいわれており、琉球王朝時代の「御絵図帳(みえずちょう)」にある約600種類もの多彩な図案が使われています。

主な産地

告示

■技術・技法

伝統工芸 青山スクエア https://kougeihin.jp/craft/0130/

1次の技術又は技法により製織されたかすり織物とすること。

(1)先染めの平織りとすること。

(2)よこ糸の打ち込みには、「手投杼」を用いること。

2かすり糸の染色法は、「絵図」、「真芯」、「手くくり」又は「手摺り込み」によること。

■原材料

使用する糸は、生糸、玉糸、真綿のつむぎ糸、綿糸又は麻糸とすること。

分類

織物

指定年月日

1983年4月27日

首里織(しゅりおり)

首里織とは、首里に伝わる種々の紋織や絣織物の総称です。紋織から絣織物に至るまで豊富な種類が首里織の特徴であり、その中でも特に「花倉織」や「道屯織」は王家・貴族専用とされ、首里でしか織られませんでした。

主な産地

告示

■技術・技法

伝統工芸 青山スクエア https://kougeihin.jp/craft/0131/

1首里絣にあっては、次の技術又は技法により製織されたかすり織物とすること。

(1)先染めの平織りとすること。

(2)よこ糸の打ち込みには、「手投杼」を用いること。

(3)かすり糸の染色法は、「手結」、「織締め」、又は「手くくり」によること。

2首里花織にあっては、次の技術又は技法により製織された紋織物とすること。

(1)先染めの平織りとすること。

(2)よこ糸の打ち込みには、「手投杼」を用いること。

(3)紋は、「花綜絖」又は「縫取り杼」を用いて表わすこと。

3首里道屯織にあっては、次の技術又は技法により製織された紋織物とすること。

(1)先染めの平織りとすること。

(2)よこ糸の打ち込みには、「手投杼」を用いること。

(3)紋は、4枚以上の綜絖を用いて表わすこと。

4首里花倉織にあっては、次の技術又は技法により製織された紋織物とすること。

(1)先染めの平織りと搦み織りの混合組織織りとすること。

(2)よこ糸の打ち込みには、「手投杼」を用いること。

(3)紋は、「花綜絖」及び「絽綜絖」を用いて表わすこと。

5首里ミンサーにあっては、次の技術又は技法により製織された紋織物とすること。

(1)先染めの経畝織りとすること。

(2)よこ糸の打ち込みには、「手投杼」又は「板杼」を用いること。

(3)紋は、「綾竹」又は「花綜絖」を用いて表わすこと。

■原材料

使用する糸は、生糸、玉糸、真綿の手つむぎ糸、綿糸、麻糸又は芭蕉糸とすること。

分類

織物

指定年月日

1983年4月27日

琉球びんがた(りゅうきゅうびんがた)

紅型(びんがた)とは、豊かな自然風土の中で生まれ、独自の染技で育まれてきた沖縄の染物の総称です。「びん」は色、「がた」は模様を意味します。琉球王国時代、黄色は王族のみが着用を認められた最上の色とされていました。

主な産地

告示

■技術・技法

伝統工芸 青山スクエア https://kougeihin.jp/craft/0211/

1図柄は、びんがた模様を基調とすること。

2型彫りは、柿渋を用いて手漉和紙をはり合わせた地紙又はこれと同等の地紙に下絵を貼りつけ、「突彫り」で行うこと。

3型付けは、手作業により柄合わせすること。

4「筒引き」には、布製の糊袋を用いること。

5「色差し」、「刷り込み」、「隈取り」、地染め及び地の模様染めには、筆又は、はけを用いること。

6「色差し」及び「隈取り」の色彩は、顔料を用いること。

7防染は、型付け、「筒引き」又は「糊伏せ」によること。

8防染のりは、もち米粉に米ぬか及び食塩等を混ぜ合わせたものとすること。

9藍型の藍染は、琉球藍を用いること。

■原材料

生地は、絹織物、麻織物、芭蕉布又は木綿織物とすること。

分類

染色品

指定年月日

1984年5月31日

琉球漆器(りゅうきゅうしっき)

琉球漆器はデイゴやガジュマルなどの自然木を木地とし、天然漆によって仕上げられます。中国から伝わった螺鈿(らでん)や箔絵、沈金などの加飾方法や、琉球漆器独自の技法である堆錦(ついきん)が特徴です。

主な産地

告示

■技術・技法

伝統工芸 青山スクエア https://kougeihin.jp/craft/0523/

1下地造りは、次のいずれかによること。

(1)豚血下地にあっては、「布着せ」又は「紙着せ」をした後、豚血、桐油、「ニービ」及び「クチャ」を混ぜ合わせたものを塗付すること。

(2)漆下地にあっては、「布着せ」又は「紙着せ」をした後、生漆、「ニービ」及び「クチャ」を混ぜ合わせたもの又は生漆、「ニービ」及び砥の粉を混ぜ合わせたものを塗付すること。

2上塗は、精製漆を用いて塗立又はろいろ塗をすること。

3加飾をする場合には、「堆錦」、螺鈿、沈金又は箔絵によること。「堆錦」にあっては、黒目漆と顔料を練り合わせたものを鎚打ちする「堆錦餅造り」をすること。

■原材料

1漆は、天然漆とすること。

2木地は、デイゴ、エゴ、センダン、ハマセンダン、イヌマキ、ガジュマル若しくはスギ又はこれらと同等の材質を有する用材とすること。

分類

漆器

指定年月日

1986年3月12日

与那国織(よなぐにおり)

与那国織は、日本の最西端にある与那国島で作られる織物です。古くは役人のみ着用が許されていた「与那国花織」、4枚の布を併せて作る「与那国ドゥタティ」、綿や麻地などに草木染、泥染などをした色糸を織り込んでいく「与那国シダディ」、男女の愛を表す「与那国カガンヌブー」の大きく4つの文様に分かれています。

主な産地

告示

■技術・技法

伝統工芸 青山スクエア https://kougeihin.jp/craft/0132/

1与那国ドゥタティにあっては、次の技術又は技法により製織されたしま織物とすること。

(1)先染めの平織りとすること。

(2)よこ糸の打ち込みには、「手投杼」を用いること。

(3)かすり糸を使用する場合には、かすり糸の染色法は、「手くくり」によること。

2与那国花織にあっては、次の技術又は技法により製織された紋織物とすること。

(1)先染めの平織りとすること。

(2)よこ糸の打ち込みには、「手投杼」を用いること。

(3)紋は「花綜絖」を用いて表わすこと。

(4)かすり糸を使用する場合には、かすり糸の染色法は、「手くくり」によること。

3与那国カガンヌブーにあっては、次の技術又は技法により製織されたかすり織物とすること。

(1)先染めのたてうね織とすること。

(2)よこ糸の打ち込みには、「手投杼」又は「板杼」を用いること。

(3)かすり糸の染色法は、「手くくり」によること。

4与那国シダディにあっては、次の技術又は技法により製織された紋織物とすること。

(1)先染めの平織物とすること。

(2)よこ糸の打ち込みには、「手投杼」を用いること。

(3)紋は、「花綜絖」を用いて表わすこと。

■原材料

使用する糸は、絹糸、綿糸、麻糸又は芭蕉糸とすること。

分類

織物

指定年月日

1987年4月18日

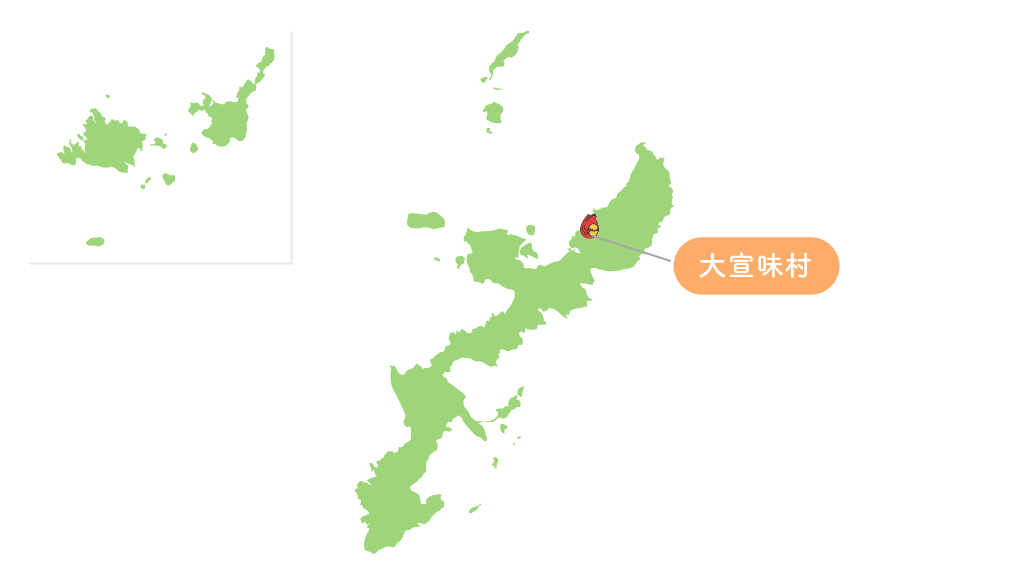

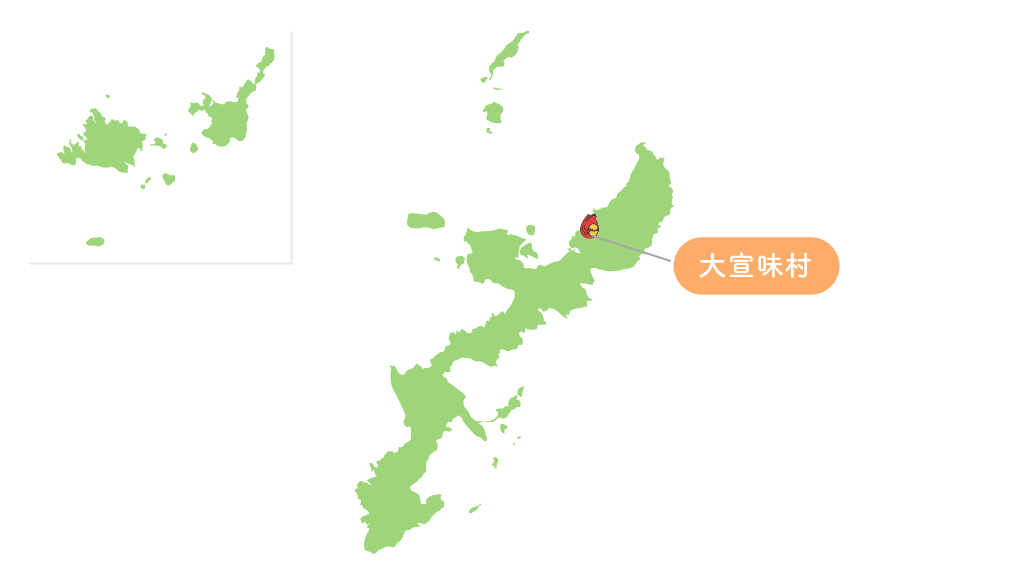

喜如嘉の芭蕉布(きじょかのばしょうふ)

大宜味村喜如嘉を主な産地とする、沖縄の織物の中で最も古い織物と言われています。沖縄に自生しているバナナ(実芭蕉)の仲間である糸芭蕉の繊維をとり、草木染めの糸で織って作ります。涼しく、肌触りの良い芭蕉布は、古くから夏の衣服として身分を問わず人々に愛用されてきました。

主な産地

告示

■技術・技法

伝統工芸 青山スクエア https://kougeihin.jp/craft/0133/

1次の技術または技法により製織された織物とすること。

(1)たて糸及びよこ糸に使用する糸はイトバショウより「苧引き」し、「手うみ」した芭蕉糸とすること。

(2)織り組織は、平織り又は紋織りとすること。

(3)染色をする場合には、先染めによること。

2かすり糸を使用する場合には、かすり糸の染色法は、「手くくり」によること。

■原材料

使用する糸は、芭蕉糸とすること。

分類

織物

指定年月日

1988年6月9日

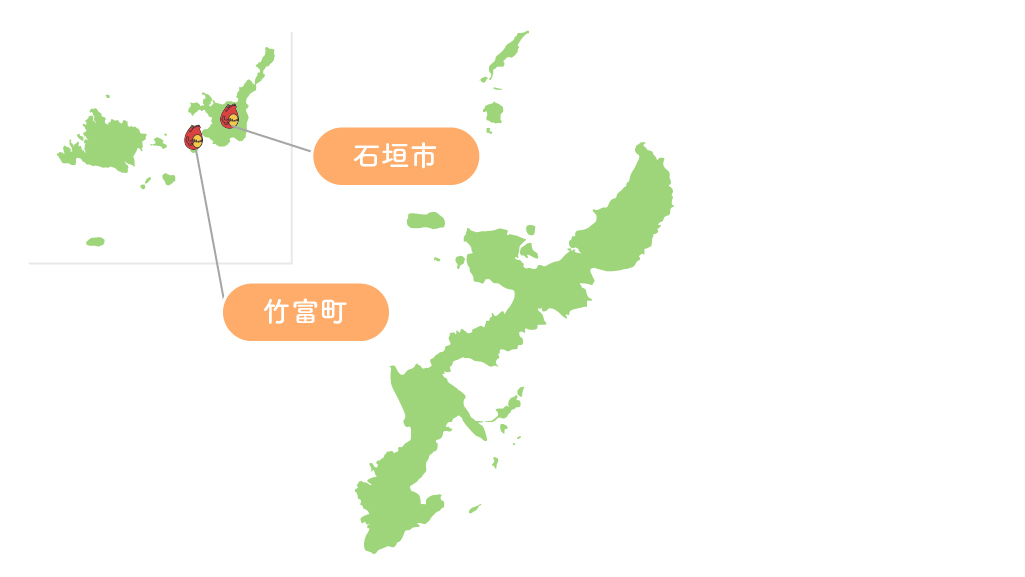

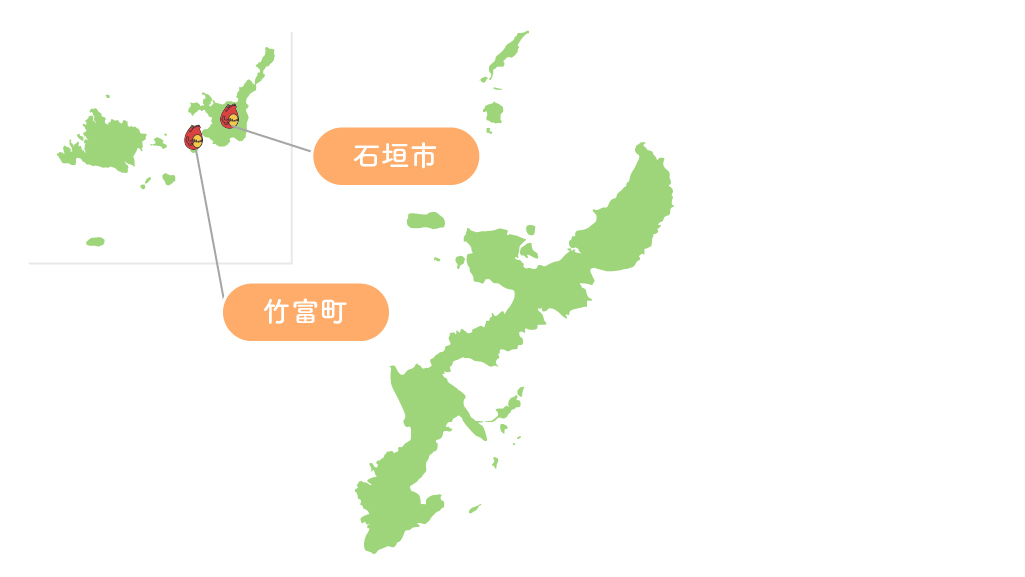

八重山ミンサー(やえやまみんさー)

「いつ(五つ)の世(四つ)までも末永く」という想いが込められる、五つと四つの絣が折り込まれているのが八重山ミンサーの特徴です。ミンサーという言葉は「綿(ミン)で織られた幅の狭(サー)い帯」が由来とされています。

主な産地

告示

■技術・技法

伝統工芸 青山スクエア https://kougeihin.jp/craft/0134/

1次の技術又は技法により製織されたかすり織物とすること。

(1)先染めのたてうね織りとすること。

(2)よこ糸の打ち込みには、「手投杼」又は「板杼」を用いること。

2かすり糸の染色法は、「手くくり」によること。

■原材料

使用する糸は、綿糸とすること。

分類

織物

指定年月日

1989年4月11日

八重山上布(やえやまじょうふ)

八重山上布は、沖縄県の八重山諸島の石垣島などで生産されている麻織物の総称で、琉球王朝時代には貢納布として織られていました。沖縄地方の織物の中で唯一「刷込捺染技法(すりこみなっせんぎほう)」という技法を用いて作られます。

主な産地

告示

■技術・技法

伝統工芸 青山スクエア https://kougeihin.jp/craft/0135/

1次の技術又は技法により製織されたかすり織物とすること。

(1)先染めの平織りとすること。

(2)よこ糸の打ち込みには、「手投杼」を用いること。

2かすり糸の染色法は、「手くくり」又は「手摺り込み」によること。

■原材料

使用する糸は、ちょ麻糸又は「手うみ」のちょ麻糸とすること。

分類

織物

指定年月日

1989年4月11日

知花花織(ちばなはなおり)

知花花織は沖縄市(旧美里村)を中心に生産される織物です。模様が縦方向に連続して浮く経浮花織(たてうきはなおり)と、 経糸を数本すくいハナ糸を織りこむ 縫取花織(ぬいとりはなおり)の2つの技法が特徴です。

主な産地

告示

■技術・技法

伝統工芸 青山スクエア https://kougeihin.jp/craft/0136/

1 次の技術又は技法により製織された紋織物とすること。

(1)先染めの平織りとすること。

(2)よこ糸の打ち込みは、「手投杼」を用いること。

(3)紋は、「花綜絖」又は「縫取り杼」を用いて表すこと。

(4)「花綜絖」を用いた紋は、綜絖枠を手で持ち上げフックに掛けて表すこと。

2 かすり糸を使用する場合には、かすり糸の染色法は「手くくり」によること。

■原材料

使用する糸は、絹糸、綿糸、麻糸等とすること。

分類

織物

指定年月日

2012年7月25日

南風原花織(はえばるはなおり)

南風原花織は、南風原町で主に生産され、県内で採取される琉球藍・福木・テカチ染めなどの植物染料を用います。立体感のある浮柄や鮮やかな色彩が魅力的です。

主な産地

告示

■技術・技法

伝統工芸 青山スクエア https://kougeihin.jp/craft/0137/

1南風原両面浮花織にあっては、次の技術又は技法により製織された紋織物とすること。

(1)先染めの平織り又は平織り及びもじり織りの混合組織織りとすること。

(2)よこ糸の打ち込みには「手投杼」を用いること。

(3)紋は、「花綜絖」及び「手投杼」を用い、平織りの糸を部分的に浮かせて表すこととし、絽は、「絽綜絖」及び「手投杼」又は「花綜絖」を併用し表すこと。

(4)かすり糸を使用する場合には、染色法は、「絵図」、「真芯」、「手くくり」又は「手摺り込み」によること。

2クヮンクヮン花織にあっては、次の技術又は技法により製織された紋織物とすること。

(1)先染めの平織りとすること。

(2)よこ糸の打ち込みには「手投杼」を用いること。

(3)紋は、「花綜絖」及び「手投杼」を用い、平織りを組織するよこ糸とは別の紋系を用いて表すこと。

(4)かすり糸を使用する場合には、染色法は、「絵図」、「真芯」、「手くくり」又は「手摺り込み」によること。

3チップガサーにあっては、次の技術又は技法により製織された紋織物とすること。

(1)先染めの平織りとすること。

(2)よこ糸の打ち込みには「手投杼」を用いること。

(3)紋は、「竹べら」又は「手指」若しくは「花綜絖」を併用し、平織りを組織するよこ糸とは別の紋系を用いて表すこと。

(4)かすり糸を使用する場合には、染色法は、「絵図」、「真芯」、「手くくり」又は「手摺り込み」によること。

4南風原斜文織にあっては、次の技術又は技法により製織された紋織物とすること。

(1)先染めの斜文織りとすること。

(2)よこ糸の打ち込みには「手投杼」を用いること。

(3)紋は、「地綜絖」を用いて表すこと。

(4)かすり糸を使用する場合には、染色法は、「絵図」、「真芯」、「手くくり」又は「手摺り込み」によること。

■原材料

使用する糸は、絹糸、綿糸、麻糸又は毛糸(主に羊毛糸)とすること。

分類

織物

指定年月日

2017年1月26日

三線(さんしん)

14世紀末に中国福建の閩江(びんこう)下流の住民である閩人(びんじん)三十六姓によって三線の原型となる三絃(さんすぇん)が琉球王国に持ち込まれたのが始まりと言われています。その後、琉球から大和の堺に伝えられ、三味線として普及していきました。

主な産地

告示

■技術・技法

伝統工芸 青山スクエア https://kougeihin.jp/craft/1420/

1「爪裏」は、「爪裏取り」をすること。

2「棹の野」は、「トゥーイ取り」をすること。この場合において、棹の中央が二厘から五厘下がるように弓なりに削り出すこと。

3「チーガ」の皮張りは、「クサビ張り」によること。

■原材料

1棹の木地は、黒壇、イスノキ、モクマオウ又はこれらと同等の材質を有する用材とすること。

2「チーガ」の木地は、イヌマキ、ソウシジュ、クワ又はこれらと同等の材質を有する用材とすること。

3「チーガ」の皮は、蛇皮とすること。

分類

その他の工芸品

指定年月日

2018年11月7日

一度は行きたい関連施設

沖縄県には16つの伝統的工芸品があることがわかりました。琉球王国の文化が色濃く残された独特の模様や名称の織物が多いのが沖縄県の伝統的工芸品の特徴です。また、関連施設もそれぞれの品目に紐づいた施設が多く、いろいろな種類の織物の体験ができます。※ここに掲載しきれなかった施設もたくさんあるので、ぜひ調べてみてください!

おきなわ工芸の杜

おきなわ工芸の杜は、沖縄の工芸産業の振興のため、人と技術・情報の交流拠点となる施設です。常設展示や製作工程の見学を行っており、「体験工房」では藍染・織物・陶芸などの制作を体験することができます。

宮古島市体験工芸村

宮古島市体験工芸村は、宮古島市熱帯植物園内に位置し、宮古島の自然や文化・歴史に触れながら実際に製作体験ができる8つの工房からなっています。また、学生に向けての修学旅行体験プログラムも行っています。

読谷伝統工芸総合センター

読谷伝統工芸総合センターは、沖縄の「糸と色・心と美」の織物文化の振興、読谷村の文化村づくりの一翼を担っており、花織の展示・販売を行なっています。また、読谷山花織事業協同組合では講習費無料にて、後継者育成も行っています。

首里染織館suikara

首里染織館suikaraは、琉球びんがた事業協同組合・那覇伝統織物事業協同組合の後継者育成事業や体験プログラムを主に行う工房、最新のびんがた・首里織の展示ギャラリー、ここでしか買えないオリジナルグッズもあるショップ、沖縄の染め織りの魅力を発信する情報コーナーなどが揃っています。

みんさー工芸館

あざみ屋みんさー工芸館では、コースター、テーブルセンター、タペストリーなどの製作を通じて、「八重山みんさー織」製作の最終工程である「織り」を体験することができます。

最後に

沖縄県編、いかがでしたでしょうか?

琉球王国の文化を伝える伝統的工芸品がたくさんありましたね。リゾート地のイメージが強い沖縄県ですが、「沖縄県でしか体験できない」織物体験もたくさんあります。ぜひ琉球の文化や歴史に触れる沖縄旅に出かけてみてはいかがでしょうか。

なんくるないさー♪

参考サイト/文献

- 伝統工芸 青山スクエア|https://kougeihin.jp/

- 【公式】沖縄県の観光・旅行情報サイト|おきなわ物語|https://www.okinawastory.jp/

- 琉球絣事業協同組合|https://ryukyukasuri.com/

- 首里織|那覇伝統織物事業協同組合|沖縄|https://shuri-ori.com/

- Chibana Hanaori|https://chibana-hanaori.com/

- 南風原町観光サイト|https://www.town.haebaru.lg.jp/kankou/index.html

- おきなわ工芸の杜|https://okinawa-kougeinomori.jp/

- 宮古島市体験工芸村|https://miyakotaiken.com/

- 首里染織館suikara|https://suikara.ryukyu/

- 八重山みんさー織|あざみ屋みんさー工芸館|https://minsah.co.jp/

- Creema|https://www.creema.jp/

- 47都道府県・伝統工芸百科(丸善出版)

- 都道府県別 伝統工芸大辞典(あかね書房)